-

[손욱] 우리나라의 기술경영과 HRD

지속가능성이 기업경영의 최대의 화두다. 지속가능성을 결정하는 생존 경쟁력은 ‘기술력x제조력x판매력’으로 축약할 수 있다. 기업은 제품이나 서비스의 창출로 출발하는 것이며, 기술 개발력이 기반이 되고 제조력과 판매력에도 기술역량이 필수적이므로 기술경영력이 지속가능성을 결정한다고 볼 수 있다.

정부에서도 기술경영의 중요성을 인식해왔다. 그래서 기술지식과 경영능력을 겸비하고 기술혁신을 주도할 기술경영(MOT: Management Of Technology) 인력을 양성하기 위해 다수의 기술경영대학원의 설립과 운영을 지원하고 있다. 그러나 국가 지도자들이나 기업 최고경영자들이 기술경영에 대한 인식이 부족해 세계 정상에서 경쟁하는 몇몇 기업들만 국제경쟁력을 갖추고 있을 뿐 대부분의 중소·중견기업들은 초보적인 수준에 머물러 있다.

독일이나 일본의 경우 튼튼한 기술경영력을 갖춘 강소기업, 중견기업(Hidden champion)들이 국가 경제의 든든한 기둥이 되고 있다. 반면, 우리나라의 경우 월드클래스300 등으로 중견기업육성에 노력하고 있으나 기술경영의 기초적 체질이 부실해 갈 길이 멀다.

연구혁신의 진화과정

제1세대 연구혁신은 뛰어난 과학기술자에 의해 주도적으로 추진되는 보텀업(Bottom up) 방식의 연구단계다. 1866년 알프레드 노벨이 다이너마이트를 발명하고, 1879년 에디슨이 백열전등을 개발했듯, 과학기술자가 자기 나름의 방식으로 연구개발을 추진하던 시대를 뜻한다.제2세대 연구혁신은 프로젝트관리(Project Management)라고 하는 체계적이고 과학적인 연구관리방법이 도입돼 추진된 연구혁신 단계다. 미국은 세계 1차 대전 참전을 통해 수백 년간의 기초연구에 의해 막강한 기술력을 축적하고 있는 유럽세력에 대항할 효과적인 무기의 연구개발이 절실했다. --- 따라서 고

안해낸 방식이 프로젝트팀과 단계 관문 프로세스(Stage Gate Process)로 대표되는 프로젝트관리 시스템이다. 이 시스템은 세계 2차 대전을 통해 그 위력이 증명됐고 민간으로 확산돼 미국의 연구소 황금시대(1945~1980년)를 열었다. 제3세대 연구혁신은 전사적인 전략과 통합돼 추진되는 기술 개발의 시대를 뜻한다. 1980년대에 들어와 변화의 복잡화·가속화로 기술개발도 전사적인 전략의 변화와의 긴밀한 연계가 필요해졌다. 기술의 전문성과 특수성, 독립성을 강조하던 기자들도 비즈니스그룹과 함께 협력하지 않으면 성공하기 어렵다는 점을 깨닫고 무빙타겟(Moving Target), 기술로드맵(Technology Roadmaps), 포트폴리오 등을 도입하기 시작했다. 기술전략과 전사전략의 조율을 위해 총괄기술임원제도(이하 CTO)가 도입되고 기술경영교육이 강조됐다. 기술자들도 인문사회지식과 경영전반에 대한 지식이 필요한 시대가 된 것이다. 특히, 제록스사가 위기에 빠졌을 때 제록스사가 자랑하던 팰로앨토 연구소가 전략적 통합에 소홀해 실제 아무런 도움이 되지 못했다는 점이 좋은 교훈이 됐다.

제4세대 연구혁신은 시장통합을 통한 가치창출형 기술개발의 시대를 뜻한다. 가속화되는 소비자의 변화를 대응하려면 엔드유저(End-User)들과 함께 협력해야 하는 시대가 된 것이다. 고객을 위한 가치혁신(Customer Value Innovation), 고객이 중시하는 품질(Critical to quality)이 강조되고 벤처기업보다 더 빠른 속도로 변화에 대응할 수 있는 조직혁신 프로세스 혁신과 지식경영혁신이 중요한 과제로 대두됐다. 연구개발조직도 기술 중심의 공학랩(Technology Lab)에서 혁신과 응용을 함께하는 ‘Innovation & Application Lab’으로 변화했고 C&D, A&D, 오픈이노베이션(Open Innovation) 등 벤처기업의 생태계를 뛰어넘는 전략적 변화가 필요한 시대다.

한국의 기술경영의 현주소

한국의 기술경영수준을 알기 위해 우선 삼성의 사례를 돌아 볼 필요가 있다. 삼성에서 기술전략과 함께 연구예산을 수립하고 과제 선정과 성과, 조직, 인사를 관리하는 기초적인 수준을 벗어나 본격적인 기술경영이 시작된 것이 1993년 삼성신경영이다. ‘질 위주 경영’, ‘월드베스트’를 목표로 삼성종합기술원에 대한 기술경영진단을 통해 1.5세대 연구혁신 수준을 제3세대 연구혁신 수준으로 도약시키는 계획을 수립했다.

이를 위해 삼성은 1996년 임관 회장을 영입해 3세대 연구혁신을 위한 본격적인 조직과 체제를 정비했다. 2000년에는 의 저자 윌리엄 밀러 박사를 초청, 자문을 받아 4세대연구혁신을 본격적으로 추진했다.

또한, 삼성종합기술원에 연구혁신센터를 설치해 공학랩으로 기술전략의 질을 높이고, 테크트리(Technology Tree)로 계획의 질을 높였다. 이어, 창의적 아이디어의 질을 위해 Triz를, 실행의 질을 위해 DFSS와 DOE를, 그리고 토론의 질을 위해 KI meeting을 도입하는 등 과학적인 방법론을 체계적으로 도입해 전 그룹으로 전파확산을 추진했다. 아울러, 삼성종합기술원장이 삼성그룹의 CTO로 임명되고 각 사로 CTO제도가 도입됐다.

기술경영에 대한 선구적 활동은 국가의 기술로드맵으로 확산되고, R&BD라는 용어가 널리 사용되면서 KAIST에 Techno MBA과정이 만들어지는 계기가 됐다. 국제경쟁의 선두에서 활약하는 대기업들은 기술경영의 중요성을 인식하고 체계적인 노력을 통해 상당한 수준에 도달해있다. 그러나 1.5세대 연구혁신수준에 머물러 있는 곳이 상당하며, 중소기업 중견기업의 경우는 더욱 낙후돼있다. 이는 2세대 연구혁신에서 가장 중요한 프로젝트관리자(PM)나 프로그램책임자(PL)의 교육과 단계 관문 프로세스 운영수준으로 판단할 수 있다.

HRD의 역할

기업의 지속가능성은 기술경쟁력에 달려있다. 기술 인력의 손에 기업의 미래가 달려있다고 볼 때 HRD가 무엇을 해야 할지 자명하게 될 것이다.

첫째. 기술자가 존중받고 신바람 나게 일하도록 조직문화를 만들어야 한다. 세종시대 집현전 학사의 21%가 과학기술자였다. 또한, 국가경영 토론에 과학기술자들을 참여시켰고, 서운관과 주자소를 궁궐 안에 두어 왕이 솔선수범 참여하고 격려했다. 인간은 행복하면 창의력이 높아지고 긍정마인드로 도전하게 된다. 기술자들이 행복해야 융합창조의 꽃을 피울 수 있다.

둘째. 열린 토론 문화를 조성해 창의문화의 꽃을 피워야 한다. 세종은 경연을 1,898회 개최해 토론왕국을 만들었다. 지적충돌로 창의가 샘솟는 토론문화를 만들어야 한다.

셋째. 기술자들을 최우선으로 융합형 인재로 육성해야 한다. 세종 때는 집현전 설립, 사가독서제 등 인재양성 프로그램으로 리더를 양성했다. 기술경영교육 리더십 교육 등으로 전문기술에 치중된 대학교육을 보완해 유능한 인재로 키워야 한다.

넷째. 프로젝트 관리 제도와 시스템을 갖추어 몰입할 수 있게 해야 한다. 세종은 중요한 프로젝트에는 왕자나 정승을 스폰서로 지원하게 하고 제도와 시스템을 갖추어 일에만 전념하게 했다.

창조적 혁신은 기술자들의 창의적 아이디어가 없으면 이룰 수 없다. 과학기술자들이 존중받는 조직문화를 만들어 과학기술자들이 긍지와 자부심으로 몰입해 행복한 꿈을 이루어갈 수 있도록 최고경영자들이 솔선수범해야 한다.

글 손욱 삼성인력개발원 고문

[손욱] 우리나라의 기술경영과 HRD

지속가능성이 기업경영의 최대의 화두다. 지속가능성을 결정하는 생존 경쟁력은 ‘기술력x제조력x판매력’으로 축약할 수 있다. 기업은 제품이나 서비스의 창출로 출발하는 것이며, 기술 개발력이 기반이 되고 제조력과 판매력에도 기술역량이 필수적이므로 기술경영력이 지속가능성을 결정한다고 볼 수 있다.

정부에서도 기술경영의 중요성을 인식해왔다. 그래서 기술지식과 경영능력을 겸비하고 기술혁신을 주도할 기술경영(MOT: Management Of Technology) 인력을 양성하기 위해 다수의 기술경영대학원의 설립과 운영을 지원하고 있다. 그러나 국가 지도자들이나 기업 최고경영자들이 기술경영에 대한 인식이 부족해 세계 정상에서 경쟁하는 몇몇 기업들만 국제경쟁력을 갖추고 있을 뿐 대부분의 중소·중견기업들은 초보적인 수준에 머물러 있다.

독일이나 일본의 경우 튼튼한 기술경영력을 갖춘 강소기업, 중견기업(Hidden champion)들이 국가 경제의 든든한 기둥이 되고 있다. 반면, 우리나라의 경우 월드클래스300 등으로 중견기업육성에 노력하고 있으나 기술경영의 기초적 체질이 부실해 갈 길이 멀다.

연구혁신의 진화과정

제1세대 연구혁신은 뛰어난 과학기술자에 의해 주도적으로 추진되는 보텀업(Bottom up) 방식의 연구단계다. 1866년 알프레드 노벨이 다이너마이트를 발명하고, 1879년 에디슨이 백열전등을 개발했듯, 과학기술자가 자기 나름의 방식으로 연구개발을 추진하던 시대를 뜻한다.제2세대 연구혁신은 프로젝트관리(Project Management)라고 하는 체계적이고 과학적인 연구관리방법이 도입돼 추진된 연구혁신 단계다. 미국은 세계 1차 대전 참전을 통해 수백 년간의 기초연구에 의해 막강한 기술력을 축적하고 있는 유럽세력에 대항할 효과적인 무기의 연구개발이 절실했다. --- 따라서 고

안해낸 방식이 프로젝트팀과 단계 관문 프로세스(Stage Gate Process)로 대표되는 프로젝트관리 시스템이다. 이 시스템은 세계 2차 대전을 통해 그 위력이 증명됐고 민간으로 확산돼 미국의 연구소 황금시대(1945~1980년)를 열었다. 제3세대 연구혁신은 전사적인 전략과 통합돼 추진되는 기술 개발의 시대를 뜻한다. 1980년대에 들어와 변화의 복잡화·가속화로 기술개발도 전사적인 전략의 변화와의 긴밀한 연계가 필요해졌다. 기술의 전문성과 특수성, 독립성을 강조하던 기자들도 비즈니스그룹과 함께 협력하지 않으면 성공하기 어렵다는 점을 깨닫고 무빙타겟(Moving Target), 기술로드맵(Technology Roadmaps), 포트폴리오 등을 도입하기 시작했다. 기술전략과 전사전략의 조율을 위해 총괄기술임원제도(이하 CTO)가 도입되고 기술경영교육이 강조됐다. 기술자들도 인문사회지식과 경영전반에 대한 지식이 필요한 시대가 된 것이다. 특히, 제록스사가 위기에 빠졌을 때 제록스사가 자랑하던 팰로앨토 연구소가 전략적 통합에 소홀해 실제 아무런 도움이 되지 못했다는 점이 좋은 교훈이 됐다.

제4세대 연구혁신은 시장통합을 통한 가치창출형 기술개발의 시대를 뜻한다. 가속화되는 소비자의 변화를 대응하려면 엔드유저(End-User)들과 함께 협력해야 하는 시대가 된 것이다. 고객을 위한 가치혁신(Customer Value Innovation), 고객이 중시하는 품질(Critical to quality)이 강조되고 벤처기업보다 더 빠른 속도로 변화에 대응할 수 있는 조직혁신 프로세스 혁신과 지식경영혁신이 중요한 과제로 대두됐다. 연구개발조직도 기술 중심의 공학랩(Technology Lab)에서 혁신과 응용을 함께하는 ‘Innovation & Application Lab’으로 변화했고 C&D, A&D, 오픈이노베이션(Open Innovation) 등 벤처기업의 생태계를 뛰어넘는 전략적 변화가 필요한 시대다.

한국의 기술경영의 현주소

한국의 기술경영수준을 알기 위해 우선 삼성의 사례를 돌아 볼 필요가 있다. 삼성에서 기술전략과 함께 연구예산을 수립하고 과제 선정과 성과, 조직, 인사를 관리하는 기초적인 수준을 벗어나 본격적인 기술경영이 시작된 것이 1993년 삼성신경영이다. ‘질 위주 경영’, ‘월드베스트’를 목표로 삼성종합기술원에 대한 기술경영진단을 통해 1.5세대 연구혁신 수준을 제3세대 연구혁신 수준으로 도약시키는 계획을 수립했다.

이를 위해 삼성은 1996년 임관 회장을 영입해 3세대 연구혁신을 위한 본격적인 조직과 체제를 정비했다. 2000년에는 의 저자 윌리엄 밀러 박사를 초청, 자문을 받아 4세대연구혁신을 본격적으로 추진했다.

또한, 삼성종합기술원에 연구혁신센터를 설치해 공학랩으로 기술전략의 질을 높이고, 테크트리(Technology Tree)로 계획의 질을 높였다. 이어, 창의적 아이디어의 질을 위해 Triz를, 실행의 질을 위해 DFSS와 DOE를, 그리고 토론의 질을 위해 KI meeting을 도입하는 등 과학적인 방법론을 체계적으로 도입해 전 그룹으로 전파확산을 추진했다. 아울러, 삼성종합기술원장이 삼성그룹의 CTO로 임명되고 각 사로 CTO제도가 도입됐다.

기술경영에 대한 선구적 활동은 국가의 기술로드맵으로 확산되고, R&BD라는 용어가 널리 사용되면서 KAIST에 Techno MBA과정이 만들어지는 계기가 됐다. 국제경쟁의 선두에서 활약하는 대기업들은 기술경영의 중요성을 인식하고 체계적인 노력을 통해 상당한 수준에 도달해있다. 그러나 1.5세대 연구혁신수준에 머물러 있는 곳이 상당하며, 중소기업 중견기업의 경우는 더욱 낙후돼있다. 이는 2세대 연구혁신에서 가장 중요한 프로젝트관리자(PM)나 프로그램책임자(PL)의 교육과 단계 관문 프로세스 운영수준으로 판단할 수 있다.

HRD의 역할

기업의 지속가능성은 기술경쟁력에 달려있다. 기술 인력의 손에 기업의 미래가 달려있다고 볼 때 HRD가 무엇을 해야 할지 자명하게 될 것이다.

첫째. 기술자가 존중받고 신바람 나게 일하도록 조직문화를 만들어야 한다. 세종시대 집현전 학사의 21%가 과학기술자였다. 또한, 국가경영 토론에 과학기술자들을 참여시켰고, 서운관과 주자소를 궁궐 안에 두어 왕이 솔선수범 참여하고 격려했다. 인간은 행복하면 창의력이 높아지고 긍정마인드로 도전하게 된다. 기술자들이 행복해야 융합창조의 꽃을 피울 수 있다.

둘째. 열린 토론 문화를 조성해 창의문화의 꽃을 피워야 한다. 세종은 경연을 1,898회 개최해 토론왕국을 만들었다. 지적충돌로 창의가 샘솟는 토론문화를 만들어야 한다.

셋째. 기술자들을 최우선으로 융합형 인재로 육성해야 한다. 세종 때는 집현전 설립, 사가독서제 등 인재양성 프로그램으로 리더를 양성했다. 기술경영교육 리더십 교육 등으로 전문기술에 치중된 대학교육을 보완해 유능한 인재로 키워야 한다.

넷째. 프로젝트 관리 제도와 시스템을 갖추어 몰입할 수 있게 해야 한다. 세종은 중요한 프로젝트에는 왕자나 정승을 스폰서로 지원하게 하고 제도와 시스템을 갖추어 일에만 전념하게 했다.

창조적 혁신은 기술자들의 창의적 아이디어가 없으면 이룰 수 없다. 과학기술자들이 존중받는 조직문화를 만들어 과학기술자들이 긍지와 자부심으로 몰입해 행복한 꿈을 이루어갈 수 있도록 최고경영자들이 솔선수범해야 한다.

글 손욱 삼성인력개발원 고문

-

우리나라의 기술경영과 HRD

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

우리나라의 기술경영과 HRD

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

-

평생교육과 노인교육

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

평생교육과 노인교육

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

-

지식나눔과 코워크의 공간, Flipped Learning 문화를 예비하다

-

지식나눔과 코워크의 공간, Flipped Learning 문화를 예비하다

-

-

트렌드는 트렌드일 뿐

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

트렌드는 트렌드일 뿐

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

-

[백수진]경험과 성찰; 수행 향상 철학

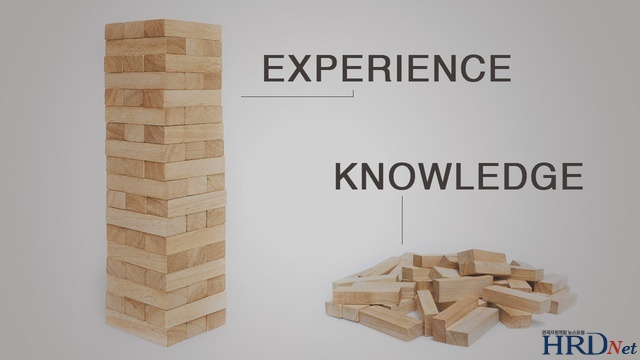

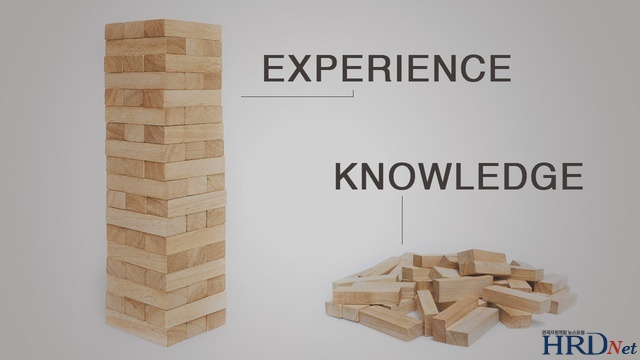

성인은 가르침을 받고 행동하는 것과 먼저 행동을 한 후 자신의 행동을 성찰하면서 배우는 것 중 어떤 방식으로 학습할 때 더 효과적일까? 경험과 성찰의 의미를 살펴보면 이에 대한 해답의 실마리를 찾을 수 있다.

경험의 사전적 정의를 살펴보면, 어떤 사건을 직접 관찰하거나 행동함으로써 얻어진 결과로서의 기술,지식,실천으로 정의된다. 여기서 2가지 키워드를 발견하게 된다. 첫째는 ‘행동’이고, 둘째는 ‘행동의 결과’이다. 경험은 실제적인 행동을 통해 축적되는 것으로, 행동 없이는 경험도 없다. 그리고 이 행동의 결과로서 얻는 것은 단편적인 지식과 기술 이상이며, 말이나 글로 다 표현하지 못하는 암묵적인 결과물이다 .

경험이 의미가 있으려면, ‘행동’과 ‘행동의 결과’를 연결할 수 있어야 한다. 교육학의 대가, 존 듀이(John Dewey)는 경험을 “행동과 행동의 결과를 연결함으로써 얻어지는 것”으로 정의하였다. 행동과 행동의 결과를 연결하기 위해 필요한 것이 성찰(Reflection)이다. 성찰의 사전적 의미는 ‘자신이 한 일을 깊이 되돌아보는 것’으로 ‘반성적 사고’라고도 한다. 깊이 생각하며 잘한 점, 후회되는 점을 정리하고, 스스로 깨달아가는 과정이다.

1차적 경험(행동) 후에 성찰을 하고, 이후 새로운 2차 경험(행동) 방향을 모색하는 것이 진정한 학습(Learning)과정이다. 이러한 과정이 순환될 때, 수행 및 성과향상으로 직결된다. 성인은 가르침을 받고 행동할 때보다, 행동/경험을 한 후 성찰 과정을 통해 행동을 수정하거나 새로운 행동을 함으로써 더욱 효과적으로 배우게 된다. 이것이 적응적 학습(Adaptive Learning)이며, SM&J PARTNERS가 지향하는 철학이다.

백수진 수석연구위원 (SM&J PARTNERS)

전)현대인재개발원,LG패션,크레듀 수석컨설턴트

중앙대학교 인적자원개발학과 박사과정

이화여자대학교 교육공학 및 동대학원 졸업

sjbaik@smnjpartners.com

http://www.smnjpartners.com

[백수진]경험과 성찰; 수행 향상 철학

성인은 가르침을 받고 행동하는 것과 먼저 행동을 한 후 자신의 행동을 성찰하면서 배우는 것 중 어떤 방식으로 학습할 때 더 효과적일까? 경험과 성찰의 의미를 살펴보면 이에 대한 해답의 실마리를 찾을 수 있다.

경험의 사전적 정의를 살펴보면, 어떤 사건을 직접 관찰하거나 행동함으로써 얻어진 결과로서의 기술,지식,실천으로 정의된다. 여기서 2가지 키워드를 발견하게 된다. 첫째는 ‘행동’이고, 둘째는 ‘행동의 결과’이다. 경험은 실제적인 행동을 통해 축적되는 것으로, 행동 없이는 경험도 없다. 그리고 이 행동의 결과로서 얻는 것은 단편적인 지식과 기술 이상이며, 말이나 글로 다 표현하지 못하는 암묵적인 결과물이다 .

경험이 의미가 있으려면, ‘행동’과 ‘행동의 결과’를 연결할 수 있어야 한다. 교육학의 대가, 존 듀이(John Dewey)는 경험을 “행동과 행동의 결과를 연결함으로써 얻어지는 것”으로 정의하였다. 행동과 행동의 결과를 연결하기 위해 필요한 것이 성찰(Reflection)이다. 성찰의 사전적 의미는 ‘자신이 한 일을 깊이 되돌아보는 것’으로 ‘반성적 사고’라고도 한다. 깊이 생각하며 잘한 점, 후회되는 점을 정리하고, 스스로 깨달아가는 과정이다.

1차적 경험(행동) 후에 성찰을 하고, 이후 새로운 2차 경험(행동) 방향을 모색하는 것이 진정한 학습(Learning)과정이다. 이러한 과정이 순환될 때, 수행 및 성과향상으로 직결된다. 성인은 가르침을 받고 행동할 때보다, 행동/경험을 한 후 성찰 과정을 통해 행동을 수정하거나 새로운 행동을 함으로써 더욱 효과적으로 배우게 된다. 이것이 적응적 학습(Adaptive Learning)이며, SM&J PARTNERS가 지향하는 철학이다.

백수진 수석연구위원 (SM&J PARTNERS)

전)현대인재개발원,LG패션,크레듀 수석컨설턴트

중앙대학교 인적자원개발학과 박사과정

이화여자대학교 교육공학 및 동대학원 졸업

sjbaik@smnjpartners.com

http://www.smnjpartners.com

-

기업 HRD에서 유념해야 할 인재개발 방향과 방법

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

기업 HRD에서 유념해야 할 인재개발 방향과 방법

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

-

‘2015 세계교육포럼’ 개최와 세계시민교육

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

‘2015 세계교육포럼’ 개최와 세계시민교육

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

[손욱] 우리나라의 기술경영과 HRD

지속가능성이 기업경영의 최대의 화두다. 지속가능성을 결정하는 생존 경쟁력은 ‘기술력x제조력x판매력’으로 축약할 수 있다. 기업은 제품이나 서비스의 창출로 출발하는 것이며, 기술 개발력이 기반이 되고 제조력과 판매력에도 기술역량이 필수적이므로 기술경영력이 지속가능성을 결정한다고 볼 수 있다.

정부에서도 기술경영의 중요성을 인식해왔다. 그래서 기술지식과 경영능력을 겸비하고 기술혁신을 주도할 기술경영(MOT: Management Of Technology) 인력을 양성하기 위해 다수의 기술경영대학원의 설립과 운영을 지원하고 있다. 그러나 국가 지도자들이나 기업 최고경영자들이 기술경영에 대한 인식이 부족해 세계 정상에서 경쟁하는 몇몇 기업들만 국제경쟁력을 갖추고 있을 뿐 대부분의 중소·중견기업들은 초보적인 수준에 머물러 있다.

독일이나 일본의 경우 튼튼한 기술경영력을 갖춘 강소기업, 중견기업(Hidden champion)들이 국가 경제의 든든한 기둥이 되고 있다. 반면, 우리나라의 경우 월드클래스300 등으로 중견기업육성에 노력하고 있으나 기술경영의 기초적 체질이 부실해 갈 길이 멀다.

연구혁신의 진화과정

제1세대 연구혁신은 뛰어난 과학기술자에 의해 주도적으로 추진되는 보텀업(Bottom up) 방식의 연구단계다. 1866년 알프레드 노벨이 다이너마이트를 발명하고, 1879년 에디슨이 백열전등을 개발했듯, 과학기술자가 자기 나름의 방식으로 연구개발을 추진하던 시대를 뜻한다.제2세대 연구혁신은 프로젝트관리(Project Management)라고 하는 체계적이고 과학적인 연구관리방법이 도입돼 추진된 연구혁신 단계다. 미국은 세계 1차 대전 참전을 통해 수백 년간의 기초연구에 의해 막강한 기술력을 축적하고 있는 유럽세력에 대항할 효과적인 무기의 연구개발이 절실했다. --- 따라서 고

안해낸 방식이 프로젝트팀과 단계 관문 프로세스(Stage Gate Process)로 대표되는 프로젝트관리 시스템이다. 이 시스템은 세계 2차 대전을 통해 그 위력이 증명됐고 민간으로 확산돼 미국의 연구소 황금시대(1945~1980년)를 열었다. 제3세대 연구혁신은 전사적인 전략과 통합돼 추진되는 기술 개발의 시대를 뜻한다. 1980년대에 들어와 변화의 복잡화·가속화로 기술개발도 전사적인 전략의 변화와의 긴밀한 연계가 필요해졌다. 기술의 전문성과 특수성, 독립성을 강조하던 기자들도 비즈니스그룹과 함께 협력하지 않으면 성공하기 어렵다는 점을 깨닫고 무빙타겟(Moving Target), 기술로드맵(Technology Roadmaps), 포트폴리오 등을 도입하기 시작했다. 기술전략과 전사전략의 조율을 위해 총괄기술임원제도(이하 CTO)가 도입되고 기술경영교육이 강조됐다. 기술자들도 인문사회지식과 경영전반에 대한 지식이 필요한 시대가 된 것이다. 특히, 제록스사가 위기에 빠졌을 때 제록스사가 자랑하던 팰로앨토 연구소가 전략적 통합에 소홀해 실제 아무런 도움이 되지 못했다는 점이 좋은 교훈이 됐다.

제4세대 연구혁신은 시장통합을 통한 가치창출형 기술개발의 시대를 뜻한다. 가속화되는 소비자의 변화를 대응하려면 엔드유저(End-User)들과 함께 협력해야 하는 시대가 된 것이다. 고객을 위한 가치혁신(Customer Value Innovation), 고객이 중시하는 품질(Critical to quality)이 강조되고 벤처기업보다 더 빠른 속도로 변화에 대응할 수 있는 조직혁신 프로세스 혁신과 지식경영혁신이 중요한 과제로 대두됐다. 연구개발조직도 기술 중심의 공학랩(Technology Lab)에서 혁신과 응용을 함께하는 ‘Innovation & Application Lab’으로 변화했고 C&D, A&D, 오픈이노베이션(Open Innovation) 등 벤처기업의 생태계를 뛰어넘는 전략적 변화가 필요한 시대다.

한국의 기술경영의 현주소

한국의 기술경영수준을 알기 위해 우선 삼성의 사례를 돌아 볼 필요가 있다. 삼성에서 기술전략과 함께 연구예산을 수립하고 과제 선정과 성과, 조직, 인사를 관리하는 기초적인 수준을 벗어나 본격적인 기술경영이 시작된 것이 1993년 삼성신경영이다. ‘질 위주 경영’, ‘월드베스트’를 목표로 삼성종합기술원에 대한 기술경영진단을 통해 1.5세대 연구혁신 수준을 제3세대 연구혁신 수준으로 도약시키는 계획을 수립했다.

이를 위해 삼성은 1996년 임관 회장을 영입해 3세대 연구혁신을 위한 본격적인 조직과 체제를 정비했다. 2000년에는 의 저자 윌리엄 밀러 박사를 초청, 자문을 받아 4세대연구혁신을 본격적으로 추진했다.

또한, 삼성종합기술원에 연구혁신센터를 설치해 공학랩으로 기술전략의 질을 높이고, 테크트리(Technology Tree)로 계획의 질을 높였다. 이어, 창의적 아이디어의 질을 위해 Triz를, 실행의 질을 위해 DFSS와 DOE를, 그리고 토론의 질을 위해 KI meeting을 도입하는 등 과학적인 방법론을 체계적으로 도입해 전 그룹으로 전파확산을 추진했다. 아울러, 삼성종합기술원장이 삼성그룹의 CTO로 임명되고 각 사로 CTO제도가 도입됐다.

기술경영에 대한 선구적 활동은 국가의 기술로드맵으로 확산되고, R&BD라는 용어가 널리 사용되면서 KAIST에 Techno MBA과정이 만들어지는 계기가 됐다. 국제경쟁의 선두에서 활약하는 대기업들은 기술경영의 중요성을 인식하고 체계적인 노력을 통해 상당한 수준에 도달해있다. 그러나 1.5세대 연구혁신수준에 머물러 있는 곳이 상당하며, 중소기업 중견기업의 경우는 더욱 낙후돼있다. 이는 2세대 연구혁신에서 가장 중요한 프로젝트관리자(PM)나 프로그램책임자(PL)의 교육과 단계 관문 프로세스 운영수준으로 판단할 수 있다.

HRD의 역할

기업의 지속가능성은 기술경쟁력에 달려있다. 기술 인력의 손에 기업의 미래가 달려있다고 볼 때 HRD가 무엇을 해야 할지 자명하게 될 것이다.

첫째. 기술자가 존중받고 신바람 나게 일하도록 조직문화를 만들어야 한다. 세종시대 집현전 학사의 21%가 과학기술자였다. 또한, 국가경영 토론에 과학기술자들을 참여시켰고, 서운관과 주자소를 궁궐 안에 두어 왕이 솔선수범 참여하고 격려했다. 인간은 행복하면 창의력이 높아지고 긍정마인드로 도전하게 된다. 기술자들이 행복해야 융합창조의 꽃을 피울 수 있다.

둘째. 열린 토론 문화를 조성해 창의문화의 꽃을 피워야 한다. 세종은 경연을 1,898회 개최해 토론왕국을 만들었다. 지적충돌로 창의가 샘솟는 토론문화를 만들어야 한다.

셋째. 기술자들을 최우선으로 융합형 인재로 육성해야 한다. 세종 때는 집현전 설립, 사가독서제 등 인재양성 프로그램으로 리더를 양성했다. 기술경영교육 리더십 교육 등으로 전문기술에 치중된 대학교육을 보완해 유능한 인재로 키워야 한다.

넷째. 프로젝트 관리 제도와 시스템을 갖추어 몰입할 수 있게 해야 한다. 세종은 중요한 프로젝트에는 왕자나 정승을 스폰서로 지원하게 하고 제도와 시스템을 갖추어 일에만 전념하게 했다.

창조적 혁신은 기술자들의 창의적 아이디어가 없으면 이룰 수 없다. 과학기술자들이 존중받는 조직문화를 만들어 과학기술자들이 긍지와 자부심으로 몰입해 행복한 꿈을 이루어갈 수 있도록 최고경영자들이 솔선수범해야 한다.

글 손욱 삼성인력개발원 고문

[손욱] 우리나라의 기술경영과 HRD

지속가능성이 기업경영의 최대의 화두다. 지속가능성을 결정하는 생존 경쟁력은 ‘기술력x제조력x판매력’으로 축약할 수 있다. 기업은 제품이나 서비스의 창출로 출발하는 것이며, 기술 개발력이 기반이 되고 제조력과 판매력에도 기술역량이 필수적이므로 기술경영력이 지속가능성을 결정한다고 볼 수 있다.

정부에서도 기술경영의 중요성을 인식해왔다. 그래서 기술지식과 경영능력을 겸비하고 기술혁신을 주도할 기술경영(MOT: Management Of Technology) 인력을 양성하기 위해 다수의 기술경영대학원의 설립과 운영을 지원하고 있다. 그러나 국가 지도자들이나 기업 최고경영자들이 기술경영에 대한 인식이 부족해 세계 정상에서 경쟁하는 몇몇 기업들만 국제경쟁력을 갖추고 있을 뿐 대부분의 중소·중견기업들은 초보적인 수준에 머물러 있다.

독일이나 일본의 경우 튼튼한 기술경영력을 갖춘 강소기업, 중견기업(Hidden champion)들이 국가 경제의 든든한 기둥이 되고 있다. 반면, 우리나라의 경우 월드클래스300 등으로 중견기업육성에 노력하고 있으나 기술경영의 기초적 체질이 부실해 갈 길이 멀다.

연구혁신의 진화과정

제1세대 연구혁신은 뛰어난 과학기술자에 의해 주도적으로 추진되는 보텀업(Bottom up) 방식의 연구단계다. 1866년 알프레드 노벨이 다이너마이트를 발명하고, 1879년 에디슨이 백열전등을 개발했듯, 과학기술자가 자기 나름의 방식으로 연구개발을 추진하던 시대를 뜻한다.제2세대 연구혁신은 프로젝트관리(Project Management)라고 하는 체계적이고 과학적인 연구관리방법이 도입돼 추진된 연구혁신 단계다. 미국은 세계 1차 대전 참전을 통해 수백 년간의 기초연구에 의해 막강한 기술력을 축적하고 있는 유럽세력에 대항할 효과적인 무기의 연구개발이 절실했다. --- 따라서 고

안해낸 방식이 프로젝트팀과 단계 관문 프로세스(Stage Gate Process)로 대표되는 프로젝트관리 시스템이다. 이 시스템은 세계 2차 대전을 통해 그 위력이 증명됐고 민간으로 확산돼 미국의 연구소 황금시대(1945~1980년)를 열었다. 제3세대 연구혁신은 전사적인 전략과 통합돼 추진되는 기술 개발의 시대를 뜻한다. 1980년대에 들어와 변화의 복잡화·가속화로 기술개발도 전사적인 전략의 변화와의 긴밀한 연계가 필요해졌다. 기술의 전문성과 특수성, 독립성을 강조하던 기자들도 비즈니스그룹과 함께 협력하지 않으면 성공하기 어렵다는 점을 깨닫고 무빙타겟(Moving Target), 기술로드맵(Technology Roadmaps), 포트폴리오 등을 도입하기 시작했다. 기술전략과 전사전략의 조율을 위해 총괄기술임원제도(이하 CTO)가 도입되고 기술경영교육이 강조됐다. 기술자들도 인문사회지식과 경영전반에 대한 지식이 필요한 시대가 된 것이다. 특히, 제록스사가 위기에 빠졌을 때 제록스사가 자랑하던 팰로앨토 연구소가 전략적 통합에 소홀해 실제 아무런 도움이 되지 못했다는 점이 좋은 교훈이 됐다.

제4세대 연구혁신은 시장통합을 통한 가치창출형 기술개발의 시대를 뜻한다. 가속화되는 소비자의 변화를 대응하려면 엔드유저(End-User)들과 함께 협력해야 하는 시대가 된 것이다. 고객을 위한 가치혁신(Customer Value Innovation), 고객이 중시하는 품질(Critical to quality)이 강조되고 벤처기업보다 더 빠른 속도로 변화에 대응할 수 있는 조직혁신 프로세스 혁신과 지식경영혁신이 중요한 과제로 대두됐다. 연구개발조직도 기술 중심의 공학랩(Technology Lab)에서 혁신과 응용을 함께하는 ‘Innovation & Application Lab’으로 변화했고 C&D, A&D, 오픈이노베이션(Open Innovation) 등 벤처기업의 생태계를 뛰어넘는 전략적 변화가 필요한 시대다.

한국의 기술경영의 현주소

한국의 기술경영수준을 알기 위해 우선 삼성의 사례를 돌아 볼 필요가 있다. 삼성에서 기술전략과 함께 연구예산을 수립하고 과제 선정과 성과, 조직, 인사를 관리하는 기초적인 수준을 벗어나 본격적인 기술경영이 시작된 것이 1993년 삼성신경영이다. ‘질 위주 경영’, ‘월드베스트’를 목표로 삼성종합기술원에 대한 기술경영진단을 통해 1.5세대 연구혁신 수준을 제3세대 연구혁신 수준으로 도약시키는 계획을 수립했다.

이를 위해 삼성은 1996년 임관 회장을 영입해 3세대 연구혁신을 위한 본격적인 조직과 체제를 정비했다. 2000년에는 의 저자 윌리엄 밀러 박사를 초청, 자문을 받아 4세대연구혁신을 본격적으로 추진했다.

또한, 삼성종합기술원에 연구혁신센터를 설치해 공학랩으로 기술전략의 질을 높이고, 테크트리(Technology Tree)로 계획의 질을 높였다. 이어, 창의적 아이디어의 질을 위해 Triz를, 실행의 질을 위해 DFSS와 DOE를, 그리고 토론의 질을 위해 KI meeting을 도입하는 등 과학적인 방법론을 체계적으로 도입해 전 그룹으로 전파확산을 추진했다. 아울러, 삼성종합기술원장이 삼성그룹의 CTO로 임명되고 각 사로 CTO제도가 도입됐다.

기술경영에 대한 선구적 활동은 국가의 기술로드맵으로 확산되고, R&BD라는 용어가 널리 사용되면서 KAIST에 Techno MBA과정이 만들어지는 계기가 됐다. 국제경쟁의 선두에서 활약하는 대기업들은 기술경영의 중요성을 인식하고 체계적인 노력을 통해 상당한 수준에 도달해있다. 그러나 1.5세대 연구혁신수준에 머물러 있는 곳이 상당하며, 중소기업 중견기업의 경우는 더욱 낙후돼있다. 이는 2세대 연구혁신에서 가장 중요한 프로젝트관리자(PM)나 프로그램책임자(PL)의 교육과 단계 관문 프로세스 운영수준으로 판단할 수 있다.

HRD의 역할

기업의 지속가능성은 기술경쟁력에 달려있다. 기술 인력의 손에 기업의 미래가 달려있다고 볼 때 HRD가 무엇을 해야 할지 자명하게 될 것이다.

첫째. 기술자가 존중받고 신바람 나게 일하도록 조직문화를 만들어야 한다. 세종시대 집현전 학사의 21%가 과학기술자였다. 또한, 국가경영 토론에 과학기술자들을 참여시켰고, 서운관과 주자소를 궁궐 안에 두어 왕이 솔선수범 참여하고 격려했다. 인간은 행복하면 창의력이 높아지고 긍정마인드로 도전하게 된다. 기술자들이 행복해야 융합창조의 꽃을 피울 수 있다.

둘째. 열린 토론 문화를 조성해 창의문화의 꽃을 피워야 한다. 세종은 경연을 1,898회 개최해 토론왕국을 만들었다. 지적충돌로 창의가 샘솟는 토론문화를 만들어야 한다.

셋째. 기술자들을 최우선으로 융합형 인재로 육성해야 한다. 세종 때는 집현전 설립, 사가독서제 등 인재양성 프로그램으로 리더를 양성했다. 기술경영교육 리더십 교육 등으로 전문기술에 치중된 대학교육을 보완해 유능한 인재로 키워야 한다.

넷째. 프로젝트 관리 제도와 시스템을 갖추어 몰입할 수 있게 해야 한다. 세종은 중요한 프로젝트에는 왕자나 정승을 스폰서로 지원하게 하고 제도와 시스템을 갖추어 일에만 전념하게 했다.

창조적 혁신은 기술자들의 창의적 아이디어가 없으면 이룰 수 없다. 과학기술자들이 존중받는 조직문화를 만들어 과학기술자들이 긍지와 자부심으로 몰입해 행복한 꿈을 이루어갈 수 있도록 최고경영자들이 솔선수범해야 한다.

글 손욱 삼성인력개발원 고문

우리나라의 기술경영과 HRD

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

우리나라의 기술경영과 HRD

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

평생교육과 노인교육

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

평생교육과 노인교육

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

지식나눔과 코워크의 공간, Flipped Learning 문화를 예비하다

-

지식나눔과 코워크의 공간, Flipped Learning 문화를 예비하다

-

트렌드는 트렌드일 뿐

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

트렌드는 트렌드일 뿐

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

[백수진]경험과 성찰; 수행 향상 철학

성인은 가르침을 받고 행동하는 것과 먼저 행동을 한 후 자신의 행동을 성찰하면서 배우는 것 중 어떤 방식으로 학습할 때 더 효과적일까? 경험과 성찰의 의미를 살펴보면 이에 대한 해답의 실마리를 찾을 수 있다.

경험의 사전적 정의를 살펴보면, 어떤 사건을 직접 관찰하거나 행동함으로써 얻어진 결과로서의 기술,지식,실천으로 정의된다. 여기서 2가지 키워드를 발견하게 된다. 첫째는 ‘행동’이고, 둘째는 ‘행동의 결과’이다. 경험은 실제적인 행동을 통해 축적되는 것으로, 행동 없이는 경험도 없다. 그리고 이 행동의 결과로서 얻는 것은 단편적인 지식과 기술 이상이며, 말이나 글로 다 표현하지 못하는 암묵적인 결과물이다 .

경험이 의미가 있으려면, ‘행동’과 ‘행동의 결과’를 연결할 수 있어야 한다. 교육학의 대가, 존 듀이(John Dewey)는 경험을 “행동과 행동의 결과를 연결함으로써 얻어지는 것”으로 정의하였다. 행동과 행동의 결과를 연결하기 위해 필요한 것이 성찰(Reflection)이다. 성찰의 사전적 의미는 ‘자신이 한 일을 깊이 되돌아보는 것’으로 ‘반성적 사고’라고도 한다. 깊이 생각하며 잘한 점, 후회되는 점을 정리하고, 스스로 깨달아가는 과정이다.

1차적 경험(행동) 후에 성찰을 하고, 이후 새로운 2차 경험(행동) 방향을 모색하는 것이 진정한 학습(Learning)과정이다. 이러한 과정이 순환될 때, 수행 및 성과향상으로 직결된다. 성인은 가르침을 받고 행동할 때보다, 행동/경험을 한 후 성찰 과정을 통해 행동을 수정하거나 새로운 행동을 함으로써 더욱 효과적으로 배우게 된다. 이것이 적응적 학습(Adaptive Learning)이며, SM&J PARTNERS가 지향하는 철학이다.

백수진 수석연구위원 (SM&J PARTNERS)

전)현대인재개발원,LG패션,크레듀 수석컨설턴트

중앙대학교 인적자원개발학과 박사과정

이화여자대학교 교육공학 및 동대학원 졸업

sjbaik@smnjpartners.com

http://www.smnjpartners.com

[백수진]경험과 성찰; 수행 향상 철학

성인은 가르침을 받고 행동하는 것과 먼저 행동을 한 후 자신의 행동을 성찰하면서 배우는 것 중 어떤 방식으로 학습할 때 더 효과적일까? 경험과 성찰의 의미를 살펴보면 이에 대한 해답의 실마리를 찾을 수 있다.

경험의 사전적 정의를 살펴보면, 어떤 사건을 직접 관찰하거나 행동함으로써 얻어진 결과로서의 기술,지식,실천으로 정의된다. 여기서 2가지 키워드를 발견하게 된다. 첫째는 ‘행동’이고, 둘째는 ‘행동의 결과’이다. 경험은 실제적인 행동을 통해 축적되는 것으로, 행동 없이는 경험도 없다. 그리고 이 행동의 결과로서 얻는 것은 단편적인 지식과 기술 이상이며, 말이나 글로 다 표현하지 못하는 암묵적인 결과물이다 .

경험이 의미가 있으려면, ‘행동’과 ‘행동의 결과’를 연결할 수 있어야 한다. 교육학의 대가, 존 듀이(John Dewey)는 경험을 “행동과 행동의 결과를 연결함으로써 얻어지는 것”으로 정의하였다. 행동과 행동의 결과를 연결하기 위해 필요한 것이 성찰(Reflection)이다. 성찰의 사전적 의미는 ‘자신이 한 일을 깊이 되돌아보는 것’으로 ‘반성적 사고’라고도 한다. 깊이 생각하며 잘한 점, 후회되는 점을 정리하고, 스스로 깨달아가는 과정이다.

1차적 경험(행동) 후에 성찰을 하고, 이후 새로운 2차 경험(행동) 방향을 모색하는 것이 진정한 학습(Learning)과정이다. 이러한 과정이 순환될 때, 수행 및 성과향상으로 직결된다. 성인은 가르침을 받고 행동할 때보다, 행동/경험을 한 후 성찰 과정을 통해 행동을 수정하거나 새로운 행동을 함으로써 더욱 효과적으로 배우게 된다. 이것이 적응적 학습(Adaptive Learning)이며, SM&J PARTNERS가 지향하는 철학이다.

백수진 수석연구위원 (SM&J PARTNERS)

전)현대인재개발원,LG패션,크레듀 수석컨설턴트

중앙대학교 인적자원개발학과 박사과정

이화여자대학교 교육공학 및 동대학원 졸업

sjbaik@smnjpartners.com

http://www.smnjpartners.com

기업 HRD에서 유념해야 할 인재개발 방향과 방법

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

기업 HRD에서 유념해야 할 인재개발 방향과 방법

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

‘2015 세계교육포럼’ 개최와 세계시민교육

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.

‘2015 세계교육포럼’ 개최와 세계시민교육

회원님께서는 아래의 PDF를 무료로 다운받으실 수 있습니다.