Top

메뉴 닫기

SPECIAL REPORT

-

[SPECIAL REPORTⅡ, PART 2] Assessment Center Trend Review

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

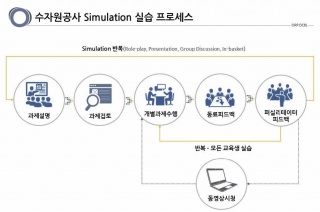

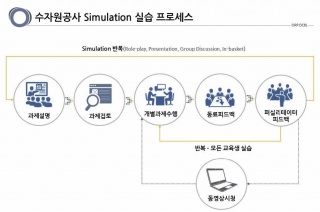

Part 2에서는 공공기관과 민간부문 Assessment & Development Center 현황을 다루었다. Part 2-1에서는 공공기관의 A&D Center 현황을 둘러 봤다. 국민연금관리공단의 AC현황과 고용노동부, 수자원공사의 DC현황을 소개한다. Part 2-2에서는 민간부문 A&D Center 현황을 조명한다. LS그룹과 한솔그룹의 사례를 소개하며, 특히 LS미래원 엄기성 부장의 기고를 통해 A&D Center 현장 체감 온도를 전한다.

PART 2. 공공기관과 민간부문 Assessment & Development Center 현황

1. 공공기관

국민연금공단(National Pension Service)

국민연금공단은 2014년 조직 내 관리직급인 1급(지사장급), 2급(부장급), 3급(차장급) 승진후보자 선발평가를 목적으로 Assessment Center(역량평가, 이하 AC)를 도입하였다. 세계 4대 연기금인 국민연금을 관리· 운용하는 국민연금관리공단은 운용기금의 증대와 더불어 가입자 수가 지속적으로 증가하는 상황에서 본부를 비롯해 전국 각 지역본부, 지사를 관리하는 관리자들의 역할이 날이 갈수록 크게 증대되는 변화를 맞이하고 있었다. 이 같은 상황에서 관리자급 승진평가를 위해 실시되던 소위 “승진시험”이라 불리는 직무전문성 평가는 객관성 확보라는 장점을 지니고 있는 반면, 조직을 이끌고 관리하는 리더를 선발하는 도구로써 타당성(평가도구로써의 적합성)이 떨어진다는 한계점을 지니고 있었다. 전국단위 조직으로 공단 내 단위조직의 관리자가 공단 전체성과에 큰 영향을 미치는 국민연금공단은 관리자의 역량을 평가하는 방법으로 가장 높은 타당도를 지니고 있는 AC 방식을 도입함으로써 위와 같은 변화에 발 빠르게 대응할 수 있었다.

국민연금공단은 AC 도입 및 운영은 다섯 단계를 거쳐 진행되었다. 첫 번째 단계로 각 평가대상 직급별 역량모델을 구축하였으며, 도출된 각 직급별 역량모델은 평가상황에서 평가의 기준 및 평가요소로 이용되었다. 두 번째 단계로 도출된 역량모델에 따라 평가기법 선정 및 진행 단계를 설계하는 평가설계가 이루어졌다. 평가설계는 평가의 타당성과 더불어 평가 공정성에 큰 영향을 미칠 수 있음을 고려해 모든 평가대상자들이 동일한 조건하에 평가가 이루어질 수 있도록 조건을 형성하는 데 주안점을 두고 진행되었다. 세 번째 단계에서는 본 프로젝트의 핵심 중 하나라 할 수 있는 ‘Simulation 과제개발(AC에서의 평가도구)’이 진행되었다. Simulation 과제개발은 평가 직무경험에 따른 평가 유·불리 문제, 평가의 현실성(reality)을 위해 가상 조직을 설정하였으며, 내부 전문가 및 AC 전문 평가위원과의 협의체 구성을 통해 다수 검증 과정을 거치며 진행되었다. 더불어 타 기관 AC제도에 대한 벤치마킹을 통해 개선사항으로 제기된 시나리오(과제 상황) 고갈 문제를 극복하기 위해 선진화된 평가과제 구축 방식인 ‘Modular Simulation 구성 기법(과제를 조직상황 과제와 해결과제 상황으로 분리, 해결과제 조합을 통해 다수 동형과제를 만드는 평가과제 구성 방법)’이 도입되었다. 네 번째 단계에서는 상기 과정을 통해 구축된 Tool을 바탕으로 평가가 진행되었다. 여기서 한 가지 특징사항으로 기존 AC 운영과정에서 지속적으로 제기된 과제상황에서의 순발력, 속독력에 따른 평가 유·불리를 극복하기 위한 방법으로 각 기법별 핵심적인 해결과제를 제외, 과제 배경 및 상황을 이해할 수 있는 부가적인 자료를 평가 일주일 전에 제공하는 방식을 적용하였다. 마지막 단계로 평가과정에서 수집된 평정근거를 바탕으로 개인별 피드백 리포트를 개발·제공하였다.

국민연금공단은 2014년 위와 같은 과정을 거쳐 AC 프로그램을 구축하였으며, 2015년 평가기법의 확대와 함께 내부 평가위원 양성, 평가와 연계된 역량개발과정(Development Center) 구축 등 역량기반 인적자원관리(Competency Based Human Resource Management)를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 이를 통해 국민연금공단은 전체 조직을 비롯해 내부 구성원들의 변화를 이끌어 가고 있다. 더불어 이러한 선도적인 승진제도 변화는 유사한 이슈로 고민하고 있는 타 공공기관 및 민간기업에 좋은 롤모델이자 벤치마킹 대상이 될 수 있다.

고용노동부(Ministry of Employment and Labor)

고용노동부는 5급 승진후보자들을 대상으로 2011년부터 DC과정을 도입하였다, 고용노동부 5급 공무원으로서 요구되는 조직경쟁력 제고, 현업적용도 향상, 실질적 역량개발에 기여한다는 교육목적 아래 핵심역량교육(기획력, 문제해결능력, 의사소통·조정통합, 리더십) DC과정을 운영하고 있다.

고용노동부는 DC기반학습의 특성에 따라 교육생들간 관찰과 피드백, 즉 효과적인 상호작용 학습을 위해 6인 1조로 구성하여 3박 4일의 DC과정을 진행한다. 1일차는 각 역량에 대한 이론교육을 진행하고, 이후 과정은 전문 퍼실리테이터(facilitator)가 각 조별로 참여하여 역할연기, 집단토의, 구두발표, 현안업무처리, 총 4가지 기법으로 구성된 교육을 진행한다.

실습 운영은 모의상황과제 수행 및 상호 피드백, 퍼실리테이터 종합 피드백을 제공하는 형태로 과정을 구성하여 실시하고 있다. 고용노동부 DC과정의 특징으로는 문제기반 학습, 참여형 경험 학습, 자기 주도 학습, 행동성찰 학습이라는 특징을 지니고 있으며, 이를 위해 정교하게 구성된 시뮬레이션 과제를 활용하고 있다. 특히, 객관적인 역량진단 및 역량평가와의 연계성(고용노동부 사례 활용하지 않음)을 위해 시뮬레이션 내용은 고용노동부 사례가 아닌 공공기관 혹은 일반기업 사례를 활용함으로써 교육생들의 과제 수행에 따른 유·불리성을 배제하기 위해 노력하였다. 과정 마지막 단계에서는 실습을 통해 받은 피드백 내용을 종합적으로 정리하고 이를 연계하여 역량별 자기계발계획을 수립하고 있으며, 실질적인 자기계발계획을 수립하고 실행할 수 있도록 구체적인 변화계획과 행동계획을 작성토록 퍼실리테이터가 피드백을 제공해준다.

고용노동부는 지난 2011년부터 연간 100명 이상의 교육생들이 DC과정을 통해 본인의 역량수준에 대해 성찰하고 자기계발의지를 다져왔으며, 교육과정 관련 설문조사 결과 또한 4.5점(5점 만점)이상의 높은 만족도를 보였다. 그중 역량인식 및 자기계발 필요성 측면에서 평균 이상의 높은 점수(4.6점)를 얻어 교육 효과성이 우수한 것으로 나타났다.

교육생들의 주요 피드백 내용으로는 ‘교육을 통하여 나의 현재 위치를 정확히 판단하여 향후 역량평가와 업무수행에 있어서 어떻게 대처해야 할지 알게 되었다’를 비롯해 ‘개인별로 부족한 역량을 이해, 피드백을 통해 문제점을 인식하여 개선할 수 있는 기회가 제공된 점이 좋았다’, ‘너 자신을 알라는 말을 다시 한 번 실감했다’ 등이 있었다.

그 같은 피드백에 힘입어 고용노동부는 좀 더 체계적이고 전문화된 과정 운영을 위해 신규 모의과제 개발 및 과정 운영 개선 작업을 지속적으로 실시하고 있다. 그로써 고용노동부의 DC과정은 업무수행에 도움 되는 것은 물론 전반적인 역량계발을 통해 고용노동부의 핵심인재를 양성하는 교육으로 자리매김하는 중이다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[SPECIAL REPORTⅡ, PART 2] Assessment Center Trend Review

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

Part 2에서는 공공기관과 민간부문 Assessment & Development Center 현황을 다루었다. Part 2-1에서는 공공기관의 A&D Center 현황을 둘러 봤다. 국민연금관리공단의 AC현황과 고용노동부, 수자원공사의 DC현황을 소개한다. Part 2-2에서는 민간부문 A&D Center 현황을 조명한다. LS그룹과 한솔그룹의 사례를 소개하며, 특히 LS미래원 엄기성 부장의 기고를 통해 A&D Center 현장 체감 온도를 전한다.

PART 2. 공공기관과 민간부문 Assessment & Development Center 현황

1. 공공기관

국민연금공단(National Pension Service)

국민연금공단은 2014년 조직 내 관리직급인 1급(지사장급), 2급(부장급), 3급(차장급) 승진후보자 선발평가를 목적으로 Assessment Center(역량평가, 이하 AC)를 도입하였다. 세계 4대 연기금인 국민연금을 관리· 운용하는 국민연금관리공단은 운용기금의 증대와 더불어 가입자 수가 지속적으로 증가하는 상황에서 본부를 비롯해 전국 각 지역본부, 지사를 관리하는 관리자들의 역할이 날이 갈수록 크게 증대되는 변화를 맞이하고 있었다. 이 같은 상황에서 관리자급 승진평가를 위해 실시되던 소위 “승진시험”이라 불리는 직무전문성 평가는 객관성 확보라는 장점을 지니고 있는 반면, 조직을 이끌고 관리하는 리더를 선발하는 도구로써 타당성(평가도구로써의 적합성)이 떨어진다는 한계점을 지니고 있었다. 전국단위 조직으로 공단 내 단위조직의 관리자가 공단 전체성과에 큰 영향을 미치는 국민연금공단은 관리자의 역량을 평가하는 방법으로 가장 높은 타당도를 지니고 있는 AC 방식을 도입함으로써 위와 같은 변화에 발 빠르게 대응할 수 있었다.

국민연금공단은 AC 도입 및 운영은 다섯 단계를 거쳐 진행되었다. 첫 번째 단계로 각 평가대상 직급별 역량모델을 구축하였으며, 도출된 각 직급별 역량모델은 평가상황에서 평가의 기준 및 평가요소로 이용되었다. 두 번째 단계로 도출된 역량모델에 따라 평가기법 선정 및 진행 단계를 설계하는 평가설계가 이루어졌다. 평가설계는 평가의 타당성과 더불어 평가 공정성에 큰 영향을 미칠 수 있음을 고려해 모든 평가대상자들이 동일한 조건하에 평가가 이루어질 수 있도록 조건을 형성하는 데 주안점을 두고 진행되었다. 세 번째 단계에서는 본 프로젝트의 핵심 중 하나라 할 수 있는 ‘Simulation 과제개발(AC에서의 평가도구)’이 진행되었다. Simulation 과제개발은 평가 직무경험에 따른 평가 유·불리 문제, 평가의 현실성(reality)을 위해 가상 조직을 설정하였으며, 내부 전문가 및 AC 전문 평가위원과의 협의체 구성을 통해 다수 검증 과정을 거치며 진행되었다. 더불어 타 기관 AC제도에 대한 벤치마킹을 통해 개선사항으로 제기된 시나리오(과제 상황) 고갈 문제를 극복하기 위해 선진화된 평가과제 구축 방식인 ‘Modular Simulation 구성 기법(과제를 조직상황 과제와 해결과제 상황으로 분리, 해결과제 조합을 통해 다수 동형과제를 만드는 평가과제 구성 방법)’이 도입되었다. 네 번째 단계에서는 상기 과정을 통해 구축된 Tool을 바탕으로 평가가 진행되었다. 여기서 한 가지 특징사항으로 기존 AC 운영과정에서 지속적으로 제기된 과제상황에서의 순발력, 속독력에 따른 평가 유·불리를 극복하기 위한 방법으로 각 기법별 핵심적인 해결과제를 제외, 과제 배경 및 상황을 이해할 수 있는 부가적인 자료를 평가 일주일 전에 제공하는 방식을 적용하였다. 마지막 단계로 평가과정에서 수집된 평정근거를 바탕으로 개인별 피드백 리포트를 개발·제공하였다.

국민연금공단은 2014년 위와 같은 과정을 거쳐 AC 프로그램을 구축하였으며, 2015년 평가기법의 확대와 함께 내부 평가위원 양성, 평가와 연계된 역량개발과정(Development Center) 구축 등 역량기반 인적자원관리(Competency Based Human Resource Management)를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 이를 통해 국민연금공단은 전체 조직을 비롯해 내부 구성원들의 변화를 이끌어 가고 있다. 더불어 이러한 선도적인 승진제도 변화는 유사한 이슈로 고민하고 있는 타 공공기관 및 민간기업에 좋은 롤모델이자 벤치마킹 대상이 될 수 있다.

고용노동부(Ministry of Employment and Labor)

고용노동부는 5급 승진후보자들을 대상으로 2011년부터 DC과정을 도입하였다, 고용노동부 5급 공무원으로서 요구되는 조직경쟁력 제고, 현업적용도 향상, 실질적 역량개발에 기여한다는 교육목적 아래 핵심역량교육(기획력, 문제해결능력, 의사소통·조정통합, 리더십) DC과정을 운영하고 있다.

고용노동부는 DC기반학습의 특성에 따라 교육생들간 관찰과 피드백, 즉 효과적인 상호작용 학습을 위해 6인 1조로 구성하여 3박 4일의 DC과정을 진행한다. 1일차는 각 역량에 대한 이론교육을 진행하고, 이후 과정은 전문 퍼실리테이터(facilitator)가 각 조별로 참여하여 역할연기, 집단토의, 구두발표, 현안업무처리, 총 4가지 기법으로 구성된 교육을 진행한다.

실습 운영은 모의상황과제 수행 및 상호 피드백, 퍼실리테이터 종합 피드백을 제공하는 형태로 과정을 구성하여 실시하고 있다. 고용노동부 DC과정의 특징으로는 문제기반 학습, 참여형 경험 학습, 자기 주도 학습, 행동성찰 학습이라는 특징을 지니고 있으며, 이를 위해 정교하게 구성된 시뮬레이션 과제를 활용하고 있다. 특히, 객관적인 역량진단 및 역량평가와의 연계성(고용노동부 사례 활용하지 않음)을 위해 시뮬레이션 내용은 고용노동부 사례가 아닌 공공기관 혹은 일반기업 사례를 활용함으로써 교육생들의 과제 수행에 따른 유·불리성을 배제하기 위해 노력하였다. 과정 마지막 단계에서는 실습을 통해 받은 피드백 내용을 종합적으로 정리하고 이를 연계하여 역량별 자기계발계획을 수립하고 있으며, 실질적인 자기계발계획을 수립하고 실행할 수 있도록 구체적인 변화계획과 행동계획을 작성토록 퍼실리테이터가 피드백을 제공해준다.

고용노동부는 지난 2011년부터 연간 100명 이상의 교육생들이 DC과정을 통해 본인의 역량수준에 대해 성찰하고 자기계발의지를 다져왔으며, 교육과정 관련 설문조사 결과 또한 4.5점(5점 만점)이상의 높은 만족도를 보였다. 그중 역량인식 및 자기계발 필요성 측면에서 평균 이상의 높은 점수(4.6점)를 얻어 교육 효과성이 우수한 것으로 나타났다.

교육생들의 주요 피드백 내용으로는 ‘교육을 통하여 나의 현재 위치를 정확히 판단하여 향후 역량평가와 업무수행에 있어서 어떻게 대처해야 할지 알게 되었다’를 비롯해 ‘개인별로 부족한 역량을 이해, 피드백을 통해 문제점을 인식하여 개선할 수 있는 기회가 제공된 점이 좋았다’, ‘너 자신을 알라는 말을 다시 한 번 실감했다’ 등이 있었다.

그 같은 피드백에 힘입어 고용노동부는 좀 더 체계적이고 전문화된 과정 운영을 위해 신규 모의과제 개발 및 과정 운영 개선 작업을 지속적으로 실시하고 있다. 그로써 고용노동부의 DC과정은 업무수행에 도움 되는 것은 물론 전반적인 역량계발을 통해 고용노동부의 핵심인재를 양성하는 교육으로 자리매김하는 중이다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

-

[ SPECIAL REPORTⅡ, PART 1] Assessment Center Trend Review

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

먼저 Part 1에서 공공기관 AC 현황과 개요를 전반적으로 바라보는 차원에서 인사혁신처 고위공무원단 역량평가팀 배원초 팀장을 만나 이야기를 나누었다. 배원초 행정사무관을 통해 우리나라 공무원 역량평가(Assessment Center)의 과거와 현재의 흐름을 파악할 수 있다.

그리고성균관대학교 산업심리학과 서용원 교수를 만나 Assessment Center 탄생 배경과 국내외 트렌드 동향을 고찰하였다. 같은 뿌리에서 나온 목적이 다른 AC와 DC의 현황을 짚어보며 Assessement & Development Center의 나아갈 길을 물었는가 하면이영석 산업심리학 박사의 기고를 통해 Assessment & Development Center에 대한 트렌드 제안을 통해 역량진단개발센터의 열린 미래 가능성도 타진해 본다.

Part 1. 공무원 역량평가(Assessment Center) 현황

인사혁신처 고위공무원단 역량평가팀 배원초 팀장을 서울정부청사에서 만나 고위공무원 역량평가 현황을 물었다. 배 사무관은 2006년 탄생 배경부터 현재의 과장급 시행 확대에 이르기까지, 역량평가 스페셜리스트로서 명쾌한 답변을 들려 줬다.

고무공무원단 제도

고위공무원단 제도는 2006년 7월 1일부터 시행되었다. 정부 정책에 있어 핵심적 역할을 수행하는 실·국장급 국가공무원을 범정부적 차원에서 효율적인 인사관리로 적재적소에 활용하고 고위공무원의 개방과 경쟁을 확대하며, 성과와 책임을 강화함으로써 정보의 경쟁력을 높이고, 역량 있는 정부를 구현하기 위하여 도입되었다. 역량평가 대상은 고위공무원으로서 필요한 자질과 능력을 갖추었는지 평가하기 위하여 고위공무원 진입을 앞둔 과장급 공무원이다.

현재 고위공무원 승진 임용절차는 1주간의 후보자 교육과정(Development Center)을 이수한 후 역량평가(Assessment Center)를 반드시 ‘통과’하여야 고위공무원단후보자가 될 수 있으며, 각 부처의 승진심사위원회와 인사혁신처의 인사심사를 거쳐 이용 제청하게 된다.

역량평가제도 도입

우리나라는 2000년부터 2004년까지 52개 중앙행정기관의 고위직 직무분석을 실시하였고 해외 및 민간사례의 벤치마킹과 역량전문가 자문 등을 통하여 고위공무원단의 공통역량을 추출하고, 2004년부터 고위공무원단의 선발에 활용할 역량평가 방안을 마련하는 등 평가체계의 개발에 착수하였다.

이후 정부는 50개 중앙해정기관의 실·국장급 워크숍과 개별 인터뷰 등을 거쳐 다양한 평가실행프로그램을 통해 2006년 7월 1일부터 고위공무원단제도의 시행과 함께 역량평가를 실시하게 되었다(인사혁신처, 2015). 즉, 역량평가는 고위공무원으로서 요구되는 역량을 구비하였는지에 대한 사전 검증을 위한 제도적 장치로서 도입되었다.

고위공무원 임용 절차

고위공무원으로의 진입은 크게 승진·전보와 신규채용이 있다. 승진·전보를 통해 고위공무원으로 진입하기 위해서는 고위공무원단후보자 교육과정을 의무적으로 이수한 후 역량평가를 통과하여야 하며, 고위공무원임용심사위원회의 인사심사를 거쳐 대통령이 임용한다. 신규채용은 선발시험을 거친 후, 역량평가를 통과하여야 하며, 고위공무원임용심사위원회의 심사를 거쳐 임용한다.

고위공무원단후보자 교육과정은 고위공무원으로서 필요한 핵심역량을 집중 개발하고, 정책 현안과제 해결을 통한 문제해결능력을 함양하기 위하여 고위 공무원단 진입이전에 반드시 이수하여야 하는 과정이다.

고위공무원단후보자 교육과정의 대상자는 3·4급 일반직 공무원, 고위공무원이 아닌 연구관 및 지도관 등 재직 중인 국가공무원이며, 개방형 직위에 응모하는 민간인 또는 신규 채용되는 별정직 공무원 등은 교육과정을 이수할 의무는 없다.

교육대상자의 선발 기준은 부처의 특성, 직종 및 직렬 간의 균형 유지, 임용 구분, 보직 경로, 경력, 창의성, 리더십 등 여러 가지를 고려하여 자체적으로 결정하며 고위공무원이 될 수 있는 자질 및 역량이 고루 갖추었다고 판단되는 자를 우선적으로 선발한다. 후보자 교육은 국가공무원인재개발원에서 연간 18회 360명을 실시하고 있으며, 1회당 20명 내외를 교육하고 있다.

선발·추천방법은 인사혁신처장이 소속장관별 고위공무원단 직위의 정원, 고위공무원단 직위로의 승진 예정인원 등을 감안하여 교육대상자수를 결정하고, 각 부처는 인사혁신처장이 배정한 교육대상자 인원범위 내에서 선발 추천하게 된다.

선발 및 추천 절차는 교육 개시 30일 전에 인사혁신처가 각 부처에 선발·추천의뢰를 하면, 각 부처에서 부처별로 교육대상자를 인사혁신처에 추천한다. 인사혁신처는 추천받은 대상자 명단을 검토하여 교육대상자를 확정하여 각 부처에 통보한다.

역량평가의 대상

역량평가 대상은 고위공무원으로 신규 채용되려는 사람 또는 4급 이상 과장급공무원 (고위공무원이 아닌 연구관 지도관 포함) 중 고위공무원단 직위로 승진 임용되거나 전보되려는 사람이다. 고위공무원단후보자 교육을 마친 3·4급 과장급 국가공무원이거나, 개방형 또는 별정직 고위공무원단 직위에 지원하여 중앙선발시험위원회 또는 당해 부처의 선발시험위원회를 거쳐 소속장관에 의하여 추천된 경우에 한한다.

다만, 별정직 직위 중 정치적 임용의 성격이 매우 강하여 소속장관 등과 진퇴를 같이 하는 비서관 장관정책보좌관, 고도의 업무특성이 인정되는 비상계획관 대통령의 경호업무 관련 직위 등 역량평가를 거치치지 않고 당해직위로 임용될 수 있으며, 지방자치단체에 두는 고위공무원단 직위에 지방공무원이나 민간인을 신규 채용하는 경우에도 역량평가를 실시하지 않을 수 있다. 다만, 위 직위에 임용된 공무원이 향후 다른 고위공무원단 직위에 임용되기 위해서는 반드시 역량평가를 통과하여야 한다.

인사혁신처에서는 매년 12월 평가대상자 수요조사를 실시하여 다음해 1년 동안 평가할 계획을 수립한다. 또한 인사관리를 수시로 변할 수 있기 때문에 2개월마다 각 부처로부터 소요를 받아 평가일 기준 2주 전에 인사혁신처를 확정하여 각 부처에 평가대상자 인원을 배정하며, 해당 부처에서는 평가 1주일 전에 평가받을 대상자인 자연인을 확정하여 인사혁신처에 통보하면 평가 당일 6명을 대상으로 평가가 진행된다.

역량평가는 후보자교육과정 이수자, 역량평가 응시요건 해당자 등을 대상으로 순차적으로 시행하되, 매년 6명을 대상으로 실시하며 각 부처 소속 공무원을 균형 있게 배정하여 운영한다. 인사혁신처에서는 시급한 인사수요의 발생 등과 같은 상황의 변동에 따라 평가 일정 배정 등을 일부 조정하여 탄력적으로 시행하고 있다.

역량평가 응시요건

고위공무원단후보자 역량평가에 응시하려면 응시요건을 갖추어야 한다. 이는 박근혜 정부 들어 인사교류를 통해 정부와 민간, 각 부처 간의 칸막이를 없애고, 소통과 협업 기반을 확대하여 국정과제인 정부 3.0을 성공적으로 실현하기 위한 조치였다. 응시요건으로는 기관의 특성상 인사교류가 곤란한 특별한 사정이 있는 경우 등을 제외하고 역량평가일 기준으로 재직 중 2년 이상 또는 4급 이상의 계급에서 1년 이상 다른 기관 근무경력이 있어야만 고위공무원 역량평가에 응시할 수 있도록 하였다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[ SPECIAL REPORTⅡ, PART 1] Assessment Center Trend Review

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

먼저 Part 1에서 공공기관 AC 현황과 개요를 전반적으로 바라보는 차원에서 인사혁신처 고위공무원단 역량평가팀 배원초 팀장을 만나 이야기를 나누었다. 배원초 행정사무관을 통해 우리나라 공무원 역량평가(Assessment Center)의 과거와 현재의 흐름을 파악할 수 있다.

그리고성균관대학교 산업심리학과 서용원 교수를 만나 Assessment Center 탄생 배경과 국내외 트렌드 동향을 고찰하였다. 같은 뿌리에서 나온 목적이 다른 AC와 DC의 현황을 짚어보며 Assessement & Development Center의 나아갈 길을 물었는가 하면이영석 산업심리학 박사의 기고를 통해 Assessment & Development Center에 대한 트렌드 제안을 통해 역량진단개발센터의 열린 미래 가능성도 타진해 본다.

Part 1. 공무원 역량평가(Assessment Center) 현황

인사혁신처 고위공무원단 역량평가팀 배원초 팀장을 서울정부청사에서 만나 고위공무원 역량평가 현황을 물었다. 배 사무관은 2006년 탄생 배경부터 현재의 과장급 시행 확대에 이르기까지, 역량평가 스페셜리스트로서 명쾌한 답변을 들려 줬다.

고무공무원단 제도

고위공무원단 제도는 2006년 7월 1일부터 시행되었다. 정부 정책에 있어 핵심적 역할을 수행하는 실·국장급 국가공무원을 범정부적 차원에서 효율적인 인사관리로 적재적소에 활용하고 고위공무원의 개방과 경쟁을 확대하며, 성과와 책임을 강화함으로써 정보의 경쟁력을 높이고, 역량 있는 정부를 구현하기 위하여 도입되었다. 역량평가 대상은 고위공무원으로서 필요한 자질과 능력을 갖추었는지 평가하기 위하여 고위공무원 진입을 앞둔 과장급 공무원이다.

현재 고위공무원 승진 임용절차는 1주간의 후보자 교육과정(Development Center)을 이수한 후 역량평가(Assessment Center)를 반드시 ‘통과’하여야 고위공무원단후보자가 될 수 있으며, 각 부처의 승진심사위원회와 인사혁신처의 인사심사를 거쳐 이용 제청하게 된다.

역량평가제도 도입

우리나라는 2000년부터 2004년까지 52개 중앙행정기관의 고위직 직무분석을 실시하였고 해외 및 민간사례의 벤치마킹과 역량전문가 자문 등을 통하여 고위공무원단의 공통역량을 추출하고, 2004년부터 고위공무원단의 선발에 활용할 역량평가 방안을 마련하는 등 평가체계의 개발에 착수하였다.

이후 정부는 50개 중앙해정기관의 실·국장급 워크숍과 개별 인터뷰 등을 거쳐 다양한 평가실행프로그램을 통해 2006년 7월 1일부터 고위공무원단제도의 시행과 함께 역량평가를 실시하게 되었다(인사혁신처, 2015). 즉, 역량평가는 고위공무원으로서 요구되는 역량을 구비하였는지에 대한 사전 검증을 위한 제도적 장치로서 도입되었다.

고위공무원 임용 절차

고위공무원으로의 진입은 크게 승진·전보와 신규채용이 있다. 승진·전보를 통해 고위공무원으로 진입하기 위해서는 고위공무원단후보자 교육과정을 의무적으로 이수한 후 역량평가를 통과하여야 하며, 고위공무원임용심사위원회의 인사심사를 거쳐 대통령이 임용한다. 신규채용은 선발시험을 거친 후, 역량평가를 통과하여야 하며, 고위공무원임용심사위원회의 심사를 거쳐 임용한다.

고위공무원단후보자 교육과정은 고위공무원으로서 필요한 핵심역량을 집중 개발하고, 정책 현안과제 해결을 통한 문제해결능력을 함양하기 위하여 고위 공무원단 진입이전에 반드시 이수하여야 하는 과정이다.

고위공무원단후보자 교육과정의 대상자는 3·4급 일반직 공무원, 고위공무원이 아닌 연구관 및 지도관 등 재직 중인 국가공무원이며, 개방형 직위에 응모하는 민간인 또는 신규 채용되는 별정직 공무원 등은 교육과정을 이수할 의무는 없다.

교육대상자의 선발 기준은 부처의 특성, 직종 및 직렬 간의 균형 유지, 임용 구분, 보직 경로, 경력, 창의성, 리더십 등 여러 가지를 고려하여 자체적으로 결정하며 고위공무원이 될 수 있는 자질 및 역량이 고루 갖추었다고 판단되는 자를 우선적으로 선발한다. 후보자 교육은 국가공무원인재개발원에서 연간 18회 360명을 실시하고 있으며, 1회당 20명 내외를 교육하고 있다.

선발·추천방법은 인사혁신처장이 소속장관별 고위공무원단 직위의 정원, 고위공무원단 직위로의 승진 예정인원 등을 감안하여 교육대상자수를 결정하고, 각 부처는 인사혁신처장이 배정한 교육대상자 인원범위 내에서 선발 추천하게 된다.

선발 및 추천 절차는 교육 개시 30일 전에 인사혁신처가 각 부처에 선발·추천의뢰를 하면, 각 부처에서 부처별로 교육대상자를 인사혁신처에 추천한다. 인사혁신처는 추천받은 대상자 명단을 검토하여 교육대상자를 확정하여 각 부처에 통보한다.

역량평가의 대상

역량평가 대상은 고위공무원으로 신규 채용되려는 사람 또는 4급 이상 과장급공무원 (고위공무원이 아닌 연구관 지도관 포함) 중 고위공무원단 직위로 승진 임용되거나 전보되려는 사람이다. 고위공무원단후보자 교육을 마친 3·4급 과장급 국가공무원이거나, 개방형 또는 별정직 고위공무원단 직위에 지원하여 중앙선발시험위원회 또는 당해 부처의 선발시험위원회를 거쳐 소속장관에 의하여 추천된 경우에 한한다.

다만, 별정직 직위 중 정치적 임용의 성격이 매우 강하여 소속장관 등과 진퇴를 같이 하는 비서관 장관정책보좌관, 고도의 업무특성이 인정되는 비상계획관 대통령의 경호업무 관련 직위 등 역량평가를 거치치지 않고 당해직위로 임용될 수 있으며, 지방자치단체에 두는 고위공무원단 직위에 지방공무원이나 민간인을 신규 채용하는 경우에도 역량평가를 실시하지 않을 수 있다. 다만, 위 직위에 임용된 공무원이 향후 다른 고위공무원단 직위에 임용되기 위해서는 반드시 역량평가를 통과하여야 한다.

인사혁신처에서는 매년 12월 평가대상자 수요조사를 실시하여 다음해 1년 동안 평가할 계획을 수립한다. 또한 인사관리를 수시로 변할 수 있기 때문에 2개월마다 각 부처로부터 소요를 받아 평가일 기준 2주 전에 인사혁신처를 확정하여 각 부처에 평가대상자 인원을 배정하며, 해당 부처에서는 평가 1주일 전에 평가받을 대상자인 자연인을 확정하여 인사혁신처에 통보하면 평가 당일 6명을 대상으로 평가가 진행된다.

역량평가는 후보자교육과정 이수자, 역량평가 응시요건 해당자 등을 대상으로 순차적으로 시행하되, 매년 6명을 대상으로 실시하며 각 부처 소속 공무원을 균형 있게 배정하여 운영한다. 인사혁신처에서는 시급한 인사수요의 발생 등과 같은 상황의 변동에 따라 평가 일정 배정 등을 일부 조정하여 탄력적으로 시행하고 있다.

역량평가 응시요건

고위공무원단후보자 역량평가에 응시하려면 응시요건을 갖추어야 한다. 이는 박근혜 정부 들어 인사교류를 통해 정부와 민간, 각 부처 간의 칸막이를 없애고, 소통과 협업 기반을 확대하여 국정과제인 정부 3.0을 성공적으로 실현하기 위한 조치였다. 응시요건으로는 기관의 특성상 인사교류가 곤란한 특별한 사정이 있는 경우 등을 제외하고 역량평가일 기준으로 재직 중 2년 이상 또는 4급 이상의 계급에서 1년 이상 다른 기관 근무경력이 있어야만 고위공무원 역량평가에 응시할 수 있도록 하였다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

-

[ SPECIAL REPORTⅠ] NQF 구축을 통한 능력중심사회로의 이행

작년 2015년 1월 초 박근혜 대통령은 신년 기자회견에서 “학벌이나 스펙이 아닌 능력으로 평가받는 사회를 만들기 위해 금년부터 국가직무능력표준(National Competency Standards, NCS)을 기반으로 공공기관부터 변화에 앞장서도록 하겠다”고 말했다. 이에 따라 정부는 2015년 한해동안 130개 공공기관과 NCS 기반 능력중심 채용MOU를 체결하고 2017년 내년부터 전체 공공기관으로 확대해 나갈 예정이다. 또한 NCS 학습모듈개발, 산학일체형 도제학교 운영, 일학습병행제 지원, 글로벌 인재양성 K-Move 사업 등을 통해 정부 국정과제 ‘능력중심사회 만들기’에 집중하고 있다.

국제성인역량조사(PIAAC) 결과, 학벌중심 닫힌 노동시장 구조 여실히 드러나

최근 경제개발협력기구(OECD)가 24개 회원국을 대상으로 16세 이상 65세 이하 성인 약 16만명(우리나라는 6천700여명 참여)에 대해 언어능력, 수리력, 컴퓨터기반 문제해결력을 비교평가한 국제성인역량조사(PIAAC) 결과가 발표됐다.

PIAAC의 한국 측 조사담당기관인 한국직업능력개발원의 분석에 따르면, 우리나라 대졸자 역량은 OECD 평균에 비해 낮은 것으로 조사됐다. 특히, 우리나라 성인 역량은 20대 초반에 정점에 이른 후 급격히 감소하는 것으로 나타났다. 고등학교 졸업자의 70% 이상이 대학에 진학하는 학벌중심 사회에서 대학졸업 여부, 출신 대학에 따라 초기 노동시장에서의 위치가 정해지고, 일단 진입한 이후에는 조직 내에서의 내부 경쟁을 통해 성장하기 때문에 일반적으로 통용되는 역랑 개발에 큰 노력을 할 필요가 없는 폐쇄된 우리나라 노동시장의 특성을 반영한 결과다.

OECD 평균에 비해 우리나라 성인들은 직장에서 쓰기 활동을 많이 하지만 문제해결, 직장 내 학습, 협동 활동은 하지 않는 것으로 집계됐다. 특히 협동과 직장 내 학습은 PIAAC 참여국 중 최하위권이다. 우리나라 평생학습 참여율은 OECD 평균보다 7.8%p 낮은 32.4%(2011년 기준)을 반영한 조사 결과이다. OECD에 따르면 스웨덴이 73.4%로 평생학습 참여율이 제일 높다.

쓰기 활동은 많이 하나 문제해결 및 협동 활동은 취약하다는 조사결과는 보고 위주의 상명하복식 우리의 조직문화를 반영한다. 노동시장에서 하는 일에서 요구되는 스킬(skill)과 학력이 일치하는 경우는 50%를 약간 넘었으며, 하는 일에 비해 학력이 과잉인 성인은 27%였다. 학력이 과잉인 조사 대상 중 12%만이 요구되는 이상의 스킬을 보유하고 있었다. PIACC 결과는 학력과잉으로 노동시장의 미스매치(mismatch)가 상대적으로 보다 심각한 우리나라 노동시장의 현실을 반영하고 있다. 다른 국제비교조사인 2006년 CHEERS 조사 결과에 따르면 우리나라의 경우 교육분야(study field)와 업무영역(work area)의 연관성이 76%인데, 조사대상 국가의 평균은 91%이고 스웨덴이나 노르웨이는 100%에 근접한다.

많은 훈련과 교육, 그리고 숙련형성은 학교교육 밖에서 일어나고 있으며, 성인의 학습참여율이 높을 때 연령과 더불어 역량도 쌓이게 되는데, PIAAC 조사결과는 학벌중심의 닫힌 노동시장을 가진 우리나라에서는 그와 같은 기대를 할 수 없는 현실을 잘 반영하고 있다. 능력 중심사회가 조속히 구축돼 역량 수준이 높아진 우리 젊은이들의 역량을 더욱 높이고, 경제활동에 참여하지 않고 있는 높은 역량 보유자들을 노동시장에 끌어들여야 하는 문제가 시급하다.

20대 후반 30대 초반 첫 직장이 생애 경력 좌우하는 기형적 현실

닫히고 분절된 노동시장에서는 대학을 나와 어느 직장에서 출발하느냐가 개인의 경력에 매우 중요하다. 대기업, 공무원, 공공기관 등은 대규모 공채에 의해 필요한 인력을 선발하고, 일단 채용된 인력은 내부노동시장 관리를 통해 육성·활용된다. 근속이나 연령이 중요한 연공급 임금체계하에서 역량이나 성과보다는 근속이나 조직에 대한 충성도에 의해 개개인이 평가되기 때문에 내부 결속력은 강하지만 상명하복의 조직문화가 형성되고 창의성이나 개개인의 역량보다는 집단적 노력이 조직의 성과를 결정한다.

일단 내부 경쟁에서 탈락해 조직에서 퇴출되면 비슷한 처우를 받을 수 있는 다른 조직으로 이동하는 것이 상당히 어렵고, 외부에서 성장·발전한 인력이 중도에 대기업이나 공공기관의 내부 노동시장으로 편입되는 것 또한 거의 불가능하다. 이 때문에 개인이 20대 후반 또는 30대 초반에 결정한 노동시장의 진입이 생애의 경력을 좌우한다. 이는 좋은 직장에 가기 위해 대학을 4년에 졸업하지 않고 그 이상을 다니고, 졸업을 해도 취업 재수, 삼수를 하도록 만드는 이유다.

최근 몇 년간 그 추세가 완화되었지만 우리나라 대학(전문대학교 포함) 진학률은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최고 수준이다. 고등학교 졸업자 10명 중 7명이 대학에 간다. 한국직업능력개발원의 분석에 의하면 10대 대학을 나와야만 특성화 고등학교 졸업자보다 생애임금이 더 높고, 대학을 졸업해도 취업이 어려운 현실이지만 누구나 대학에, 그것도 좋은 대학에 진학하고자 한다. 취업전쟁에서 승리하기 위해 대부분의 대학생들은 스펙(SPEC) 쌓기에 안간힘이다. 아르바이트로 돈을 모아 해외연수를 다녀오고, 영어 시험 점수를 높이기 위해 밤 새워 공부를 하고, 봉사활동도 한다. 그러나 어느 스펙보다 학벌이 채용을 결정하는 데 중요한 기준이 되며, 학벌 이외의 다른 스펙은 보조수단일 뿐이다. 최근 심층 면접, 연수를 통한 채용 등 채용 방법이 다양해지고 있지만 아직 대부분의 기업들이 학벌이 가장 안전하고 효율적인 채용의 기준이라고 생각한다.

단절된 노동시장과 노동자 권익 취약성, 학벌중심 폐쇄적 노동시장구조에서 기인

정규직, 비정규직으로 구분되는 노동시장의 단절이 고착화된 것은 닫힌 노동시장에서 연유한다. 정규직이 비정규직이 되는 것은 어렵지 않으나 비정규직이 정규직으로 상승하는 것은 어렵기 때문에 비정규직의 숫자가 많아지기도 한다. 이처럼 정규직, 비정규직으로 단절된 노동시장을 어떻게 해결하느냐가 심각한 사회 현안이다. 국가는 노동조합 설립과 활동을 법적으로 보장하여 상대적으로 약자인 근로자들이 사용자와 대등하게 집단으로 그들의 근로조건을 결정할 수 있도록 지원해 준다. 그러나 우리나라의 현실을 보면 근로자 중에서 상대적으로 처우가 좋은 대기업이나 공공기관 종사자, 정규직이 노조의 보호를 받고 비정규직의 노조 조직률은 미미하다. 상급노조들은 비정규직의 권리 신장과 보호를 위해 노력하고 있지만, 많은 현장에서는 상당수 정규직 노조원들이 비정규직의 처우 개선을 외면하는 것 또한 현실이다.

한편, 2년 후 60세 정년 연장이 법적으로 강제되겠지만 현재 50대는 고사하고 40대에 직장에서 퇴출되고 있는 현실이 어느 정도 개선될 지는 회의적이다. 연공급 임금체계하에서는 생산성과는 무관하게 급여가 올라가기 때문에 조직은 치열한 시장경쟁에서 살아남기 위해 보상체계의 근본적인 변화가 전제되지 않으면 고령 근로자를 퇴출시키기 위해 가능한 모든 방법을 동원하려고 할 것이다. 글로벌 경쟁시대에서 온정주의에 기대 기여수준보다 높은 보상을 받는 중고령 근로자를 끌어안고 갈 수만은 없다. 이는 학벌 위주의 닫힌 노동시장의 폐해 중의 하나이다.

여성의 사회 진출이 활발해지면서 고학력 여성도 많아지고, 젊은 세대들은 가정생활과 사회생활을 병행하고자 하지만 아직도 많은 여성들이 출산과 함께 일을 그만둔다. 육아 부담에서 어느 정도 벗어난 후 노동시장에 다시 진입할 때, 근속에 의해 평가받는 노동시장에서 경력 단절 여성이 할 수 있는 일은 주로 비정규직 일자리이다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[ SPECIAL REPORTⅠ] NQF 구축을 통한 능력중심사회로의 이행

작년 2015년 1월 초 박근혜 대통령은 신년 기자회견에서 “학벌이나 스펙이 아닌 능력으로 평가받는 사회를 만들기 위해 금년부터 국가직무능력표준(National Competency Standards, NCS)을 기반으로 공공기관부터 변화에 앞장서도록 하겠다”고 말했다. 이에 따라 정부는 2015년 한해동안 130개 공공기관과 NCS 기반 능력중심 채용MOU를 체결하고 2017년 내년부터 전체 공공기관으로 확대해 나갈 예정이다. 또한 NCS 학습모듈개발, 산학일체형 도제학교 운영, 일학습병행제 지원, 글로벌 인재양성 K-Move 사업 등을 통해 정부 국정과제 ‘능력중심사회 만들기’에 집중하고 있다.

국제성인역량조사(PIAAC) 결과, 학벌중심 닫힌 노동시장 구조 여실히 드러나

최근 경제개발협력기구(OECD)가 24개 회원국을 대상으로 16세 이상 65세 이하 성인 약 16만명(우리나라는 6천700여명 참여)에 대해 언어능력, 수리력, 컴퓨터기반 문제해결력을 비교평가한 국제성인역량조사(PIAAC) 결과가 발표됐다.

PIAAC의 한국 측 조사담당기관인 한국직업능력개발원의 분석에 따르면, 우리나라 대졸자 역량은 OECD 평균에 비해 낮은 것으로 조사됐다. 특히, 우리나라 성인 역량은 20대 초반에 정점에 이른 후 급격히 감소하는 것으로 나타났다. 고등학교 졸업자의 70% 이상이 대학에 진학하는 학벌중심 사회에서 대학졸업 여부, 출신 대학에 따라 초기 노동시장에서의 위치가 정해지고, 일단 진입한 이후에는 조직 내에서의 내부 경쟁을 통해 성장하기 때문에 일반적으로 통용되는 역랑 개발에 큰 노력을 할 필요가 없는 폐쇄된 우리나라 노동시장의 특성을 반영한 결과다.

OECD 평균에 비해 우리나라 성인들은 직장에서 쓰기 활동을 많이 하지만 문제해결, 직장 내 학습, 협동 활동은 하지 않는 것으로 집계됐다. 특히 협동과 직장 내 학습은 PIAAC 참여국 중 최하위권이다. 우리나라 평생학습 참여율은 OECD 평균보다 7.8%p 낮은 32.4%(2011년 기준)을 반영한 조사 결과이다. OECD에 따르면 스웨덴이 73.4%로 평생학습 참여율이 제일 높다.

쓰기 활동은 많이 하나 문제해결 및 협동 활동은 취약하다는 조사결과는 보고 위주의 상명하복식 우리의 조직문화를 반영한다. 노동시장에서 하는 일에서 요구되는 스킬(skill)과 학력이 일치하는 경우는 50%를 약간 넘었으며, 하는 일에 비해 학력이 과잉인 성인은 27%였다. 학력이 과잉인 조사 대상 중 12%만이 요구되는 이상의 스킬을 보유하고 있었다. PIACC 결과는 학력과잉으로 노동시장의 미스매치(mismatch)가 상대적으로 보다 심각한 우리나라 노동시장의 현실을 반영하고 있다. 다른 국제비교조사인 2006년 CHEERS 조사 결과에 따르면 우리나라의 경우 교육분야(study field)와 업무영역(work area)의 연관성이 76%인데, 조사대상 국가의 평균은 91%이고 스웨덴이나 노르웨이는 100%에 근접한다.

많은 훈련과 교육, 그리고 숙련형성은 학교교육 밖에서 일어나고 있으며, 성인의 학습참여율이 높을 때 연령과 더불어 역량도 쌓이게 되는데, PIAAC 조사결과는 학벌중심의 닫힌 노동시장을 가진 우리나라에서는 그와 같은 기대를 할 수 없는 현실을 잘 반영하고 있다. 능력 중심사회가 조속히 구축돼 역량 수준이 높아진 우리 젊은이들의 역량을 더욱 높이고, 경제활동에 참여하지 않고 있는 높은 역량 보유자들을 노동시장에 끌어들여야 하는 문제가 시급하다.

20대 후반 30대 초반 첫 직장이 생애 경력 좌우하는 기형적 현실

닫히고 분절된 노동시장에서는 대학을 나와 어느 직장에서 출발하느냐가 개인의 경력에 매우 중요하다. 대기업, 공무원, 공공기관 등은 대규모 공채에 의해 필요한 인력을 선발하고, 일단 채용된 인력은 내부노동시장 관리를 통해 육성·활용된다. 근속이나 연령이 중요한 연공급 임금체계하에서 역량이나 성과보다는 근속이나 조직에 대한 충성도에 의해 개개인이 평가되기 때문에 내부 결속력은 강하지만 상명하복의 조직문화가 형성되고 창의성이나 개개인의 역량보다는 집단적 노력이 조직의 성과를 결정한다.

일단 내부 경쟁에서 탈락해 조직에서 퇴출되면 비슷한 처우를 받을 수 있는 다른 조직으로 이동하는 것이 상당히 어렵고, 외부에서 성장·발전한 인력이 중도에 대기업이나 공공기관의 내부 노동시장으로 편입되는 것 또한 거의 불가능하다. 이 때문에 개인이 20대 후반 또는 30대 초반에 결정한 노동시장의 진입이 생애의 경력을 좌우한다. 이는 좋은 직장에 가기 위해 대학을 4년에 졸업하지 않고 그 이상을 다니고, 졸업을 해도 취업 재수, 삼수를 하도록 만드는 이유다.

최근 몇 년간 그 추세가 완화되었지만 우리나라 대학(전문대학교 포함) 진학률은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최고 수준이다. 고등학교 졸업자 10명 중 7명이 대학에 간다. 한국직업능력개발원의 분석에 의하면 10대 대학을 나와야만 특성화 고등학교 졸업자보다 생애임금이 더 높고, 대학을 졸업해도 취업이 어려운 현실이지만 누구나 대학에, 그것도 좋은 대학에 진학하고자 한다. 취업전쟁에서 승리하기 위해 대부분의 대학생들은 스펙(SPEC) 쌓기에 안간힘이다. 아르바이트로 돈을 모아 해외연수를 다녀오고, 영어 시험 점수를 높이기 위해 밤 새워 공부를 하고, 봉사활동도 한다. 그러나 어느 스펙보다 학벌이 채용을 결정하는 데 중요한 기준이 되며, 학벌 이외의 다른 스펙은 보조수단일 뿐이다. 최근 심층 면접, 연수를 통한 채용 등 채용 방법이 다양해지고 있지만 아직 대부분의 기업들이 학벌이 가장 안전하고 효율적인 채용의 기준이라고 생각한다.

단절된 노동시장과 노동자 권익 취약성, 학벌중심 폐쇄적 노동시장구조에서 기인

정규직, 비정규직으로 구분되는 노동시장의 단절이 고착화된 것은 닫힌 노동시장에서 연유한다. 정규직이 비정규직이 되는 것은 어렵지 않으나 비정규직이 정규직으로 상승하는 것은 어렵기 때문에 비정규직의 숫자가 많아지기도 한다. 이처럼 정규직, 비정규직으로 단절된 노동시장을 어떻게 해결하느냐가 심각한 사회 현안이다. 국가는 노동조합 설립과 활동을 법적으로 보장하여 상대적으로 약자인 근로자들이 사용자와 대등하게 집단으로 그들의 근로조건을 결정할 수 있도록 지원해 준다. 그러나 우리나라의 현실을 보면 근로자 중에서 상대적으로 처우가 좋은 대기업이나 공공기관 종사자, 정규직이 노조의 보호를 받고 비정규직의 노조 조직률은 미미하다. 상급노조들은 비정규직의 권리 신장과 보호를 위해 노력하고 있지만, 많은 현장에서는 상당수 정규직 노조원들이 비정규직의 처우 개선을 외면하는 것 또한 현실이다.

한편, 2년 후 60세 정년 연장이 법적으로 강제되겠지만 현재 50대는 고사하고 40대에 직장에서 퇴출되고 있는 현실이 어느 정도 개선될 지는 회의적이다. 연공급 임금체계하에서는 생산성과는 무관하게 급여가 올라가기 때문에 조직은 치열한 시장경쟁에서 살아남기 위해 보상체계의 근본적인 변화가 전제되지 않으면 고령 근로자를 퇴출시키기 위해 가능한 모든 방법을 동원하려고 할 것이다. 글로벌 경쟁시대에서 온정주의에 기대 기여수준보다 높은 보상을 받는 중고령 근로자를 끌어안고 갈 수만은 없다. 이는 학벌 위주의 닫힌 노동시장의 폐해 중의 하나이다.

여성의 사회 진출이 활발해지면서 고학력 여성도 많아지고, 젊은 세대들은 가정생활과 사회생활을 병행하고자 하지만 아직도 많은 여성들이 출산과 함께 일을 그만둔다. 육아 부담에서 어느 정도 벗어난 후 노동시장에 다시 진입할 때, 근속에 의해 평가받는 노동시장에서 경력 단절 여성이 할 수 있는 일은 주로 비정규직 일자리이다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

-

GE 플라스틱스-사빅 코리아의 HR 레전드

2007년, GE 플라스틱스가 사빅(Saudi Basic Industries Corporation, SABIC)에 전격 매각됐다. 당시 GE 플라스틱스 직원들이 느꼈을 충격과 혼란은 대단했다. 세계적인 글로벌기업이 사우디 왕가에서 운영하는 기업에 매각됐다는 소식에 국내 굴지의 대기업은 물론 많은 유명 외국계 기업들로부터 인재영입 경쟁이 치열했었다. 그러한 와중에도 자신이 신입사원으로 입사해 18년간 몸담으며 동고동락 해온 회사를 지키기 위해 더 높은 연봉과 좋은 조건 등 여러 유혹을 뿌리치고 회사를 굳건하게 지켜온 HR Director가 있었다. 바로 박현주 전무이사다. 그녀는 회사 직원들에게 도움이 되고자 동요하는 이들을 다독이고 조직의 안정화를 기하며 GE 플라스틱스가 사빅으로 이행되는 과정을 성공적으로 수행하고, 작년에 국내에 SK와 SABIC이 신규 합작회사까지 설립하여 오늘날 사빅 코리아를 일구어내는데 크게 기여했다.

2016년을 맞아 박현주 전무이사가 GE 플라스틱스-사빅 코리아, 이 한 조직의 여러 가지 도전과 위협이 많은 HR부서에서 근무한 지 올해로 27년이 된다. 평생직장이 사라진 시대에, 특히 여성 커리어우먼으로서 좀처럼 보기 드문 진기록이다. 박현주 사빅 코리아 전무이사에게서 뚝배기 장맛 같은 HRD 비결과 삶의 지혜를 듣는다.

₩3,000

2016-02-01 CHO l 박현주 사빅코리아 전무이사

-

원진 무술감독의 액션 외길인생

무술가들이 훈련할 때 가장 소홀히 하기 쉬운 요소가 기본적인 육체단련이라고 한다. 대부분 육체단련보다는 실전에서 활용할 수 있는 테크닉 향상에 초점을 두고 많은 시간을 쏟기 때문이다. 원진 무술감독은 신체를 단련하기 위해 평소 매일 트레이닝을 한다. 신경과 근육의 강렬한 반응에 대해 미리 준비하며, 개인의 정신 및 육체를 조절할 수 있도록 스스로를 계속 단련시킨다.

그 같은 측면은 HRD와도 맥락이 유사하다. 자신의 역량을 계발하면 조직에서 역할이 강화되고, 업무의 효율성을 높일 수 있듯이 무술로 단련한 신체는 손과 발을 자유자재로 활용하는 데 용이하다. 그렇게 매일같이 단련한 신체로 다양한 액션 장면을 무리 없이 연출하는 원감독. 영화 속에서 화려한 몸짓을 통해 시각적 메시지를 전하는 원감독을 찾아갔다.

₩3,000

2016-02-01 FOCUS | 원진 무술감독

-

NQF 구축을 통한 능력중심사회로의 이행

작년 2015년 1월 초 박근혜 대통령은 신년 기자회견에서 “학벌이나 스펙이 아닌 능력으로 평가받는 사회를 만들기 위해 금년부터 국가직무능력표준(National Competency Standards, NCS)을 기반으로 공공기관부터 변화에 앞장서도록 하겠다”고 말했다. 이에 따라 정부는 2015년 한해동안 130개 공공기관과 NCS 기반 능력중심 채용MOU를 체결하고 2017년 내년부터 전체 공공기관으로 확대해 나갈 예정이다. 또한 NCS 학습모듈개발, 산학일체형 도제학교 운영, 일학습병행제 지원, 글로벌 인재양성 K-Move 사업 등을 통해 정부 국정과제 ‘능력중심사회 만들기’에 집중하고 있다.

₩3,000

2016-02-01 SPECIAL REPORTⅠ

-

Assessment Center의 어제와 오늘, 그리고 내일

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

₩3,000

2016-02-01 SPECIAL REPORTⅡ

-

열정으로 무장한 세계적 HRDer, Sean Conley

지난 1월, 월간 HRD 편집부에 제보 전화가 한 통이 걸려왔다. 이틀에 걸쳐 GE 코리아 과장단과 임원진 교육을 위해 방한한 세계적 HRDer, 션 콘리(Sean Conley) ConleyGlobal 대표를 취재해 달라는 요청이었다. 취재 요청을 한 사람은 평소 월간 HRD 독자로, 미국에서 MBA 과정을 하던 중 션 대표와 친분을 맺은 국내 모 대기업 과장으로, 션 콘리가 교육 차 방한한다는 소식을 듣고 HRD 편집부로 연락을 취했던 것. 그렇게 해서 LA와 부산에서 날아 온 사람들이 한자리에 만나 글로벌 HRDer 인터뷰가 이뤄졌다.

₩3,000

2016-02-01 GLOBAL HRD I Sean Conley

-

[ SPECIAL REPORT, PART 4] 글로벌 수위에서의 HRD 접근 방안

1. HRD 패러다임과 트렌드

2014년도에 ATD(Association for Talent Development)는 HRD전문가를 위한 새로운 역량모델을 발표했다. ATD는 주기적으로 그 시대에 필요한 HRD 전문가의 역할과 역량을 ‘Competency Study’를 통해 규명해 왔다. 이진구 교수가 이를 바탕으로 HRD전문가에게 제언하는 트렌드와 방향을 정리해 본다.

이진구 한국기술교육대학교 교수

한국기술교육대학교 테크노인력개발전문대학원 조교수

KT&G HR혁신팀 인재개발원

삼성카드 인력개발팀

2014 ATD 역량모델, ‘기반 역량’과 ‘전문 영역’ 강조

ATD는 최근 인재개발 전문가 세계에도 많은 변화의 바람이 불고 있다고 주장하면서, 인재개발 전문가로서 현재와 미래에 요구되는 스킬과 지식을 재규명해 본 역량모델을 개발했다고 한다. 특히, 이번 역량모델에서는 디지털, 모바일, 소셜 테크놀로지, 인구구조 변화, 글로벌화, 경제의 흐름 등의 흐름이 반영됐다. 2014 ATD 역량모델은 인재개발 산업 전반에 걸쳐 성공에 필요한 최근의 역량을 규명하며, 인재개발 리더와 전문가들을 위한 역량개발 로드맵을 제시하고, 개인과 조직의 목표달성을 위해 필요한 인재개발 관련 격차인 스킬 갭과 이를 해결할 수 있는 방법들을 제시하고 있다. 상기 역량모델에서는 인재개발 분야에 종사하는 모든 사람에게 필요한 ‘기반 역량(foundational competencies)’들과 인재개발 분야의 세부 역할수행에 필요한 지식과 행동들로 이루어진 ‘전문영역(areas of expertise)’을 강조하고 있다.

The ATD Competency Mode - Training& Develpoment Redefined™ -2015

첫째, 기반 역량(foundational competencies)은 비즈니스 스킬(business skill), 글로벌 마인드(global mindset), 산업 지식(industry knowledge), 상호관계 스킬(interpersonal skills), 개인 스킬(personal skills), 테크놀로지 활용 능력(technology literacy) 등이다.

비즈니스 스킬이란 결과를 만들어내기 위해 전략적인 사고를 하고 요구를 분석하고 해결책을 제시하는 역량이다. 글로벌 마인드는 문화적 차이를 받아들이고 다른 문화를 이해하고 그에 걸맞은 행동을 하는 역량이다. 산업 지식은 산업의 변화와 트렌드를 이해하고 산업 분야와 관련된 지식을 쌓아나가는 역량이다. 상호관계 스킬은 신뢰를 형성하고 효과적으로 커뮤니케이션하면서 네트워킹하는 역량이다. 개인 스킬은 변화에 대한 적응력을 보이면서 셀프 리더십을 기르는 역량이다. 테크놀로지 활용 능력은 테크놀로지의 흐름을 이해하고 효과적으로 활용하는 역량이다.

둘째, 전문 영역(areas of expertise)은 성과향상(performance improvement), 교수설계(instructional design), 훈련전달(training delivery), 학습 테크놀로지(learning technology), 학습결과 평가(evaluating learning impact), 학습프로그램 관리(managing learning program), 통합 인재관리(integrated talent management), 코칭(coaching), 지식경영(knowledge management), 변화관리(change management)의 총 10개로 구성돼 있다.

성과향상은 체제적(systemic) 프로세스를 적용해 인간 수행의 차이를 분석하고 원인에 대한 해결책을 제시하는 전문 영역이다. 교수설계는 다양한 도구들을 활용해 무형식과 형식학습을 설계하고 개발하는 전문 영역이다. 훈련전달은 학습에 효과적으로 몰입할 수 있도록 무형식과 형식학습의 해결책을 전달하는 전문 영역이다. 학습 테크놀로지는 특정 학습 요구를 충족시키기 위해 다양한 학습 테크놀로지를 적용하는 전문 영역이다. 학습결과 평가는 학습 해결책의 영향을 측정하기 위해 학습 관련한 지표와 분석결과를 활용하는 전문 영역이다. 학습 프로그램 관리는 조직의 사람과 관련된 전략을 실행하고 훈련 프로젝트와 활동을 실행하는 데 필요한 리더십을 발휘하는 전문 영역이다. 통합 인재관리는 조직 내 구성원을 개발하는 전략을 통해 조직의 문화, 역량, 능력과 몰입 등을 향상시키는 전문 영역이다. 코칭은 업무 목표를 설정하고 실행에 옮기고 강점을 강화시키는 다른 사람의 역량을 향상시키기 위해 체계적 프로세스를 적용하는 전문 영역이다. 지식경영은 지식공유와 협동을 장려하기 위해 지적자산을 만들고, 공유하고 저장하는 전문 영역이다. 변화관리는 개인, 팀, 조직이 현재 상태에서 바람직한 상태로 변화할 수 있도록 체계적 프로세스를 적용하는 전문 영역이다.

2015 ATD 트렌드

첫째는 많은 사람들이 학습에서 성과로 HRD의 패러다임이 전환되면서 HRD의 방향이 행동변화에 초점을 맞춰야 한다고 말해왔는데, 실제로 이를 실현하고자 하는 사례가 많이 늘어났다.

특히, 몇 년 전부터 ATD에서 꾸준히 인기를 끌어온 과정개발 방법론인 6D 프로세스가 보편화되면서 많은 세션에서 학습목표(learning objectives)가 수행목표(performance objectives) 중심으로 변화하면서 교육과정이 구체적인 행동변화에 초점이 맞춰져 있는 것을 확인할 수 있었다.

또한, 여러 세션에서 교육이 끝난 후 행동변화와 성과를 드라이브하기 위해 다양한 해결책을 활용해야 한다는 점을 강조하면서 실제 사례를 선보이고 있었다. 평가 측면에서도 2년전 새롭게 수정된 커크패트릭(Kirkpatrick)의 4단계 평가모델을 보면 1,2 단계보다는 3, 4단계 평가의 중요성을 강조하고 있는데, 이번에 발표된 세션에서도 동일한 메시지를 던져주고 있는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 과거에는 선언적 의미로 들렸던 방향성이 실질적으로 구현되고 있다는 것이다.

둘째는 무형식 학습(informal learning)과 관련된 학습 도구의 활용이 증가하고 있었다. 특히 테크놀로지를 활용한 도구 사용이 보편화되는 추세이다. 이번 ATD에서 가장 많은 세션이 있었던 트랙은 학습 테크놀로지(learning technologies) 트랙이었다. 교육은 단 한번 실시되는 집합교육 중심의 이벤트가 아닌 프로세스라는 인식이 확산되면서, 일터를 중심으로 학습하고 성과를 창출할 수 있는 학습생태계를 구축하는 추세로 옮아가고 있었다. 학습자에게 현장에서 활용될 수 있는 학습경험을 어떻게 줄 수 있을 것인지를 고민하면서, 다양한 테크놀로지를 활용해 무형식 학습을 지원하고 자기주도적인 학습 또는 팀이나 조직학습 등을 가능하게 하는 방법론이 다양하게 제시됐다.

여기서 우리가 생각해 보아야 할 부분은 우리의 HRD가 글로벌 기업들과 비교할 때 전략에 초점을 맞춰 실행하는 부분과 집합교육의 설계 및 실행 등에서는 큰 차이가 없으나, 테크놀로지를 활용한 교육은 자기주도적 학습문화가 정착돼 있지 않아, 자기주도학습이 실제로는 잘 이루어지지 않고 있는 것으로 보인다. 장기적 측면에서 한국의 HRD가 풀어나가야 할 과제라고 판단된다.

셋째는 과정개발의 방법론이 asile 접근법의 중요성이 강조되면서 SAM(successive approximation methods)과 관련한 방식을 선택하는 과정개발이 늘어나고 있다. 기존의 ADDIE 접근법의 한계를 절감하면서 작년도에 선풍적인 인기를 끌었던 SAM 과정개발 방법론을 실제에서 적용한 사례가 늘었다. 이상을 종합해볼 때 한국 HRD의 방향성은 명확해 진다는 생각이 든다. 우리도 학습의 방향이 행동변화에 목표를 두고 실시돼야 한다. 성과라고 하는 것은 행동의 변화가 수반되지 않으면 창출되기 어려운 것이다.

따라서 HRD 담당자들은 비즈니스 니즈와 연계해 수행목표(performance objectives)를 설정한 후, 이에 따른 행동변화가 일어날 수 있도록 학습 전, 중, 후의 인터벤션을 실행하는 방향으로 HRD 프로그램을 기획하고 실행해야 한다. 이 때 학습 후의 팔로우 업을 위해서는 테크놀로지를 활용한 무형식 학습의 생태계를 구축해야 하며, 평가도 우선적으로는 커크패트릭의 3단계 평가를 중심으로 운영하는 것이 필요하다.

2015 ATD 컨퍼런스에서 가장 인상 깊었던 말은 학습은 이벤트(event)가 아니라 연속되는 프로세스(continuous process)라는 것이다. 행동변화를 염두에 두고 지속적인 학습이 일어날 수 있도록 환경을 조성할 때, 임직원들의 성과와 조직의 성과는 배가 될 수 있을 것이다.

2. 한국 HRD의 방향

이상 작년과 재작년 HRD 트렌드를 살펴보았다. 이를 종합해 볼 때 우리나라 HRD의 방향성과 시사점을 다음과 같이 전망할 수 있다.

첫째, 학습을 설계할 때 비즈니스 환경 변화에 빨리 대응할 수 있는 교수설계 방법을 적용해야 한다. HRD부서는 학습과 관련한 해결책을 제시할 때 과거처럼 정밀하게 니즈를 분석해 과정을 설계하는 패러다임에서 벗어나야 한다. 빠르게 변화하는 환경에 맞추어 간단한 사전분석을 통해 니즈를 파악하고, 빠른 시간 안에 이해관계자들을 참여시켜 과정 시제품을 만들고 운영하면서 개선해 나가는 방식을 취해야 한다.

둘째, 학습 성과를 극대화하기 위해 학습을 설계할 때 다양한 테크놀로지를 전략적으로 활용할 수 있는 방안을 모색해야 한다. 주목할 것은 다양한 테크놀로지를 어떻게 하면 잘 활용할지를 고민해야 한다는 점이다. 스마트 기기의 보급과 더불어 언제 어디서나 학습이 일어날 수 있는 상황에서 테크놀로지를 활용해 학습의 효과를 제고하고 학습 팔로우업을 강화하는 다양한 방법들이 시도돼야 한다.

셋째, 학습 방식에 대한 접근법을 바꾸어 나갈 필요가 있다. 지식과 스킬을 전수하는 전통적인 학습방법에서 벗어나서 링크드인의 사례처럼 어떻게 하면 학습자들에게 실제와 같은 경험을 줄 수 있는 학습을 실시할 수 있는지 고민해 봐야 한다. 사람은 경험을 통해 성장할 수 있다. 따라서 학습이라는 것도 경험을 통해 직간접적으로 체험할 수 있도록 해야 한다. 교육담당자들은 학습 프로그램을 기획할 때, 학습자들에게 가능한 많은 경험을 부여할 수 있도록 고민해야 한다.

넷째, 다양한 성숙도 모델을 개발해 활용해야 한다. 성숙도 모델은 한 분야에서 어느 정도 수준인지를 가늠할 수 있는 가늠자의 역할과 다음 단계로 가기위한 이정표를 제시하는 두 가지 역할을 동시에 수행할 수 있다. 인사 및 교육부서는 한 차원 높은 수준으로 발전하기 위해 리더십, 학습조직, 성과관리 등에 관한 성숙도 모델을 만들고 이를 체계적으로 활용할 필요가 있다. 우리 회사의 특정 분야의 수준이 어느 정도 수준에 와 있는지 명확하게 판단할 수 있을 때, 그 조직은 한 단계 더 성숙해 나갈 수 있을 것이다.

다섯째, 교육의 효과를 지속적으로 측정하고자 노력해야 한다. 교육프로그램의 효과를 입증하는 것은 쉽지 않다. 하지만 많은 기업의 경영자들은 교육이 과연 성과향상에 기여를 하고 있는지에 대해 의문을 가지고 있다. 이러한 의문에 대답하기 위해 HRD부서는 끊임없이 경영성과에 기여하는 교육을 시키고자 노력해야 하고, 이를 통해 창출한 성과를 누구나가 납득할 수 있는 방식으로 보여주어야 할 것이다. 구체적인 수치를 보여주기가 어렵다면 교육프로그램을 통해 창출한 금전적 이익 외의 부가적인 이익들을 발굴해 경영진 및 조직구성원들에게 공유해야 한다.

3. 성찰적 접근 HRD

옛말에 교사(敎師)와 목사(牧師)처럼 스승 사(師)자가 붙는 직업은 하늘이 내린 직업이며, 그 가르치는 일은 하느님을 대신하는 일이라 했다. 그만큼 교육의 역할이 중요하다는 의미이며 가벼이 함부로 다루어 질 수 있는 것이 아니라 하늘의 소명으로 정성을 다해야 한다는 뜻일 것이다.

테크놀로지와 네트워크의 발달로 교육방식과 학습방법이 급속하게 변화를 거듭하여도 학습의 목적은 궁극적으로 변하지 않고 오히려 인간성 회복이 더욱 강조되는 것은 일과 삶의 성과가 그 사람의 가치관과 인성이 좌우한다는 사실이다. 여기에 교육자의 사명이 예나 지금이나 변함이 없는 이치이며, 앞으로도 영원히 존재해야 하는 이유이다. 그것은 사람다움을 가르치고 사람의 본성을 찾아주고 유지시키는 일이기에 무엇보다 우선한 가치가 있다.

2015년 국내 교육의 화두는 단연 ‘인성(人性)’이다. 정부는 2014년 7월 21일부터 인성교육진흥법을 시행했다. 인성교육을 공교육제도 안에 포함하도록 법제화된 세계 최초의 입법 사례다. 이는 지난 2014년 12월 29일 여·야가 공동 발의한 인성교육진흥법이 국회에서 199명 만장일치로 통과된 사안이다. 지난 2015년 1월 27일에는 국회·정부·기업이 인성교육 확산을 위해 손을 맞잡았다. 그날 대한상공회의소·전국경제인연합회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국경영자총협회 등 경제 5개 단체와 함께 국회인성교육실천포럼과 교육부·문화체육관광부는 인성교육 실현과 인문정신문화 진흥을 위한 업무협약(이하 MOU)을 체결했다.

조영달 서울대학교 교수는 MOU체결 이후 이어진 학술행사 기조발제 중 “한국 사회의 기업 경쟁력은 바른 인성”이라며 “기업은 직장에서 학교의 인성교육과 연계해 시민의식을 키우는 데 앞장서야 한다”고 말했다.

삼성전자 출신 인사전문가 이근면 인사혁신처장은 “기업에서는 인성중심으로 면접한 지 오래됐다. 삼성에서 도덕적 가치를 부르짖은 것이 벌써 20년이 넘었다.”라고 말했다. 2015년, HRD담당자는 이와 같은 사회적 흐름에 따라 가치교육을 시행하는 등 위기의 인성 회복 HRD에 관해 고민했다. 성의(誠意)와 정심(正心)을 지닌 인재를 필요로 하는 시대적 흐름에 발맞춘 것이다.

인성회복을 위한 HRD 분야의 움직임

국내 기업의 HRD부서와 HRD담당자 또한 이러한 사회적 흐름을 감지하고, 아니 어쩌면 이러한 일이 있기 훨씬 전부터 인성을 갖춘 인재를 양성하기 위해 노력했다. 가치관교육과 연계된 기업의 인성교육은 기업 마다 인성에 관한 정의가 달랐고, 각 기업마다 이는 핵심가치로 떠올랐다. 조직구성원으로서의 인성, 조직 모두에게 필요한 핵심가치, 공통역량 등으로 기업에서 원하는 인성이 연결된 것이다.

NH농협은행은 신규직원의 선비정신 수련을 통한 참인성 함양을 위해 지난 2015년 1월 10일부터 11일까지 경북 안동시 도산면 백운로에 있는 선비문화수련원을 찾아가 ‘선비문화수련’을 시행했다. 이는 신사도 정신이 있는 영국, 프론티어 정신이 있는 미국, 무사도 정신이 있는 일본과 같이 우리나라에도 우리의 정신문화를 선도하고 지탱해온 자랑스러운 정신적 가치인 ‘선비정신’의 참 가치를 되짚고 조직 차원에서의 정도와 윤리경영을 위해 실행된 인성교육이다.

또한, 무인 보안서비스 세콤(SECOM)으로 유명한 에스원은 고객의 생명과 재산을 지키는 보안 근무자의 도덕성이 중요하므로 언제, 어떤 상황에서든지 올바르게 판단하고 행동하도록 에스원 ‘USIM프로그램’을 통해 HRD의 역할을 수행했다. USIM프로그램은 구체적으로 핵심 DNA로서의 자기 실천의지를 다져가는 과정과, 악습(惡習)으로부터 벗어나는 탈학습과 재학습을 통한 행동변화, ‘에스원다움’에 관한 정립으로 전 임직원 공유가치화를 진행했다.

이어 포스코는 인성과 리더십 함양교육의 ‘신입사원 도입교육’을 실시했다. 포스코는 한 현장 부서 인력의 86%가 40대, 14%가 20~30대 직원으로 구성돼 있는 것을 감안해 신세대 조직 내 성장의식과 직무 몰입도를 제고하고 올바른 행동을 체화하도록 하기 위해 인성교육을 개발했다. 포스코그룹 신입사원교육에서 가치관 교육의 강점은 교육 진행 중 준수해야할 Ground Rule을 교육생이 자발적으로 설정해 준수하는 과정에서 참마음 구성항목을 실천하고 체화하도록 했다.

가치관의 +/- 방향성

오늘의 모습과 현상은 어제의 생각과 선택과 행동의 결과이다. 날로 늘어가는 범죄와 사회적 양극화, 각종 사회 문제와 같은 국가적 난제들은 하루아침에 일어난 현상이 아니라 지난날의 HRD와 성인교육의 잘못된 결과다. HRD와 성인교육 대상은 회사 조직원이기 이전에 가정을 이끄는 가장이자 국가와 사회의 구성원이다. 그러나 HRD 교육은 지금까지 기업현장과 연수원에서 스킬과 지식중심의 교육훈련으로 편중된 경향이 농후하다. 손끝의 잔재주에 지나지 않는 지식과 스킬만으로는 직장과 가정, 사회에서 바람직한 리더 역할을 담당하는 인물로 성장시킬 수 없다. 그러므로 이제는 바람직한 가치관 형성과 이에 따른 성찰교육이 이어져야 하며 인간 존엄성 개발을 우선하는 기업교육과 HRD 활동이 되어야 한다.

HRD를 인본주의적 관점에서 논한다면 인간 본성 중심의 개발이라 할 수 있다. 여기서 인성(人性)은 사람이 부모로부터 물려받은 생물학적 요소와 지속적인 생활환경, 학습경험 등으로 인해 형성된 가치관으로, 모든 행동의 근원이며 사물을 판단하는 잣대가 된다.

그 본성에 해당하는 선(善)과 공동체 의식은 누구나 가지고 있는 요소라 볼 수 있다. 일의 성과를 예측하는 공식은 가치관x능력x열정으로, 이 세 가지 요소들은 서로가 영향을 미치는 곱샘 관계로, 능력과 열정은 성과의 높고 낮음의 결과를 가져 오지만 가치관이 잘못되면 마이너스 결과를 초래할 수도 있다. 그러므로 가치관이라는 것은 모든 사람들의 행위 결과를 결정하는 방향으로 인간 본성에 해당하는 부분이다.

HRD 활동에서 인간본성 회복에 해당하는 가치관 정립 교육은 매우 중요하며, 계층별 교육이란 바로 가치관을 정립시키는 교육훈련이다. 따라서 기업 교육에는 계층교육(Level up Training) 선행 원칙이 있다. 신입사원에서부터 경영층에 이르기까지 각 계층과 승진 대상자에게 해당 계층에 필요한 가치관을 확립시켜주고, 자세의 흐트러짐을 바로 잡아주는데 그 목적이 있다. 그러므로 기업교육에서 직능교육이나 과제교육보다 우선적으로 자세와 태도를 바로잡는 계층별 교육이 선행되어야 한다.

성인교육과 HRD현장에서 바람직한 가치관(인생관·직업관·역사관·민족관·국가관) 형성과 변화를 위한 교육은 기존의 지식을 전달하는 형태의 일방적 교육보다 자기주도적 성찰학습 방법으로 접근해야 변화를 꾀할 수 있다. 성찰은 그 동안의 경험과 학습한 것을 체계화하고 폐기학습(Unlearning)하는 것으로서 성인학습에서는 배우고 익힌 것을 성찰을 통해서 통찰하고 행동변화에 대한 동기유발로 실천하게 하는 가장 훌륭한 교육방법이다.

성찰적 접근 HRD

성인학습자는 특정지식에 대하여 자신이 이미 알고 있거나, 아예 모르고 있어도 사실 관심이 없으며, 오직 자신의 과제나 관심사에만 주목하게 되는 학습 특성을 가지고 있다. 지금까지의 기업교육 현장에서 지식과 기술 습득의 일방적인 강의식 형태의 교육훈련과 연수과정의 성과가 높지 않았던 이유가 여기에 있다.

사람들은 자신의 행동이나 습관 등 어떤 모습의 본질적인 근원을 깨닫는 순간, 행동을 돌이키거나 변화하는데 이 작용이 성찰학습을 통한 통찰의 결과다. 통찰은 전두엽에서 메타인지가 작동하여 뇌에서 알파파 이완상태가 되어 안정과 집중, 창의성이 높아진 상태에서 이루어지는데, 명상파라고도 하는 알파파는 명상을 통해 몸과 마음의 조화가 이루어져 의식이 높을 때 발생하게 된다. 따라서 성찰학습이 제대로 될 경우 행동의 변화가 일어난다.

그러므로 성인학습 방법 중 가장 강력한 도구는 성찰학습이다. 성찰을 통해서 통찰이 일어나고 행동변화에 대한 동기유발이 되기 때문이다. 성찰은 그 동안의 경험과 학습한 것을 체계화하고 폐기학습(Unlearning)함으로써 성인학습에서는 배우고 익힌 것을 행동으로 실천하게 하는 가장 훌륭한 교육방법이다.

성찰지능이 높은 사람들이 여러 장르에서 많이 성공한다고 하는데 그것은 특히 명상 등을 통해서 자신의 내면을 성찰하여 자존감이 높기 때문이다. 애플의 창시자 스티브 잡스가 “나는 평소에 혼자서 조용히 시간을 보냈다. 내게 필요한 것이라곤 한 잔의 차와 조명, 그리고 음악뿐이었다.”라고 말했듯, 명상을 통한 성찰은 학습의 핵심역량이고 행동변화를 일으키는 통찰의 근원이다.

성찰은 예로부터 종교기관에서 영성(Spirituality)을 찾는 훈련방법이나, 혹은 선각자나 지도자들이 깨달음과 커다란 변신을 위한 수련방법 등으로 많이 이루어져 왔으나, 이제는 성인교육, 특히 기업의 HRD 현장에서 성찰학습 방법이 크게 대두되고 있다. 성찰학습으로는 기존의 토론식 학습, 사례연구식 학습, 롤플레잉 학습, 시뮬레이션 학습과 더불어 명상을 통한 학습이 있는데, 최근 명상 중심의 성찰학습이 부상하고 있다. 그 이유는 ‘내가 누구인지? 내가 왜 이 일을 해야 하는지?’에 대한 근원적 물음을 통해 명확한 깨달음이 내면으로부터 일어나기 때문이다.

그동안 몰라서 못하는 것이 아니라 알면서도 동기부족으로 실천하지 못했던 가르치는 교육에서 벗어나, 스스로 성찰을 통해 왜 변해야 하는지, 어떻게 변해야 하는지, 현장에서 배우고 경험한 지식들을 성찰을 통해 체계화시키고 각성하여 행동으로 실천하게 하여야 한다. 이것이 성인교육의 원칙이며 성찰적 HRD이다.

₩3,000

2016-01-08 관리자

[ SPECIAL REPORT, PART 4] 글로벌 수위에서의 HRD 접근 방안

1. HRD 패러다임과 트렌드

2014년도에 ATD(Association for Talent Development)는 HRD전문가를 위한 새로운 역량모델을 발표했다. ATD는 주기적으로 그 시대에 필요한 HRD 전문가의 역할과 역량을 ‘Competency Study’를 통해 규명해 왔다. 이진구 교수가 이를 바탕으로 HRD전문가에게 제언하는 트렌드와 방향을 정리해 본다.

이진구 한국기술교육대학교 교수

한국기술교육대학교 테크노인력개발전문대학원 조교수

KT&G HR혁신팀 인재개발원

삼성카드 인력개발팀

2014 ATD 역량모델, ‘기반 역량’과 ‘전문 영역’ 강조

ATD는 최근 인재개발 전문가 세계에도 많은 변화의 바람이 불고 있다고 주장하면서, 인재개발 전문가로서 현재와 미래에 요구되는 스킬과 지식을 재규명해 본 역량모델을 개발했다고 한다. 특히, 이번 역량모델에서는 디지털, 모바일, 소셜 테크놀로지, 인구구조 변화, 글로벌화, 경제의 흐름 등의 흐름이 반영됐다. 2014 ATD 역량모델은 인재개발 산업 전반에 걸쳐 성공에 필요한 최근의 역량을 규명하며, 인재개발 리더와 전문가들을 위한 역량개발 로드맵을 제시하고, 개인과 조직의 목표달성을 위해 필요한 인재개발 관련 격차인 스킬 갭과 이를 해결할 수 있는 방법들을 제시하고 있다. 상기 역량모델에서는 인재개발 분야에 종사하는 모든 사람에게 필요한 ‘기반 역량(foundational competencies)’들과 인재개발 분야의 세부 역할수행에 필요한 지식과 행동들로 이루어진 ‘전문영역(areas of expertise)’을 강조하고 있다.

The ATD Competency Mode - Training& Develpoment Redefined™ -2015

첫째, 기반 역량(foundational competencies)은 비즈니스 스킬(business skill), 글로벌 마인드(global mindset), 산업 지식(industry knowledge), 상호관계 스킬(interpersonal skills), 개인 스킬(personal skills), 테크놀로지 활용 능력(technology literacy) 등이다.

비즈니스 스킬이란 결과를 만들어내기 위해 전략적인 사고를 하고 요구를 분석하고 해결책을 제시하는 역량이다. 글로벌 마인드는 문화적 차이를 받아들이고 다른 문화를 이해하고 그에 걸맞은 행동을 하는 역량이다. 산업 지식은 산업의 변화와 트렌드를 이해하고 산업 분야와 관련된 지식을 쌓아나가는 역량이다. 상호관계 스킬은 신뢰를 형성하고 효과적으로 커뮤니케이션하면서 네트워킹하는 역량이다. 개인 스킬은 변화에 대한 적응력을 보이면서 셀프 리더십을 기르는 역량이다. 테크놀로지 활용 능력은 테크놀로지의 흐름을 이해하고 효과적으로 활용하는 역량이다.

둘째, 전문 영역(areas of expertise)은 성과향상(performance improvement), 교수설계(instructional design), 훈련전달(training delivery), 학습 테크놀로지(learning technology), 학습결과 평가(evaluating learning impact), 학습프로그램 관리(managing learning program), 통합 인재관리(integrated talent management), 코칭(coaching), 지식경영(knowledge management), 변화관리(change management)의 총 10개로 구성돼 있다.

성과향상은 체제적(systemic) 프로세스를 적용해 인간 수행의 차이를 분석하고 원인에 대한 해결책을 제시하는 전문 영역이다. 교수설계는 다양한 도구들을 활용해 무형식과 형식학습을 설계하고 개발하는 전문 영역이다. 훈련전달은 학습에 효과적으로 몰입할 수 있도록 무형식과 형식학습의 해결책을 전달하는 전문 영역이다. 학습 테크놀로지는 특정 학습 요구를 충족시키기 위해 다양한 학습 테크놀로지를 적용하는 전문 영역이다. 학습결과 평가는 학습 해결책의 영향을 측정하기 위해 학습 관련한 지표와 분석결과를 활용하는 전문 영역이다. 학습 프로그램 관리는 조직의 사람과 관련된 전략을 실행하고 훈련 프로젝트와 활동을 실행하는 데 필요한 리더십을 발휘하는 전문 영역이다. 통합 인재관리는 조직 내 구성원을 개발하는 전략을 통해 조직의 문화, 역량, 능력과 몰입 등을 향상시키는 전문 영역이다. 코칭은 업무 목표를 설정하고 실행에 옮기고 강점을 강화시키는 다른 사람의 역량을 향상시키기 위해 체계적 프로세스를 적용하는 전문 영역이다. 지식경영은 지식공유와 협동을 장려하기 위해 지적자산을 만들고, 공유하고 저장하는 전문 영역이다. 변화관리는 개인, 팀, 조직이 현재 상태에서 바람직한 상태로 변화할 수 있도록 체계적 프로세스를 적용하는 전문 영역이다.

2015 ATD 트렌드

첫째는 많은 사람들이 학습에서 성과로 HRD의 패러다임이 전환되면서 HRD의 방향이 행동변화에 초점을 맞춰야 한다고 말해왔는데, 실제로 이를 실현하고자 하는 사례가 많이 늘어났다.

특히, 몇 년 전부터 ATD에서 꾸준히 인기를 끌어온 과정개발 방법론인 6D 프로세스가 보편화되면서 많은 세션에서 학습목표(learning objectives)가 수행목표(performance objectives) 중심으로 변화하면서 교육과정이 구체적인 행동변화에 초점이 맞춰져 있는 것을 확인할 수 있었다.

또한, 여러 세션에서 교육이 끝난 후 행동변화와 성과를 드라이브하기 위해 다양한 해결책을 활용해야 한다는 점을 강조하면서 실제 사례를 선보이고 있었다. 평가 측면에서도 2년전 새롭게 수정된 커크패트릭(Kirkpatrick)의 4단계 평가모델을 보면 1,2 단계보다는 3, 4단계 평가의 중요성을 강조하고 있는데, 이번에 발표된 세션에서도 동일한 메시지를 던져주고 있는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 과거에는 선언적 의미로 들렸던 방향성이 실질적으로 구현되고 있다는 것이다.

둘째는 무형식 학습(informal learning)과 관련된 학습 도구의 활용이 증가하고 있었다. 특히 테크놀로지를 활용한 도구 사용이 보편화되는 추세이다. 이번 ATD에서 가장 많은 세션이 있었던 트랙은 학습 테크놀로지(learning technologies) 트랙이었다. 교육은 단 한번 실시되는 집합교육 중심의 이벤트가 아닌 프로세스라는 인식이 확산되면서, 일터를 중심으로 학습하고 성과를 창출할 수 있는 학습생태계를 구축하는 추세로 옮아가고 있었다. 학습자에게 현장에서 활용될 수 있는 학습경험을 어떻게 줄 수 있을 것인지를 고민하면서, 다양한 테크놀로지를 활용해 무형식 학습을 지원하고 자기주도적인 학습 또는 팀이나 조직학습 등을 가능하게 하는 방법론이 다양하게 제시됐다.

여기서 우리가 생각해 보아야 할 부분은 우리의 HRD가 글로벌 기업들과 비교할 때 전략에 초점을 맞춰 실행하는 부분과 집합교육의 설계 및 실행 등에서는 큰 차이가 없으나, 테크놀로지를 활용한 교육은 자기주도적 학습문화가 정착돼 있지 않아, 자기주도학습이 실제로는 잘 이루어지지 않고 있는 것으로 보인다. 장기적 측면에서 한국의 HRD가 풀어나가야 할 과제라고 판단된다.

셋째는 과정개발의 방법론이 asile 접근법의 중요성이 강조되면서 SAM(successive approximation methods)과 관련한 방식을 선택하는 과정개발이 늘어나고 있다. 기존의 ADDIE 접근법의 한계를 절감하면서 작년도에 선풍적인 인기를 끌었던 SAM 과정개발 방법론을 실제에서 적용한 사례가 늘었다. 이상을 종합해볼 때 한국 HRD의 방향성은 명확해 진다는 생각이 든다. 우리도 학습의 방향이 행동변화에 목표를 두고 실시돼야 한다. 성과라고 하는 것은 행동의 변화가 수반되지 않으면 창출되기 어려운 것이다.

따라서 HRD 담당자들은 비즈니스 니즈와 연계해 수행목표(performance objectives)를 설정한 후, 이에 따른 행동변화가 일어날 수 있도록 학습 전, 중, 후의 인터벤션을 실행하는 방향으로 HRD 프로그램을 기획하고 실행해야 한다. 이 때 학습 후의 팔로우 업을 위해서는 테크놀로지를 활용한 무형식 학습의 생태계를 구축해야 하며, 평가도 우선적으로는 커크패트릭의 3단계 평가를 중심으로 운영하는 것이 필요하다.

2015 ATD 컨퍼런스에서 가장 인상 깊었던 말은 학습은 이벤트(event)가 아니라 연속되는 프로세스(continuous process)라는 것이다. 행동변화를 염두에 두고 지속적인 학습이 일어날 수 있도록 환경을 조성할 때, 임직원들의 성과와 조직의 성과는 배가 될 수 있을 것이다.

2. 한국 HRD의 방향

이상 작년과 재작년 HRD 트렌드를 살펴보았다. 이를 종합해 볼 때 우리나라 HRD의 방향성과 시사점을 다음과 같이 전망할 수 있다.

첫째, 학습을 설계할 때 비즈니스 환경 변화에 빨리 대응할 수 있는 교수설계 방법을 적용해야 한다. HRD부서는 학습과 관련한 해결책을 제시할 때 과거처럼 정밀하게 니즈를 분석해 과정을 설계하는 패러다임에서 벗어나야 한다. 빠르게 변화하는 환경에 맞추어 간단한 사전분석을 통해 니즈를 파악하고, 빠른 시간 안에 이해관계자들을 참여시켜 과정 시제품을 만들고 운영하면서 개선해 나가는 방식을 취해야 한다.

둘째, 학습 성과를 극대화하기 위해 학습을 설계할 때 다양한 테크놀로지를 전략적으로 활용할 수 있는 방안을 모색해야 한다. 주목할 것은 다양한 테크놀로지를 어떻게 하면 잘 활용할지를 고민해야 한다는 점이다. 스마트 기기의 보급과 더불어 언제 어디서나 학습이 일어날 수 있는 상황에서 테크놀로지를 활용해 학습의 효과를 제고하고 학습 팔로우업을 강화하는 다양한 방법들이 시도돼야 한다.

셋째, 학습 방식에 대한 접근법을 바꾸어 나갈 필요가 있다. 지식과 스킬을 전수하는 전통적인 학습방법에서 벗어나서 링크드인의 사례처럼 어떻게 하면 학습자들에게 실제와 같은 경험을 줄 수 있는 학습을 실시할 수 있는지 고민해 봐야 한다. 사람은 경험을 통해 성장할 수 있다. 따라서 학습이라는 것도 경험을 통해 직간접적으로 체험할 수 있도록 해야 한다. 교육담당자들은 학습 프로그램을 기획할 때, 학습자들에게 가능한 많은 경험을 부여할 수 있도록 고민해야 한다.

넷째, 다양한 성숙도 모델을 개발해 활용해야 한다. 성숙도 모델은 한 분야에서 어느 정도 수준인지를 가늠할 수 있는 가늠자의 역할과 다음 단계로 가기위한 이정표를 제시하는 두 가지 역할을 동시에 수행할 수 있다. 인사 및 교육부서는 한 차원 높은 수준으로 발전하기 위해 리더십, 학습조직, 성과관리 등에 관한 성숙도 모델을 만들고 이를 체계적으로 활용할 필요가 있다. 우리 회사의 특정 분야의 수준이 어느 정도 수준에 와 있는지 명확하게 판단할 수 있을 때, 그 조직은 한 단계 더 성숙해 나갈 수 있을 것이다.

다섯째, 교육의 효과를 지속적으로 측정하고자 노력해야 한다. 교육프로그램의 효과를 입증하는 것은 쉽지 않다. 하지만 많은 기업의 경영자들은 교육이 과연 성과향상에 기여를 하고 있는지에 대해 의문을 가지고 있다. 이러한 의문에 대답하기 위해 HRD부서는 끊임없이 경영성과에 기여하는 교육을 시키고자 노력해야 하고, 이를 통해 창출한 성과를 누구나가 납득할 수 있는 방식으로 보여주어야 할 것이다. 구체적인 수치를 보여주기가 어렵다면 교육프로그램을 통해 창출한 금전적 이익 외의 부가적인 이익들을 발굴해 경영진 및 조직구성원들에게 공유해야 한다.

3. 성찰적 접근 HRD

옛말에 교사(敎師)와 목사(牧師)처럼 스승 사(師)자가 붙는 직업은 하늘이 내린 직업이며, 그 가르치는 일은 하느님을 대신하는 일이라 했다. 그만큼 교육의 역할이 중요하다는 의미이며 가벼이 함부로 다루어 질 수 있는 것이 아니라 하늘의 소명으로 정성을 다해야 한다는 뜻일 것이다.

테크놀로지와 네트워크의 발달로 교육방식과 학습방법이 급속하게 변화를 거듭하여도 학습의 목적은 궁극적으로 변하지 않고 오히려 인간성 회복이 더욱 강조되는 것은 일과 삶의 성과가 그 사람의 가치관과 인성이 좌우한다는 사실이다. 여기에 교육자의 사명이 예나 지금이나 변함이 없는 이치이며, 앞으로도 영원히 존재해야 하는 이유이다. 그것은 사람다움을 가르치고 사람의 본성을 찾아주고 유지시키는 일이기에 무엇보다 우선한 가치가 있다.

2015년 국내 교육의 화두는 단연 ‘인성(人性)’이다. 정부는 2014년 7월 21일부터 인성교육진흥법을 시행했다. 인성교육을 공교육제도 안에 포함하도록 법제화된 세계 최초의 입법 사례다. 이는 지난 2014년 12월 29일 여·야가 공동 발의한 인성교육진흥법이 국회에서 199명 만장일치로 통과된 사안이다. 지난 2015년 1월 27일에는 국회·정부·기업이 인성교육 확산을 위해 손을 맞잡았다. 그날 대한상공회의소·전국경제인연합회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국경영자총협회 등 경제 5개 단체와 함께 국회인성교육실천포럼과 교육부·문화체육관광부는 인성교육 실현과 인문정신문화 진흥을 위한 업무협약(이하 MOU)을 체결했다.

조영달 서울대학교 교수는 MOU체결 이후 이어진 학술행사 기조발제 중 “한국 사회의 기업 경쟁력은 바른 인성”이라며 “기업은 직장에서 학교의 인성교육과 연계해 시민의식을 키우는 데 앞장서야 한다”고 말했다.

삼성전자 출신 인사전문가 이근면 인사혁신처장은 “기업에서는 인성중심으로 면접한 지 오래됐다. 삼성에서 도덕적 가치를 부르짖은 것이 벌써 20년이 넘었다.”라고 말했다. 2015년, HRD담당자는 이와 같은 사회적 흐름에 따라 가치교육을 시행하는 등 위기의 인성 회복 HRD에 관해 고민했다. 성의(誠意)와 정심(正心)을 지닌 인재를 필요로 하는 시대적 흐름에 발맞춘 것이다.

인성회복을 위한 HRD 분야의 움직임

국내 기업의 HRD부서와 HRD담당자 또한 이러한 사회적 흐름을 감지하고, 아니 어쩌면 이러한 일이 있기 훨씬 전부터 인성을 갖춘 인재를 양성하기 위해 노력했다. 가치관교육과 연계된 기업의 인성교육은 기업 마다 인성에 관한 정의가 달랐고, 각 기업마다 이는 핵심가치로 떠올랐다. 조직구성원으로서의 인성, 조직 모두에게 필요한 핵심가치, 공통역량 등으로 기업에서 원하는 인성이 연결된 것이다.

NH농협은행은 신규직원의 선비정신 수련을 통한 참인성 함양을 위해 지난 2015년 1월 10일부터 11일까지 경북 안동시 도산면 백운로에 있는 선비문화수련원을 찾아가 ‘선비문화수련’을 시행했다. 이는 신사도 정신이 있는 영국, 프론티어 정신이 있는 미국, 무사도 정신이 있는 일본과 같이 우리나라에도 우리의 정신문화를 선도하고 지탱해온 자랑스러운 정신적 가치인 ‘선비정신’의 참 가치를 되짚고 조직 차원에서의 정도와 윤리경영을 위해 실행된 인성교육이다.

또한, 무인 보안서비스 세콤(SECOM)으로 유명한 에스원은 고객의 생명과 재산을 지키는 보안 근무자의 도덕성이 중요하므로 언제, 어떤 상황에서든지 올바르게 판단하고 행동하도록 에스원 ‘USIM프로그램’을 통해 HRD의 역할을 수행했다. USIM프로그램은 구체적으로 핵심 DNA로서의 자기 실천의지를 다져가는 과정과, 악습(惡習)으로부터 벗어나는 탈학습과 재학습을 통한 행동변화, ‘에스원다움’에 관한 정립으로 전 임직원 공유가치화를 진행했다.

이어 포스코는 인성과 리더십 함양교육의 ‘신입사원 도입교육’을 실시했다. 포스코는 한 현장 부서 인력의 86%가 40대, 14%가 20~30대 직원으로 구성돼 있는 것을 감안해 신세대 조직 내 성장의식과 직무 몰입도를 제고하고 올바른 행동을 체화하도록 하기 위해 인성교육을 개발했다. 포스코그룹 신입사원교육에서 가치관 교육의 강점은 교육 진행 중 준수해야할 Ground Rule을 교육생이 자발적으로 설정해 준수하는 과정에서 참마음 구성항목을 실천하고 체화하도록 했다.

가치관의 +/- 방향성

오늘의 모습과 현상은 어제의 생각과 선택과 행동의 결과이다. 날로 늘어가는 범죄와 사회적 양극화, 각종 사회 문제와 같은 국가적 난제들은 하루아침에 일어난 현상이 아니라 지난날의 HRD와 성인교육의 잘못된 결과다. HRD와 성인교육 대상은 회사 조직원이기 이전에 가정을 이끄는 가장이자 국가와 사회의 구성원이다. 그러나 HRD 교육은 지금까지 기업현장과 연수원에서 스킬과 지식중심의 교육훈련으로 편중된 경향이 농후하다. 손끝의 잔재주에 지나지 않는 지식과 스킬만으로는 직장과 가정, 사회에서 바람직한 리더 역할을 담당하는 인물로 성장시킬 수 없다. 그러므로 이제는 바람직한 가치관 형성과 이에 따른 성찰교육이 이어져야 하며 인간 존엄성 개발을 우선하는 기업교육과 HRD 활동이 되어야 한다.

HRD를 인본주의적 관점에서 논한다면 인간 본성 중심의 개발이라 할 수 있다. 여기서 인성(人性)은 사람이 부모로부터 물려받은 생물학적 요소와 지속적인 생활환경, 학습경험 등으로 인해 형성된 가치관으로, 모든 행동의 근원이며 사물을 판단하는 잣대가 된다.

그 본성에 해당하는 선(善)과 공동체 의식은 누구나 가지고 있는 요소라 볼 수 있다. 일의 성과를 예측하는 공식은 가치관x능력x열정으로, 이 세 가지 요소들은 서로가 영향을 미치는 곱샘 관계로, 능력과 열정은 성과의 높고 낮음의 결과를 가져 오지만 가치관이 잘못되면 마이너스 결과를 초래할 수도 있다. 그러므로 가치관이라는 것은 모든 사람들의 행위 결과를 결정하는 방향으로 인간 본성에 해당하는 부분이다.

HRD 활동에서 인간본성 회복에 해당하는 가치관 정립 교육은 매우 중요하며, 계층별 교육이란 바로 가치관을 정립시키는 교육훈련이다. 따라서 기업 교육에는 계층교육(Level up Training) 선행 원칙이 있다. 신입사원에서부터 경영층에 이르기까지 각 계층과 승진 대상자에게 해당 계층에 필요한 가치관을 확립시켜주고, 자세의 흐트러짐을 바로 잡아주는데 그 목적이 있다. 그러므로 기업교육에서 직능교육이나 과제교육보다 우선적으로 자세와 태도를 바로잡는 계층별 교육이 선행되어야 한다.

성인교육과 HRD현장에서 바람직한 가치관(인생관·직업관·역사관·민족관·국가관) 형성과 변화를 위한 교육은 기존의 지식을 전달하는 형태의 일방적 교육보다 자기주도적 성찰학습 방법으로 접근해야 변화를 꾀할 수 있다. 성찰은 그 동안의 경험과 학습한 것을 체계화하고 폐기학습(Unlearning)하는 것으로서 성인학습에서는 배우고 익힌 것을 성찰을 통해서 통찰하고 행동변화에 대한 동기유발로 실천하게 하는 가장 훌륭한 교육방법이다.

성찰적 접근 HRD

성인학습자는 특정지식에 대하여 자신이 이미 알고 있거나, 아예 모르고 있어도 사실 관심이 없으며, 오직 자신의 과제나 관심사에만 주목하게 되는 학습 특성을 가지고 있다. 지금까지의 기업교육 현장에서 지식과 기술 습득의 일방적인 강의식 형태의 교육훈련과 연수과정의 성과가 높지 않았던 이유가 여기에 있다.

사람들은 자신의 행동이나 습관 등 어떤 모습의 본질적인 근원을 깨닫는 순간, 행동을 돌이키거나 변화하는데 이 작용이 성찰학습을 통한 통찰의 결과다. 통찰은 전두엽에서 메타인지가 작동하여 뇌에서 알파파 이완상태가 되어 안정과 집중, 창의성이 높아진 상태에서 이루어지는데, 명상파라고도 하는 알파파는 명상을 통해 몸과 마음의 조화가 이루어져 의식이 높을 때 발생하게 된다. 따라서 성찰학습이 제대로 될 경우 행동의 변화가 일어난다.

그러므로 성인학습 방법 중 가장 강력한 도구는 성찰학습이다. 성찰을 통해서 통찰이 일어나고 행동변화에 대한 동기유발이 되기 때문이다. 성찰은 그 동안의 경험과 학습한 것을 체계화하고 폐기학습(Unlearning)함으로써 성인학습에서는 배우고 익힌 것을 행동으로 실천하게 하는 가장 훌륭한 교육방법이다.

성찰지능이 높은 사람들이 여러 장르에서 많이 성공한다고 하는데 그것은 특히 명상 등을 통해서 자신의 내면을 성찰하여 자존감이 높기 때문이다. 애플의 창시자 스티브 잡스가 “나는 평소에 혼자서 조용히 시간을 보냈다. 내게 필요한 것이라곤 한 잔의 차와 조명, 그리고 음악뿐이었다.”라고 말했듯, 명상을 통한 성찰은 학습의 핵심역량이고 행동변화를 일으키는 통찰의 근원이다.

성찰은 예로부터 종교기관에서 영성(Spirituality)을 찾는 훈련방법이나, 혹은 선각자나 지도자들이 깨달음과 커다란 변신을 위한 수련방법 등으로 많이 이루어져 왔으나, 이제는 성인교육, 특히 기업의 HRD 현장에서 성찰학습 방법이 크게 대두되고 있다. 성찰학습으로는 기존의 토론식 학습, 사례연구식 학습, 롤플레잉 학습, 시뮬레이션 학습과 더불어 명상을 통한 학습이 있는데, 최근 명상 중심의 성찰학습이 부상하고 있다. 그 이유는 ‘내가 누구인지? 내가 왜 이 일을 해야 하는지?’에 대한 근원적 물음을 통해 명확한 깨달음이 내면으로부터 일어나기 때문이다.

그동안 몰라서 못하는 것이 아니라 알면서도 동기부족으로 실천하지 못했던 가르치는 교육에서 벗어나, 스스로 성찰을 통해 왜 변해야 하는지, 어떻게 변해야 하는지, 현장에서 배우고 경험한 지식들을 성찰을 통해 체계화시키고 각성하여 행동으로 실천하게 하여야 한다. 이것이 성인교육의 원칙이며 성찰적 HRD이다.

₩3,000

2016-01-08 관리자

-

[ SPECIAL REPORT, PART 3 ] HRDer 역할

지식정보화 사회가 가치중심 사회로 급속히 이행되면서 최근 교육자의 사명은 더욱 강조되고 교육자의 역할은 크게 변화를 요구하고 있다. 교육자의 사명은 교육생이 교육을 통해서 행복 할 수 있어야 하는데, 그 교육을 통해서 원하는 것, 하고 싶은 것을 이룰 수 있도록 도와주는 것이 교육자의 진정한 사명이다.

교사의 역할은 컴퓨터 테크놀로지 발달과 인터넷 네트워크의 발전으로 인해 지식이 오픈 공유체로 바뀌고, 무크(MOOC) 같은 대중적인 공개 온라인 수업들이 발달 되면서 혁명처럼 변화가 요구되고 있다. 먼저 배운 지식을 일방적 강의중심으로 가르치는 방식에서 이제는 교육생의 학습을 토론식, 참여식으로 지원하고 퍼실리테이션(Facilitation)하는 방식과, 교육생의 관심사와 요구에 맞게 콘텐츠를 찾아주고 제공해 주는 큐레이션(Curation)하는 역할로 변하고 있다. 신범석 입소 대표이사는 “HRD의 기능변화와 역할 변화에 따라 HRDer의 역할도 변화해야 한다”고 말한다. 경영/사업의 파트너, 조직/업무 문제 해결가, 교육과정개발전문가. 학습촉진자, HRD 컨설턴트 등 역량 확대와 강화가 필요하다.

신범석 입소 대표이사 / 박사

한국교육개발원(KEID) 교육과정 연구부 연구원

고려대학교 교육학과 기업교육 박사

서울대학교 교육학과 석사

고려대학교 교육학과 학사

1. 빅테이터 기반 사업 파트너(Strategic Partner)

신범석 대표는 미래의 인적자원개발은 빅데이터 기반 맞춤형 교육이 될 것이며 형태는 온·오프라인으로 다양해질 것으로 전망했다. “빅데이터라는 것이 한 개인으로 보면 이 사람이 이전에 어떤 교육을 받았는지 알 수 있는 교육 이력으로 역량 진단 결과입니다. 이런 것이 기본 바탕에 깔린 상태에서 이 사람이 어떤 교육을 받았고, 어떠한 역량을 갖고 있는지 데이터를 기반으로 맞는 교육을 추천해줄 수 있습니다.”

신범석 박사는 다양한 직무와 직급, 직책 등 각 분야와 구성원에 대한 데이터를 분석해 해당 분야에 적합한 보다 정교한 교육니즈를 이끌어낼 수 있다고 말한다. 경영자의 마음으로 경영 이슈를 먼저 분석하여 교육에 반영할 수 있어야 한다. 빅테이터에 기반하여 내외부 경영환경의 변화와 고객 니즈의 변화를 반영하는 시스템을 만들고 임직원의 교육요구를 수렴하여 보다 정교하교 세밀한 교육니즈 분석과 이력관리 과정을 개발할 수 있다.

2. 협업부서 육성로드맵 제안자

신 대표는 앞으로 조직 중심의 HRD가 아니라 현업중심의 HRD가 활성화될 수밖에 없다고 내다봤다. 심지어 전사 교육 체계도가 사라질 수도 있다는 것이 그의 전망이다. 부서의 육성로드맵이 만들어지고, 직원 개개인의 커리큘럼으로 바뀌며, 현업부서에서 러닝로드맵이 만들어진다는 것은 미래 조직이 결국 비즈니스 특성에 맞게 학습하기 위해 HRD가 변한다는 것을 의미한다.

“앞으로 현업부서에서는 자신의 비즈니스에 필요한 단계별 교육 과정이나 세미나, 읽어야 할 책 등을 수준별, 레벨별로 정리한 교육을 중심으로 하고, 개인과 직원은 이제 자기 개인의 커리큘럼을 갖게 될 것입니다.”

중장기적인, 혹은 단기적인 자기계발 계획이 담긴 개인커리큘럼의 발전을 통해 자발적 학습이나 자기주도학습 등이 활성화될 것이라는 전망이다. 이제 HRDer는 조직구성원의 마음과 팀장의 마음을 읽어내고 구성원들이 업무수행 상 느끼는 괴리감(Gap)을 해결해 주어야 한다. 조직관리, 업무수행 등에 있어 현장지향 조직/업무 문제해결가(Problem Solver)로 성장해야 한다.

3. GAP 분석을 통한 직무전문역량 판단

‘개인계발계획’이라고 불리는 IDP(Individual Development Plan) 또한 미래의 HRD에 있어 중요한 부분이다. “사람들이 일하느라 바쁘다 보니 교육이나 학습 참여가 어려웠습니다. 그래서 필수교육시간을 직원에게 부여함으로써 교육을 의무화했지만, 이 방법은 한계가 있습니다. 앞으론 역량진단을 통해 개개인에게 피드백을 주면, 자가진단으로 자기계발을 위해 노력하도록 유도할 방침입니다.”

역량진단을 통해 나오는 부족한 부분은 독서, 세미나 참여, 전문가와의 만남 등 여러 가지로 보완하도록 한다. 신 박사는 이를 통해 기존에 있던 인재개발팀과 인재개발원과 같은 조직이 서로 다양한 진단시스템과 직원을 보완·보강하여 양질의 학습정보를 제공할 수 있도록 지원을 요청할 계획이다. 이를 바탕으로 HRD 종사자는 이제 전사적으로, 직급별로, 직군별로, 직무별로 필요역량을 정의하고, 체계적으로 진단하여 부족역량 갭을 줄여주는 역량진단가(Competency Assessor) 및 학습지원자로 IDP를 촉진, 활성화하는 역할을 담당해야 한다.

4. 현업부서 중심 NEW HRD 패러다임 전환

신범석 박사는 미래의 인재개발원, 연수원 등의 HRD 조직이 컨설팅 기능으로 전환될 것으로 전망했다. 그리고 이것이 제대로 되려면 개인진단의 정확성뿐만 아니라 단위조직도 현업의 문제 등을 진단해 결과에 맞는 솔루션을 제공하게 될 것이라고 말했다. “이제 HRD 기능이 현장조직과 한 몸이 된 상태로 존재할 가능성이 큽니다. 미래의 비즈니스 조직은 학습을 일상화시켜 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 대처할 수밖에 없습니다.”

이에 비춰볼 때, 앞으로는 HRD가 찾아가는 서비스로 움직이는 연수원(무빙러닝센터·Moving Learning Center)과 같은 개념이 나올 수밖에 없다. 본사 인사/교육팀 중심의 HRD에서 현업부서 중심의 HRD로 패러다임의 전환이 예상된다. 그러므로 HRDer는 각 단위 조직과 개인의 역량을 개발, 진다하고 요구 수준에 나타난 갭을 줄여줄 교육, 학습솔루션을 컨설팅해주는 컨설턴트가 되야 한다. 현장을 찾아 진단, 분석 솔루션 제공, 평가, 피드백 서비스를 제공하는 HRD 컨설턴트(Consultant)로 역량을 강화해야 한다.

5. 스마트러닝 튜터

IT를 기반으로 한 스마트러닝 환경이 급속도로 변화하고 있다. 그 첫 번째 현상으로 MOOCs(온라인 대중공개 강좌·Massive Open Online Course)를 꼽을 수 있다. 코세라(Coursera), 유다시티(Udacity), 에드엑스(edX) 등이 대표적인 MOOCs 사례로, 신 박사는 앞으로 HRD 담당자가 이러한 것을 통해 학습자에게 필요한 것을 잘 발굴해 추천해야 하고, 한 걸음 더 나아가서 SPOC(Small Private Online Course)로 개인맞춤형코스도 제안해야 한다고 말한다. SPOC은 개인적 특성이 강한 작은 집단을 대상으로 만들어진 코스다. 개인의 특성이나 장단점 등 이전의 교육 이력 데이터가 기반이 돼서 정교화된 맞춤 코스가 연계되는 방식이다.

플립러닝은 모바일러닝이나 사이버러닝을 통해 사전학습을 하고, 오프라인에서는 토론, 발표 등으로 정보를 공유하는 방식이다. 기존의 교육방식과 반대여서 일명 ‘거꾸로 학습’이라는 예명으로도 불린다. 그러나 플립러닝이 활성화되기엔 현행 사이버러닝이 20시간 정도로 지나치게 길다. 그래서 신 박사는 “기존의 사이버 콘텐츠들이 모듈단위로 쪼개져야 한다”고 주장한다. 신 박사는 “플립러닝이 활성화되려면 결과적으로 콘텐츠 모듈화가 이루어져야 한다”며 “이러한 움직임은 앞으로 더 많아질 것”으로 예측했다.

신 박사는 또한 가상연수원(Virtual Learning Center)의 등장을 새로운 HRD 환경 변화로 예측했다. “미래에도 인재개발원 같은 물리적 공간은 사라지지 않을 것입니다. 그러나 지금처럼 모든 HRD의 중심이 되진 않을 것입니다.” 가상연수원은 증강현실(Augmented Reality)이나 가상현실(Virtual Reality) 기법을 활용해 다양한 시뮬레이션 프로그램 공간을 말한다. 나중에는 3D 프린터로 나를 스캔하고, 증강현실의 주인공으로 나의 아바타가 가상공간에서 가상체험과 학습을 할 수 있다. 이런 점에서 물리적인 학습공간을 찾는 일이 지금보다 줄어들고, 교재가 점점 더 필요 없게 될 것으로 내다봤다.

무크, 플립러닝, 가상연수원 등 급속도로 발전하는 스마트러닝 환경 변화에 따라 HRDer는 교육과정개발자로 성장해야 한다. 교육요구조사를 통해 필요점을 명확히 하고, 특정 교육과정의 교육목표를 수립하고, 교육내용, 교수기업, 매체개발 등 프로그램을 기획, 설계, 개발, 실행, 평가하는 PLAN-DO-SEE 과정을 수행하는 스마트러닝 튜터로 거듭나야 한다.

₩3,000

2016-01-08 관리자

[ SPECIAL REPORT, PART 3 ] HRDer 역할

지식정보화 사회가 가치중심 사회로 급속히 이행되면서 최근 교육자의 사명은 더욱 강조되고 교육자의 역할은 크게 변화를 요구하고 있다. 교육자의 사명은 교육생이 교육을 통해서 행복 할 수 있어야 하는데, 그 교육을 통해서 원하는 것, 하고 싶은 것을 이룰 수 있도록 도와주는 것이 교육자의 진정한 사명이다.

교사의 역할은 컴퓨터 테크놀로지 발달과 인터넷 네트워크의 발전으로 인해 지식이 오픈 공유체로 바뀌고, 무크(MOOC) 같은 대중적인 공개 온라인 수업들이 발달 되면서 혁명처럼 변화가 요구되고 있다. 먼저 배운 지식을 일방적 강의중심으로 가르치는 방식에서 이제는 교육생의 학습을 토론식, 참여식으로 지원하고 퍼실리테이션(Facilitation)하는 방식과, 교육생의 관심사와 요구에 맞게 콘텐츠를 찾아주고 제공해 주는 큐레이션(Curation)하는 역할로 변하고 있다. 신범석 입소 대표이사는 “HRD의 기능변화와 역할 변화에 따라 HRDer의 역할도 변화해야 한다”고 말한다. 경영/사업의 파트너, 조직/업무 문제 해결가, 교육과정개발전문가. 학습촉진자, HRD 컨설턴트 등 역량 확대와 강화가 필요하다.

신범석 입소 대표이사 / 박사

한국교육개발원(KEID) 교육과정 연구부 연구원

고려대학교 교육학과 기업교육 박사

서울대학교 교육학과 석사

고려대학교 교육학과 학사

1. 빅테이터 기반 사업 파트너(Strategic Partner)

신범석 대표는 미래의 인적자원개발은 빅데이터 기반 맞춤형 교육이 될 것이며 형태는 온·오프라인으로 다양해질 것으로 전망했다. “빅데이터라는 것이 한 개인으로 보면 이 사람이 이전에 어떤 교육을 받았는지 알 수 있는 교육 이력으로 역량 진단 결과입니다. 이런 것이 기본 바탕에 깔린 상태에서 이 사람이 어떤 교육을 받았고, 어떠한 역량을 갖고 있는지 데이터를 기반으로 맞는 교육을 추천해줄 수 있습니다.”

신범석 박사는 다양한 직무와 직급, 직책 등 각 분야와 구성원에 대한 데이터를 분석해 해당 분야에 적합한 보다 정교한 교육니즈를 이끌어낼 수 있다고 말한다. 경영자의 마음으로 경영 이슈를 먼저 분석하여 교육에 반영할 수 있어야 한다. 빅테이터에 기반하여 내외부 경영환경의 변화와 고객 니즈의 변화를 반영하는 시스템을 만들고 임직원의 교육요구를 수렴하여 보다 정교하교 세밀한 교육니즈 분석과 이력관리 과정을 개발할 수 있다.

2. 협업부서 육성로드맵 제안자

신 대표는 앞으로 조직 중심의 HRD가 아니라 현업중심의 HRD가 활성화될 수밖에 없다고 내다봤다. 심지어 전사 교육 체계도가 사라질 수도 있다는 것이 그의 전망이다. 부서의 육성로드맵이 만들어지고, 직원 개개인의 커리큘럼으로 바뀌며, 현업부서에서 러닝로드맵이 만들어진다는 것은 미래 조직이 결국 비즈니스 특성에 맞게 학습하기 위해 HRD가 변한다는 것을 의미한다.

“앞으로 현업부서에서는 자신의 비즈니스에 필요한 단계별 교육 과정이나 세미나, 읽어야 할 책 등을 수준별, 레벨별로 정리한 교육을 중심으로 하고, 개인과 직원은 이제 자기 개인의 커리큘럼을 갖게 될 것입니다.”

중장기적인, 혹은 단기적인 자기계발 계획이 담긴 개인커리큘럼의 발전을 통해 자발적 학습이나 자기주도학습 등이 활성화될 것이라는 전망이다. 이제 HRDer는 조직구성원의 마음과 팀장의 마음을 읽어내고 구성원들이 업무수행 상 느끼는 괴리감(Gap)을 해결해 주어야 한다. 조직관리, 업무수행 등에 있어 현장지향 조직/업무 문제해결가(Problem Solver)로 성장해야 한다.

3. GAP 분석을 통한 직무전문역량 판단

‘개인계발계획’이라고 불리는 IDP(Individual Development Plan) 또한 미래의 HRD에 있어 중요한 부분이다. “사람들이 일하느라 바쁘다 보니 교육이나 학습 참여가 어려웠습니다. 그래서 필수교육시간을 직원에게 부여함으로써 교육을 의무화했지만, 이 방법은 한계가 있습니다. 앞으론 역량진단을 통해 개개인에게 피드백을 주면, 자가진단으로 자기계발을 위해 노력하도록 유도할 방침입니다.”

역량진단을 통해 나오는 부족한 부분은 독서, 세미나 참여, 전문가와의 만남 등 여러 가지로 보완하도록 한다. 신 박사는 이를 통해 기존에 있던 인재개발팀과 인재개발원과 같은 조직이 서로 다양한 진단시스템과 직원을 보완·보강하여 양질의 학습정보를 제공할 수 있도록 지원을 요청할 계획이다. 이를 바탕으로 HRD 종사자는 이제 전사적으로, 직급별로, 직군별로, 직무별로 필요역량을 정의하고, 체계적으로 진단하여 부족역량 갭을 줄여주는 역량진단가(Competency Assessor) 및 학습지원자로 IDP를 촉진, 활성화하는 역할을 담당해야 한다.

4. 현업부서 중심 NEW HRD 패러다임 전환

신범석 박사는 미래의 인재개발원, 연수원 등의 HRD 조직이 컨설팅 기능으로 전환될 것으로 전망했다. 그리고 이것이 제대로 되려면 개인진단의 정확성뿐만 아니라 단위조직도 현업의 문제 등을 진단해 결과에 맞는 솔루션을 제공하게 될 것이라고 말했다. “이제 HRD 기능이 현장조직과 한 몸이 된 상태로 존재할 가능성이 큽니다. 미래의 비즈니스 조직은 학습을 일상화시켜 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 대처할 수밖에 없습니다.”

이에 비춰볼 때, 앞으로는 HRD가 찾아가는 서비스로 움직이는 연수원(무빙러닝센터·Moving Learning Center)과 같은 개념이 나올 수밖에 없다. 본사 인사/교육팀 중심의 HRD에서 현업부서 중심의 HRD로 패러다임의 전환이 예상된다. 그러므로 HRDer는 각 단위 조직과 개인의 역량을 개발, 진다하고 요구 수준에 나타난 갭을 줄여줄 교육, 학습솔루션을 컨설팅해주는 컨설턴트가 되야 한다. 현장을 찾아 진단, 분석 솔루션 제공, 평가, 피드백 서비스를 제공하는 HRD 컨설턴트(Consultant)로 역량을 강화해야 한다.

5. 스마트러닝 튜터

IT를 기반으로 한 스마트러닝 환경이 급속도로 변화하고 있다. 그 첫 번째 현상으로 MOOCs(온라인 대중공개 강좌·Massive Open Online Course)를 꼽을 수 있다. 코세라(Coursera), 유다시티(Udacity), 에드엑스(edX) 등이 대표적인 MOOCs 사례로, 신 박사는 앞으로 HRD 담당자가 이러한 것을 통해 학습자에게 필요한 것을 잘 발굴해 추천해야 하고, 한 걸음 더 나아가서 SPOC(Small Private Online Course)로 개인맞춤형코스도 제안해야 한다고 말한다. SPOC은 개인적 특성이 강한 작은 집단을 대상으로 만들어진 코스다. 개인의 특성이나 장단점 등 이전의 교육 이력 데이터가 기반이 돼서 정교화된 맞춤 코스가 연계되는 방식이다.

플립러닝은 모바일러닝이나 사이버러닝을 통해 사전학습을 하고, 오프라인에서는 토론, 발표 등으로 정보를 공유하는 방식이다. 기존의 교육방식과 반대여서 일명 ‘거꾸로 학습’이라는 예명으로도 불린다. 그러나 플립러닝이 활성화되기엔 현행 사이버러닝이 20시간 정도로 지나치게 길다. 그래서 신 박사는 “기존의 사이버 콘텐츠들이 모듈단위로 쪼개져야 한다”고 주장한다. 신 박사는 “플립러닝이 활성화되려면 결과적으로 콘텐츠 모듈화가 이루어져야 한다”며 “이러한 움직임은 앞으로 더 많아질 것”으로 예측했다.

신 박사는 또한 가상연수원(Virtual Learning Center)의 등장을 새로운 HRD 환경 변화로 예측했다. “미래에도 인재개발원 같은 물리적 공간은 사라지지 않을 것입니다. 그러나 지금처럼 모든 HRD의 중심이 되진 않을 것입니다.” 가상연수원은 증강현실(Augmented Reality)이나 가상현실(Virtual Reality) 기법을 활용해 다양한 시뮬레이션 프로그램 공간을 말한다. 나중에는 3D 프린터로 나를 스캔하고, 증강현실의 주인공으로 나의 아바타가 가상공간에서 가상체험과 학습을 할 수 있다. 이런 점에서 물리적인 학습공간을 찾는 일이 지금보다 줄어들고, 교재가 점점 더 필요 없게 될 것으로 내다봤다.

무크, 플립러닝, 가상연수원 등 급속도로 발전하는 스마트러닝 환경 변화에 따라 HRDer는 교육과정개발자로 성장해야 한다. 교육요구조사를 통해 필요점을 명확히 하고, 특정 교육과정의 교육목표를 수립하고, 교육내용, 교수기업, 매체개발 등 프로그램을 기획, 설계, 개발, 실행, 평가하는 PLAN-DO-SEE 과정을 수행하는 스마트러닝 튜터로 거듭나야 한다.

₩3,000

2016-01-08 관리자

[SPECIAL REPORTⅡ, PART 2] Assessment Center Trend Review

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

Part 2에서는 공공기관과 민간부문 Assessment & Development Center 현황을 다루었다. Part 2-1에서는 공공기관의 A&D Center 현황을 둘러 봤다. 국민연금관리공단의 AC현황과 고용노동부, 수자원공사의 DC현황을 소개한다. Part 2-2에서는 민간부문 A&D Center 현황을 조명한다. LS그룹과 한솔그룹의 사례를 소개하며, 특히 LS미래원 엄기성 부장의 기고를 통해 A&D Center 현장 체감 온도를 전한다.

PART 2. 공공기관과 민간부문 Assessment & Development Center 현황

1. 공공기관

국민연금공단(National Pension Service)

국민연금공단은 2014년 조직 내 관리직급인 1급(지사장급), 2급(부장급), 3급(차장급) 승진후보자 선발평가를 목적으로 Assessment Center(역량평가, 이하 AC)를 도입하였다. 세계 4대 연기금인 국민연금을 관리· 운용하는 국민연금관리공단은 운용기금의 증대와 더불어 가입자 수가 지속적으로 증가하는 상황에서 본부를 비롯해 전국 각 지역본부, 지사를 관리하는 관리자들의 역할이 날이 갈수록 크게 증대되는 변화를 맞이하고 있었다. 이 같은 상황에서 관리자급 승진평가를 위해 실시되던 소위 “승진시험”이라 불리는 직무전문성 평가는 객관성 확보라는 장점을 지니고 있는 반면, 조직을 이끌고 관리하는 리더를 선발하는 도구로써 타당성(평가도구로써의 적합성)이 떨어진다는 한계점을 지니고 있었다. 전국단위 조직으로 공단 내 단위조직의 관리자가 공단 전체성과에 큰 영향을 미치는 국민연금공단은 관리자의 역량을 평가하는 방법으로 가장 높은 타당도를 지니고 있는 AC 방식을 도입함으로써 위와 같은 변화에 발 빠르게 대응할 수 있었다.

국민연금공단은 AC 도입 및 운영은 다섯 단계를 거쳐 진행되었다. 첫 번째 단계로 각 평가대상 직급별 역량모델을 구축하였으며, 도출된 각 직급별 역량모델은 평가상황에서 평가의 기준 및 평가요소로 이용되었다. 두 번째 단계로 도출된 역량모델에 따라 평가기법 선정 및 진행 단계를 설계하는 평가설계가 이루어졌다. 평가설계는 평가의 타당성과 더불어 평가 공정성에 큰 영향을 미칠 수 있음을 고려해 모든 평가대상자들이 동일한 조건하에 평가가 이루어질 수 있도록 조건을 형성하는 데 주안점을 두고 진행되었다. 세 번째 단계에서는 본 프로젝트의 핵심 중 하나라 할 수 있는 ‘Simulation 과제개발(AC에서의 평가도구)’이 진행되었다. Simulation 과제개발은 평가 직무경험에 따른 평가 유·불리 문제, 평가의 현실성(reality)을 위해 가상 조직을 설정하였으며, 내부 전문가 및 AC 전문 평가위원과의 협의체 구성을 통해 다수 검증 과정을 거치며 진행되었다. 더불어 타 기관 AC제도에 대한 벤치마킹을 통해 개선사항으로 제기된 시나리오(과제 상황) 고갈 문제를 극복하기 위해 선진화된 평가과제 구축 방식인 ‘Modular Simulation 구성 기법(과제를 조직상황 과제와 해결과제 상황으로 분리, 해결과제 조합을 통해 다수 동형과제를 만드는 평가과제 구성 방법)’이 도입되었다. 네 번째 단계에서는 상기 과정을 통해 구축된 Tool을 바탕으로 평가가 진행되었다. 여기서 한 가지 특징사항으로 기존 AC 운영과정에서 지속적으로 제기된 과제상황에서의 순발력, 속독력에 따른 평가 유·불리를 극복하기 위한 방법으로 각 기법별 핵심적인 해결과제를 제외, 과제 배경 및 상황을 이해할 수 있는 부가적인 자료를 평가 일주일 전에 제공하는 방식을 적용하였다. 마지막 단계로 평가과정에서 수집된 평정근거를 바탕으로 개인별 피드백 리포트를 개발·제공하였다.

국민연금공단은 2014년 위와 같은 과정을 거쳐 AC 프로그램을 구축하였으며, 2015년 평가기법의 확대와 함께 내부 평가위원 양성, 평가와 연계된 역량개발과정(Development Center) 구축 등 역량기반 인적자원관리(Competency Based Human Resource Management)를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 이를 통해 국민연금공단은 전체 조직을 비롯해 내부 구성원들의 변화를 이끌어 가고 있다. 더불어 이러한 선도적인 승진제도 변화는 유사한 이슈로 고민하고 있는 타 공공기관 및 민간기업에 좋은 롤모델이자 벤치마킹 대상이 될 수 있다.

고용노동부(Ministry of Employment and Labor)

고용노동부는 5급 승진후보자들을 대상으로 2011년부터 DC과정을 도입하였다, 고용노동부 5급 공무원으로서 요구되는 조직경쟁력 제고, 현업적용도 향상, 실질적 역량개발에 기여한다는 교육목적 아래 핵심역량교육(기획력, 문제해결능력, 의사소통·조정통합, 리더십) DC과정을 운영하고 있다.

고용노동부는 DC기반학습의 특성에 따라 교육생들간 관찰과 피드백, 즉 효과적인 상호작용 학습을 위해 6인 1조로 구성하여 3박 4일의 DC과정을 진행한다. 1일차는 각 역량에 대한 이론교육을 진행하고, 이후 과정은 전문 퍼실리테이터(facilitator)가 각 조별로 참여하여 역할연기, 집단토의, 구두발표, 현안업무처리, 총 4가지 기법으로 구성된 교육을 진행한다.

실습 운영은 모의상황과제 수행 및 상호 피드백, 퍼실리테이터 종합 피드백을 제공하는 형태로 과정을 구성하여 실시하고 있다. 고용노동부 DC과정의 특징으로는 문제기반 학습, 참여형 경험 학습, 자기 주도 학습, 행동성찰 학습이라는 특징을 지니고 있으며, 이를 위해 정교하게 구성된 시뮬레이션 과제를 활용하고 있다. 특히, 객관적인 역량진단 및 역량평가와의 연계성(고용노동부 사례 활용하지 않음)을 위해 시뮬레이션 내용은 고용노동부 사례가 아닌 공공기관 혹은 일반기업 사례를 활용함으로써 교육생들의 과제 수행에 따른 유·불리성을 배제하기 위해 노력하였다. 과정 마지막 단계에서는 실습을 통해 받은 피드백 내용을 종합적으로 정리하고 이를 연계하여 역량별 자기계발계획을 수립하고 있으며, 실질적인 자기계발계획을 수립하고 실행할 수 있도록 구체적인 변화계획과 행동계획을 작성토록 퍼실리테이터가 피드백을 제공해준다.

고용노동부는 지난 2011년부터 연간 100명 이상의 교육생들이 DC과정을 통해 본인의 역량수준에 대해 성찰하고 자기계발의지를 다져왔으며, 교육과정 관련 설문조사 결과 또한 4.5점(5점 만점)이상의 높은 만족도를 보였다. 그중 역량인식 및 자기계발 필요성 측면에서 평균 이상의 높은 점수(4.6점)를 얻어 교육 효과성이 우수한 것으로 나타났다.

교육생들의 주요 피드백 내용으로는 ‘교육을 통하여 나의 현재 위치를 정확히 판단하여 향후 역량평가와 업무수행에 있어서 어떻게 대처해야 할지 알게 되었다’를 비롯해 ‘개인별로 부족한 역량을 이해, 피드백을 통해 문제점을 인식하여 개선할 수 있는 기회가 제공된 점이 좋았다’, ‘너 자신을 알라는 말을 다시 한 번 실감했다’ 등이 있었다.

그 같은 피드백에 힘입어 고용노동부는 좀 더 체계적이고 전문화된 과정 운영을 위해 신규 모의과제 개발 및 과정 운영 개선 작업을 지속적으로 실시하고 있다. 그로써 고용노동부의 DC과정은 업무수행에 도움 되는 것은 물론 전반적인 역량계발을 통해 고용노동부의 핵심인재를 양성하는 교육으로 자리매김하는 중이다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[SPECIAL REPORTⅡ, PART 2] Assessment Center Trend Review

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

Part 2에서는 공공기관과 민간부문 Assessment & Development Center 현황을 다루었다. Part 2-1에서는 공공기관의 A&D Center 현황을 둘러 봤다. 국민연금관리공단의 AC현황과 고용노동부, 수자원공사의 DC현황을 소개한다. Part 2-2에서는 민간부문 A&D Center 현황을 조명한다. LS그룹과 한솔그룹의 사례를 소개하며, 특히 LS미래원 엄기성 부장의 기고를 통해 A&D Center 현장 체감 온도를 전한다.

PART 2. 공공기관과 민간부문 Assessment & Development Center 현황

1. 공공기관

국민연금공단(National Pension Service)

국민연금공단은 2014년 조직 내 관리직급인 1급(지사장급), 2급(부장급), 3급(차장급) 승진후보자 선발평가를 목적으로 Assessment Center(역량평가, 이하 AC)를 도입하였다. 세계 4대 연기금인 국민연금을 관리· 운용하는 국민연금관리공단은 운용기금의 증대와 더불어 가입자 수가 지속적으로 증가하는 상황에서 본부를 비롯해 전국 각 지역본부, 지사를 관리하는 관리자들의 역할이 날이 갈수록 크게 증대되는 변화를 맞이하고 있었다. 이 같은 상황에서 관리자급 승진평가를 위해 실시되던 소위 “승진시험”이라 불리는 직무전문성 평가는 객관성 확보라는 장점을 지니고 있는 반면, 조직을 이끌고 관리하는 리더를 선발하는 도구로써 타당성(평가도구로써의 적합성)이 떨어진다는 한계점을 지니고 있었다. 전국단위 조직으로 공단 내 단위조직의 관리자가 공단 전체성과에 큰 영향을 미치는 국민연금공단은 관리자의 역량을 평가하는 방법으로 가장 높은 타당도를 지니고 있는 AC 방식을 도입함으로써 위와 같은 변화에 발 빠르게 대응할 수 있었다.

국민연금공단은 AC 도입 및 운영은 다섯 단계를 거쳐 진행되었다. 첫 번째 단계로 각 평가대상 직급별 역량모델을 구축하였으며, 도출된 각 직급별 역량모델은 평가상황에서 평가의 기준 및 평가요소로 이용되었다. 두 번째 단계로 도출된 역량모델에 따라 평가기법 선정 및 진행 단계를 설계하는 평가설계가 이루어졌다. 평가설계는 평가의 타당성과 더불어 평가 공정성에 큰 영향을 미칠 수 있음을 고려해 모든 평가대상자들이 동일한 조건하에 평가가 이루어질 수 있도록 조건을 형성하는 데 주안점을 두고 진행되었다. 세 번째 단계에서는 본 프로젝트의 핵심 중 하나라 할 수 있는 ‘Simulation 과제개발(AC에서의 평가도구)’이 진행되었다. Simulation 과제개발은 평가 직무경험에 따른 평가 유·불리 문제, 평가의 현실성(reality)을 위해 가상 조직을 설정하였으며, 내부 전문가 및 AC 전문 평가위원과의 협의체 구성을 통해 다수 검증 과정을 거치며 진행되었다. 더불어 타 기관 AC제도에 대한 벤치마킹을 통해 개선사항으로 제기된 시나리오(과제 상황) 고갈 문제를 극복하기 위해 선진화된 평가과제 구축 방식인 ‘Modular Simulation 구성 기법(과제를 조직상황 과제와 해결과제 상황으로 분리, 해결과제 조합을 통해 다수 동형과제를 만드는 평가과제 구성 방법)’이 도입되었다. 네 번째 단계에서는 상기 과정을 통해 구축된 Tool을 바탕으로 평가가 진행되었다. 여기서 한 가지 특징사항으로 기존 AC 운영과정에서 지속적으로 제기된 과제상황에서의 순발력, 속독력에 따른 평가 유·불리를 극복하기 위한 방법으로 각 기법별 핵심적인 해결과제를 제외, 과제 배경 및 상황을 이해할 수 있는 부가적인 자료를 평가 일주일 전에 제공하는 방식을 적용하였다. 마지막 단계로 평가과정에서 수집된 평정근거를 바탕으로 개인별 피드백 리포트를 개발·제공하였다.

국민연금공단은 2014년 위와 같은 과정을 거쳐 AC 프로그램을 구축하였으며, 2015년 평가기법의 확대와 함께 내부 평가위원 양성, 평가와 연계된 역량개발과정(Development Center) 구축 등 역량기반 인적자원관리(Competency Based Human Resource Management)를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 이를 통해 국민연금공단은 전체 조직을 비롯해 내부 구성원들의 변화를 이끌어 가고 있다. 더불어 이러한 선도적인 승진제도 변화는 유사한 이슈로 고민하고 있는 타 공공기관 및 민간기업에 좋은 롤모델이자 벤치마킹 대상이 될 수 있다.

고용노동부(Ministry of Employment and Labor)

고용노동부는 5급 승진후보자들을 대상으로 2011년부터 DC과정을 도입하였다, 고용노동부 5급 공무원으로서 요구되는 조직경쟁력 제고, 현업적용도 향상, 실질적 역량개발에 기여한다는 교육목적 아래 핵심역량교육(기획력, 문제해결능력, 의사소통·조정통합, 리더십) DC과정을 운영하고 있다.

고용노동부는 DC기반학습의 특성에 따라 교육생들간 관찰과 피드백, 즉 효과적인 상호작용 학습을 위해 6인 1조로 구성하여 3박 4일의 DC과정을 진행한다. 1일차는 각 역량에 대한 이론교육을 진행하고, 이후 과정은 전문 퍼실리테이터(facilitator)가 각 조별로 참여하여 역할연기, 집단토의, 구두발표, 현안업무처리, 총 4가지 기법으로 구성된 교육을 진행한다.

실습 운영은 모의상황과제 수행 및 상호 피드백, 퍼실리테이터 종합 피드백을 제공하는 형태로 과정을 구성하여 실시하고 있다. 고용노동부 DC과정의 특징으로는 문제기반 학습, 참여형 경험 학습, 자기 주도 학습, 행동성찰 학습이라는 특징을 지니고 있으며, 이를 위해 정교하게 구성된 시뮬레이션 과제를 활용하고 있다. 특히, 객관적인 역량진단 및 역량평가와의 연계성(고용노동부 사례 활용하지 않음)을 위해 시뮬레이션 내용은 고용노동부 사례가 아닌 공공기관 혹은 일반기업 사례를 활용함으로써 교육생들의 과제 수행에 따른 유·불리성을 배제하기 위해 노력하였다. 과정 마지막 단계에서는 실습을 통해 받은 피드백 내용을 종합적으로 정리하고 이를 연계하여 역량별 자기계발계획을 수립하고 있으며, 실질적인 자기계발계획을 수립하고 실행할 수 있도록 구체적인 변화계획과 행동계획을 작성토록 퍼실리테이터가 피드백을 제공해준다.

고용노동부는 지난 2011년부터 연간 100명 이상의 교육생들이 DC과정을 통해 본인의 역량수준에 대해 성찰하고 자기계발의지를 다져왔으며, 교육과정 관련 설문조사 결과 또한 4.5점(5점 만점)이상의 높은 만족도를 보였다. 그중 역량인식 및 자기계발 필요성 측면에서 평균 이상의 높은 점수(4.6점)를 얻어 교육 효과성이 우수한 것으로 나타났다.

교육생들의 주요 피드백 내용으로는 ‘교육을 통하여 나의 현재 위치를 정확히 판단하여 향후 역량평가와 업무수행에 있어서 어떻게 대처해야 할지 알게 되었다’를 비롯해 ‘개인별로 부족한 역량을 이해, 피드백을 통해 문제점을 인식하여 개선할 수 있는 기회가 제공된 점이 좋았다’, ‘너 자신을 알라는 말을 다시 한 번 실감했다’ 등이 있었다.

그 같은 피드백에 힘입어 고용노동부는 좀 더 체계적이고 전문화된 과정 운영을 위해 신규 모의과제 개발 및 과정 운영 개선 작업을 지속적으로 실시하고 있다. 그로써 고용노동부의 DC과정은 업무수행에 도움 되는 것은 물론 전반적인 역량계발을 통해 고용노동부의 핵심인재를 양성하는 교육으로 자리매김하는 중이다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[ SPECIAL REPORTⅡ, PART 1] Assessment Center Trend Review

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

먼저 Part 1에서 공공기관 AC 현황과 개요를 전반적으로 바라보는 차원에서 인사혁신처 고위공무원단 역량평가팀 배원초 팀장을 만나 이야기를 나누었다. 배원초 행정사무관을 통해 우리나라 공무원 역량평가(Assessment Center)의 과거와 현재의 흐름을 파악할 수 있다.

그리고성균관대학교 산업심리학과 서용원 교수를 만나 Assessment Center 탄생 배경과 국내외 트렌드 동향을 고찰하였다. 같은 뿌리에서 나온 목적이 다른 AC와 DC의 현황을 짚어보며 Assessement & Development Center의 나아갈 길을 물었는가 하면이영석 산업심리학 박사의 기고를 통해 Assessment & Development Center에 대한 트렌드 제안을 통해 역량진단개발센터의 열린 미래 가능성도 타진해 본다.

Part 1. 공무원 역량평가(Assessment Center) 현황

인사혁신처 고위공무원단 역량평가팀 배원초 팀장을 서울정부청사에서 만나 고위공무원 역량평가 현황을 물었다. 배 사무관은 2006년 탄생 배경부터 현재의 과장급 시행 확대에 이르기까지, 역량평가 스페셜리스트로서 명쾌한 답변을 들려 줬다.

고무공무원단 제도

고위공무원단 제도는 2006년 7월 1일부터 시행되었다. 정부 정책에 있어 핵심적 역할을 수행하는 실·국장급 국가공무원을 범정부적 차원에서 효율적인 인사관리로 적재적소에 활용하고 고위공무원의 개방과 경쟁을 확대하며, 성과와 책임을 강화함으로써 정보의 경쟁력을 높이고, 역량 있는 정부를 구현하기 위하여 도입되었다. 역량평가 대상은 고위공무원으로서 필요한 자질과 능력을 갖추었는지 평가하기 위하여 고위공무원 진입을 앞둔 과장급 공무원이다.

현재 고위공무원 승진 임용절차는 1주간의 후보자 교육과정(Development Center)을 이수한 후 역량평가(Assessment Center)를 반드시 ‘통과’하여야 고위공무원단후보자가 될 수 있으며, 각 부처의 승진심사위원회와 인사혁신처의 인사심사를 거쳐 이용 제청하게 된다.

역량평가제도 도입

우리나라는 2000년부터 2004년까지 52개 중앙행정기관의 고위직 직무분석을 실시하였고 해외 및 민간사례의 벤치마킹과 역량전문가 자문 등을 통하여 고위공무원단의 공통역량을 추출하고, 2004년부터 고위공무원단의 선발에 활용할 역량평가 방안을 마련하는 등 평가체계의 개발에 착수하였다.

이후 정부는 50개 중앙해정기관의 실·국장급 워크숍과 개별 인터뷰 등을 거쳐 다양한 평가실행프로그램을 통해 2006년 7월 1일부터 고위공무원단제도의 시행과 함께 역량평가를 실시하게 되었다(인사혁신처, 2015). 즉, 역량평가는 고위공무원으로서 요구되는 역량을 구비하였는지에 대한 사전 검증을 위한 제도적 장치로서 도입되었다.

고위공무원 임용 절차

고위공무원으로의 진입은 크게 승진·전보와 신규채용이 있다. 승진·전보를 통해 고위공무원으로 진입하기 위해서는 고위공무원단후보자 교육과정을 의무적으로 이수한 후 역량평가를 통과하여야 하며, 고위공무원임용심사위원회의 인사심사를 거쳐 대통령이 임용한다. 신규채용은 선발시험을 거친 후, 역량평가를 통과하여야 하며, 고위공무원임용심사위원회의 심사를 거쳐 임용한다.

고위공무원단후보자 교육과정은 고위공무원으로서 필요한 핵심역량을 집중 개발하고, 정책 현안과제 해결을 통한 문제해결능력을 함양하기 위하여 고위 공무원단 진입이전에 반드시 이수하여야 하는 과정이다.

고위공무원단후보자 교육과정의 대상자는 3·4급 일반직 공무원, 고위공무원이 아닌 연구관 및 지도관 등 재직 중인 국가공무원이며, 개방형 직위에 응모하는 민간인 또는 신규 채용되는 별정직 공무원 등은 교육과정을 이수할 의무는 없다.

교육대상자의 선발 기준은 부처의 특성, 직종 및 직렬 간의 균형 유지, 임용 구분, 보직 경로, 경력, 창의성, 리더십 등 여러 가지를 고려하여 자체적으로 결정하며 고위공무원이 될 수 있는 자질 및 역량이 고루 갖추었다고 판단되는 자를 우선적으로 선발한다. 후보자 교육은 국가공무원인재개발원에서 연간 18회 360명을 실시하고 있으며, 1회당 20명 내외를 교육하고 있다.

선발·추천방법은 인사혁신처장이 소속장관별 고위공무원단 직위의 정원, 고위공무원단 직위로의 승진 예정인원 등을 감안하여 교육대상자수를 결정하고, 각 부처는 인사혁신처장이 배정한 교육대상자 인원범위 내에서 선발 추천하게 된다.

선발 및 추천 절차는 교육 개시 30일 전에 인사혁신처가 각 부처에 선발·추천의뢰를 하면, 각 부처에서 부처별로 교육대상자를 인사혁신처에 추천한다. 인사혁신처는 추천받은 대상자 명단을 검토하여 교육대상자를 확정하여 각 부처에 통보한다.

역량평가의 대상

역량평가 대상은 고위공무원으로 신규 채용되려는 사람 또는 4급 이상 과장급공무원 (고위공무원이 아닌 연구관 지도관 포함) 중 고위공무원단 직위로 승진 임용되거나 전보되려는 사람이다. 고위공무원단후보자 교육을 마친 3·4급 과장급 국가공무원이거나, 개방형 또는 별정직 고위공무원단 직위에 지원하여 중앙선발시험위원회 또는 당해 부처의 선발시험위원회를 거쳐 소속장관에 의하여 추천된 경우에 한한다.

다만, 별정직 직위 중 정치적 임용의 성격이 매우 강하여 소속장관 등과 진퇴를 같이 하는 비서관 장관정책보좌관, 고도의 업무특성이 인정되는 비상계획관 대통령의 경호업무 관련 직위 등 역량평가를 거치치지 않고 당해직위로 임용될 수 있으며, 지방자치단체에 두는 고위공무원단 직위에 지방공무원이나 민간인을 신규 채용하는 경우에도 역량평가를 실시하지 않을 수 있다. 다만, 위 직위에 임용된 공무원이 향후 다른 고위공무원단 직위에 임용되기 위해서는 반드시 역량평가를 통과하여야 한다.

인사혁신처에서는 매년 12월 평가대상자 수요조사를 실시하여 다음해 1년 동안 평가할 계획을 수립한다. 또한 인사관리를 수시로 변할 수 있기 때문에 2개월마다 각 부처로부터 소요를 받아 평가일 기준 2주 전에 인사혁신처를 확정하여 각 부처에 평가대상자 인원을 배정하며, 해당 부처에서는 평가 1주일 전에 평가받을 대상자인 자연인을 확정하여 인사혁신처에 통보하면 평가 당일 6명을 대상으로 평가가 진행된다.

역량평가는 후보자교육과정 이수자, 역량평가 응시요건 해당자 등을 대상으로 순차적으로 시행하되, 매년 6명을 대상으로 실시하며 각 부처 소속 공무원을 균형 있게 배정하여 운영한다. 인사혁신처에서는 시급한 인사수요의 발생 등과 같은 상황의 변동에 따라 평가 일정 배정 등을 일부 조정하여 탄력적으로 시행하고 있다.

역량평가 응시요건

고위공무원단후보자 역량평가에 응시하려면 응시요건을 갖추어야 한다. 이는 박근혜 정부 들어 인사교류를 통해 정부와 민간, 각 부처 간의 칸막이를 없애고, 소통과 협업 기반을 확대하여 국정과제인 정부 3.0을 성공적으로 실현하기 위한 조치였다. 응시요건으로는 기관의 특성상 인사교류가 곤란한 특별한 사정이 있는 경우 등을 제외하고 역량평가일 기준으로 재직 중 2년 이상 또는 4급 이상의 계급에서 1년 이상 다른 기관 근무경력이 있어야만 고위공무원 역량평가에 응시할 수 있도록 하였다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[ SPECIAL REPORTⅡ, PART 1] Assessment Center Trend Review

HRD 기능이 교육훈련센터(Train Center)에서 진단개발센터(Accessment & Development Center)로 변하고 있다. 교육훈련이 완전히 사라진 것은 아니지만 기존의 교육훈련에 ‘진단(Accessment)과 개발(Development)’이 추가되고, 나아가 무게중심이 평가와 개발로 나아가고 있는 추세를 반영한다. 이번 호 Special Report 2는 이러한 AC/DC 트렌드를 리뷰하고 현황을 살펴봄으로써 향후 역량평가센터의 미래를 전망해 보고자 한다.

먼저 Part 1에서 공공기관 AC 현황과 개요를 전반적으로 바라보는 차원에서 인사혁신처 고위공무원단 역량평가팀 배원초 팀장을 만나 이야기를 나누었다. 배원초 행정사무관을 통해 우리나라 공무원 역량평가(Assessment Center)의 과거와 현재의 흐름을 파악할 수 있다.

그리고성균관대학교 산업심리학과 서용원 교수를 만나 Assessment Center 탄생 배경과 국내외 트렌드 동향을 고찰하였다. 같은 뿌리에서 나온 목적이 다른 AC와 DC의 현황을 짚어보며 Assessement & Development Center의 나아갈 길을 물었는가 하면이영석 산업심리학 박사의 기고를 통해 Assessment & Development Center에 대한 트렌드 제안을 통해 역량진단개발센터의 열린 미래 가능성도 타진해 본다.

Part 1. 공무원 역량평가(Assessment Center) 현황

인사혁신처 고위공무원단 역량평가팀 배원초 팀장을 서울정부청사에서 만나 고위공무원 역량평가 현황을 물었다. 배 사무관은 2006년 탄생 배경부터 현재의 과장급 시행 확대에 이르기까지, 역량평가 스페셜리스트로서 명쾌한 답변을 들려 줬다.

고무공무원단 제도

고위공무원단 제도는 2006년 7월 1일부터 시행되었다. 정부 정책에 있어 핵심적 역할을 수행하는 실·국장급 국가공무원을 범정부적 차원에서 효율적인 인사관리로 적재적소에 활용하고 고위공무원의 개방과 경쟁을 확대하며, 성과와 책임을 강화함으로써 정보의 경쟁력을 높이고, 역량 있는 정부를 구현하기 위하여 도입되었다. 역량평가 대상은 고위공무원으로서 필요한 자질과 능력을 갖추었는지 평가하기 위하여 고위공무원 진입을 앞둔 과장급 공무원이다.

현재 고위공무원 승진 임용절차는 1주간의 후보자 교육과정(Development Center)을 이수한 후 역량평가(Assessment Center)를 반드시 ‘통과’하여야 고위공무원단후보자가 될 수 있으며, 각 부처의 승진심사위원회와 인사혁신처의 인사심사를 거쳐 이용 제청하게 된다.

역량평가제도 도입

우리나라는 2000년부터 2004년까지 52개 중앙행정기관의 고위직 직무분석을 실시하였고 해외 및 민간사례의 벤치마킹과 역량전문가 자문 등을 통하여 고위공무원단의 공통역량을 추출하고, 2004년부터 고위공무원단의 선발에 활용할 역량평가 방안을 마련하는 등 평가체계의 개발에 착수하였다.

이후 정부는 50개 중앙해정기관의 실·국장급 워크숍과 개별 인터뷰 등을 거쳐 다양한 평가실행프로그램을 통해 2006년 7월 1일부터 고위공무원단제도의 시행과 함께 역량평가를 실시하게 되었다(인사혁신처, 2015). 즉, 역량평가는 고위공무원으로서 요구되는 역량을 구비하였는지에 대한 사전 검증을 위한 제도적 장치로서 도입되었다.

고위공무원 임용 절차

고위공무원으로의 진입은 크게 승진·전보와 신규채용이 있다. 승진·전보를 통해 고위공무원으로 진입하기 위해서는 고위공무원단후보자 교육과정을 의무적으로 이수한 후 역량평가를 통과하여야 하며, 고위공무원임용심사위원회의 인사심사를 거쳐 대통령이 임용한다. 신규채용은 선발시험을 거친 후, 역량평가를 통과하여야 하며, 고위공무원임용심사위원회의 심사를 거쳐 임용한다.

고위공무원단후보자 교육과정은 고위공무원으로서 필요한 핵심역량을 집중 개발하고, 정책 현안과제 해결을 통한 문제해결능력을 함양하기 위하여 고위 공무원단 진입이전에 반드시 이수하여야 하는 과정이다.

고위공무원단후보자 교육과정의 대상자는 3·4급 일반직 공무원, 고위공무원이 아닌 연구관 및 지도관 등 재직 중인 국가공무원이며, 개방형 직위에 응모하는 민간인 또는 신규 채용되는 별정직 공무원 등은 교육과정을 이수할 의무는 없다.

교육대상자의 선발 기준은 부처의 특성, 직종 및 직렬 간의 균형 유지, 임용 구분, 보직 경로, 경력, 창의성, 리더십 등 여러 가지를 고려하여 자체적으로 결정하며 고위공무원이 될 수 있는 자질 및 역량이 고루 갖추었다고 판단되는 자를 우선적으로 선발한다. 후보자 교육은 국가공무원인재개발원에서 연간 18회 360명을 실시하고 있으며, 1회당 20명 내외를 교육하고 있다.

선발·추천방법은 인사혁신처장이 소속장관별 고위공무원단 직위의 정원, 고위공무원단 직위로의 승진 예정인원 등을 감안하여 교육대상자수를 결정하고, 각 부처는 인사혁신처장이 배정한 교육대상자 인원범위 내에서 선발 추천하게 된다.

선발 및 추천 절차는 교육 개시 30일 전에 인사혁신처가 각 부처에 선발·추천의뢰를 하면, 각 부처에서 부처별로 교육대상자를 인사혁신처에 추천한다. 인사혁신처는 추천받은 대상자 명단을 검토하여 교육대상자를 확정하여 각 부처에 통보한다.

역량평가의 대상

역량평가 대상은 고위공무원으로 신규 채용되려는 사람 또는 4급 이상 과장급공무원 (고위공무원이 아닌 연구관 지도관 포함) 중 고위공무원단 직위로 승진 임용되거나 전보되려는 사람이다. 고위공무원단후보자 교육을 마친 3·4급 과장급 국가공무원이거나, 개방형 또는 별정직 고위공무원단 직위에 지원하여 중앙선발시험위원회 또는 당해 부처의 선발시험위원회를 거쳐 소속장관에 의하여 추천된 경우에 한한다.

다만, 별정직 직위 중 정치적 임용의 성격이 매우 강하여 소속장관 등과 진퇴를 같이 하는 비서관 장관정책보좌관, 고도의 업무특성이 인정되는 비상계획관 대통령의 경호업무 관련 직위 등 역량평가를 거치치지 않고 당해직위로 임용될 수 있으며, 지방자치단체에 두는 고위공무원단 직위에 지방공무원이나 민간인을 신규 채용하는 경우에도 역량평가를 실시하지 않을 수 있다. 다만, 위 직위에 임용된 공무원이 향후 다른 고위공무원단 직위에 임용되기 위해서는 반드시 역량평가를 통과하여야 한다.

인사혁신처에서는 매년 12월 평가대상자 수요조사를 실시하여 다음해 1년 동안 평가할 계획을 수립한다. 또한 인사관리를 수시로 변할 수 있기 때문에 2개월마다 각 부처로부터 소요를 받아 평가일 기준 2주 전에 인사혁신처를 확정하여 각 부처에 평가대상자 인원을 배정하며, 해당 부처에서는 평가 1주일 전에 평가받을 대상자인 자연인을 확정하여 인사혁신처에 통보하면 평가 당일 6명을 대상으로 평가가 진행된다.

역량평가는 후보자교육과정 이수자, 역량평가 응시요건 해당자 등을 대상으로 순차적으로 시행하되, 매년 6명을 대상으로 실시하며 각 부처 소속 공무원을 균형 있게 배정하여 운영한다. 인사혁신처에서는 시급한 인사수요의 발생 등과 같은 상황의 변동에 따라 평가 일정 배정 등을 일부 조정하여 탄력적으로 시행하고 있다.

역량평가 응시요건

고위공무원단후보자 역량평가에 응시하려면 응시요건을 갖추어야 한다. 이는 박근혜 정부 들어 인사교류를 통해 정부와 민간, 각 부처 간의 칸막이를 없애고, 소통과 협업 기반을 확대하여 국정과제인 정부 3.0을 성공적으로 실현하기 위한 조치였다. 응시요건으로는 기관의 특성상 인사교류가 곤란한 특별한 사정이 있는 경우 등을 제외하고 역량평가일 기준으로 재직 중 2년 이상 또는 4급 이상의 계급에서 1년 이상 다른 기관 근무경력이 있어야만 고위공무원 역량평가에 응시할 수 있도록 하였다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[ SPECIAL REPORTⅠ] NQF 구축을 통한 능력중심사회로의 이행

작년 2015년 1월 초 박근혜 대통령은 신년 기자회견에서 “학벌이나 스펙이 아닌 능력으로 평가받는 사회를 만들기 위해 금년부터 국가직무능력표준(National Competency Standards, NCS)을 기반으로 공공기관부터 변화에 앞장서도록 하겠다”고 말했다. 이에 따라 정부는 2015년 한해동안 130개 공공기관과 NCS 기반 능력중심 채용MOU를 체결하고 2017년 내년부터 전체 공공기관으로 확대해 나갈 예정이다. 또한 NCS 학습모듈개발, 산학일체형 도제학교 운영, 일학습병행제 지원, 글로벌 인재양성 K-Move 사업 등을 통해 정부 국정과제 ‘능력중심사회 만들기’에 집중하고 있다.

국제성인역량조사(PIAAC) 결과, 학벌중심 닫힌 노동시장 구조 여실히 드러나

최근 경제개발협력기구(OECD)가 24개 회원국을 대상으로 16세 이상 65세 이하 성인 약 16만명(우리나라는 6천700여명 참여)에 대해 언어능력, 수리력, 컴퓨터기반 문제해결력을 비교평가한 국제성인역량조사(PIAAC) 결과가 발표됐다.

PIAAC의 한국 측 조사담당기관인 한국직업능력개발원의 분석에 따르면, 우리나라 대졸자 역량은 OECD 평균에 비해 낮은 것으로 조사됐다. 특히, 우리나라 성인 역량은 20대 초반에 정점에 이른 후 급격히 감소하는 것으로 나타났다. 고등학교 졸업자의 70% 이상이 대학에 진학하는 학벌중심 사회에서 대학졸업 여부, 출신 대학에 따라 초기 노동시장에서의 위치가 정해지고, 일단 진입한 이후에는 조직 내에서의 내부 경쟁을 통해 성장하기 때문에 일반적으로 통용되는 역랑 개발에 큰 노력을 할 필요가 없는 폐쇄된 우리나라 노동시장의 특성을 반영한 결과다.

OECD 평균에 비해 우리나라 성인들은 직장에서 쓰기 활동을 많이 하지만 문제해결, 직장 내 학습, 협동 활동은 하지 않는 것으로 집계됐다. 특히 협동과 직장 내 학습은 PIAAC 참여국 중 최하위권이다. 우리나라 평생학습 참여율은 OECD 평균보다 7.8%p 낮은 32.4%(2011년 기준)을 반영한 조사 결과이다. OECD에 따르면 스웨덴이 73.4%로 평생학습 참여율이 제일 높다.

쓰기 활동은 많이 하나 문제해결 및 협동 활동은 취약하다는 조사결과는 보고 위주의 상명하복식 우리의 조직문화를 반영한다. 노동시장에서 하는 일에서 요구되는 스킬(skill)과 학력이 일치하는 경우는 50%를 약간 넘었으며, 하는 일에 비해 학력이 과잉인 성인은 27%였다. 학력이 과잉인 조사 대상 중 12%만이 요구되는 이상의 스킬을 보유하고 있었다. PIACC 결과는 학력과잉으로 노동시장의 미스매치(mismatch)가 상대적으로 보다 심각한 우리나라 노동시장의 현실을 반영하고 있다. 다른 국제비교조사인 2006년 CHEERS 조사 결과에 따르면 우리나라의 경우 교육분야(study field)와 업무영역(work area)의 연관성이 76%인데, 조사대상 국가의 평균은 91%이고 스웨덴이나 노르웨이는 100%에 근접한다.

많은 훈련과 교육, 그리고 숙련형성은 학교교육 밖에서 일어나고 있으며, 성인의 학습참여율이 높을 때 연령과 더불어 역량도 쌓이게 되는데, PIAAC 조사결과는 학벌중심의 닫힌 노동시장을 가진 우리나라에서는 그와 같은 기대를 할 수 없는 현실을 잘 반영하고 있다. 능력 중심사회가 조속히 구축돼 역량 수준이 높아진 우리 젊은이들의 역량을 더욱 높이고, 경제활동에 참여하지 않고 있는 높은 역량 보유자들을 노동시장에 끌어들여야 하는 문제가 시급하다.

20대 후반 30대 초반 첫 직장이 생애 경력 좌우하는 기형적 현실

닫히고 분절된 노동시장에서는 대학을 나와 어느 직장에서 출발하느냐가 개인의 경력에 매우 중요하다. 대기업, 공무원, 공공기관 등은 대규모 공채에 의해 필요한 인력을 선발하고, 일단 채용된 인력은 내부노동시장 관리를 통해 육성·활용된다. 근속이나 연령이 중요한 연공급 임금체계하에서 역량이나 성과보다는 근속이나 조직에 대한 충성도에 의해 개개인이 평가되기 때문에 내부 결속력은 강하지만 상명하복의 조직문화가 형성되고 창의성이나 개개인의 역량보다는 집단적 노력이 조직의 성과를 결정한다.

일단 내부 경쟁에서 탈락해 조직에서 퇴출되면 비슷한 처우를 받을 수 있는 다른 조직으로 이동하는 것이 상당히 어렵고, 외부에서 성장·발전한 인력이 중도에 대기업이나 공공기관의 내부 노동시장으로 편입되는 것 또한 거의 불가능하다. 이 때문에 개인이 20대 후반 또는 30대 초반에 결정한 노동시장의 진입이 생애의 경력을 좌우한다. 이는 좋은 직장에 가기 위해 대학을 4년에 졸업하지 않고 그 이상을 다니고, 졸업을 해도 취업 재수, 삼수를 하도록 만드는 이유다.

최근 몇 년간 그 추세가 완화되었지만 우리나라 대학(전문대학교 포함) 진학률은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최고 수준이다. 고등학교 졸업자 10명 중 7명이 대학에 간다. 한국직업능력개발원의 분석에 의하면 10대 대학을 나와야만 특성화 고등학교 졸업자보다 생애임금이 더 높고, 대학을 졸업해도 취업이 어려운 현실이지만 누구나 대학에, 그것도 좋은 대학에 진학하고자 한다. 취업전쟁에서 승리하기 위해 대부분의 대학생들은 스펙(SPEC) 쌓기에 안간힘이다. 아르바이트로 돈을 모아 해외연수를 다녀오고, 영어 시험 점수를 높이기 위해 밤 새워 공부를 하고, 봉사활동도 한다. 그러나 어느 스펙보다 학벌이 채용을 결정하는 데 중요한 기준이 되며, 학벌 이외의 다른 스펙은 보조수단일 뿐이다. 최근 심층 면접, 연수를 통한 채용 등 채용 방법이 다양해지고 있지만 아직 대부분의 기업들이 학벌이 가장 안전하고 효율적인 채용의 기준이라고 생각한다.

단절된 노동시장과 노동자 권익 취약성, 학벌중심 폐쇄적 노동시장구조에서 기인

정규직, 비정규직으로 구분되는 노동시장의 단절이 고착화된 것은 닫힌 노동시장에서 연유한다. 정규직이 비정규직이 되는 것은 어렵지 않으나 비정규직이 정규직으로 상승하는 것은 어렵기 때문에 비정규직의 숫자가 많아지기도 한다. 이처럼 정규직, 비정규직으로 단절된 노동시장을 어떻게 해결하느냐가 심각한 사회 현안이다. 국가는 노동조합 설립과 활동을 법적으로 보장하여 상대적으로 약자인 근로자들이 사용자와 대등하게 집단으로 그들의 근로조건을 결정할 수 있도록 지원해 준다. 그러나 우리나라의 현실을 보면 근로자 중에서 상대적으로 처우가 좋은 대기업이나 공공기관 종사자, 정규직이 노조의 보호를 받고 비정규직의 노조 조직률은 미미하다. 상급노조들은 비정규직의 권리 신장과 보호를 위해 노력하고 있지만, 많은 현장에서는 상당수 정규직 노조원들이 비정규직의 처우 개선을 외면하는 것 또한 현실이다.

한편, 2년 후 60세 정년 연장이 법적으로 강제되겠지만 현재 50대는 고사하고 40대에 직장에서 퇴출되고 있는 현실이 어느 정도 개선될 지는 회의적이다. 연공급 임금체계하에서는 생산성과는 무관하게 급여가 올라가기 때문에 조직은 치열한 시장경쟁에서 살아남기 위해 보상체계의 근본적인 변화가 전제되지 않으면 고령 근로자를 퇴출시키기 위해 가능한 모든 방법을 동원하려고 할 것이다. 글로벌 경쟁시대에서 온정주의에 기대 기여수준보다 높은 보상을 받는 중고령 근로자를 끌어안고 갈 수만은 없다. 이는 학벌 위주의 닫힌 노동시장의 폐해 중의 하나이다.

여성의 사회 진출이 활발해지면서 고학력 여성도 많아지고, 젊은 세대들은 가정생활과 사회생활을 병행하고자 하지만 아직도 많은 여성들이 출산과 함께 일을 그만둔다. 육아 부담에서 어느 정도 벗어난 후 노동시장에 다시 진입할 때, 근속에 의해 평가받는 노동시장에서 경력 단절 여성이 할 수 있는 일은 주로 비정규직 일자리이다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[ SPECIAL REPORTⅠ] NQF 구축을 통한 능력중심사회로의 이행

작년 2015년 1월 초 박근혜 대통령은 신년 기자회견에서 “학벌이나 스펙이 아닌 능력으로 평가받는 사회를 만들기 위해 금년부터 국가직무능력표준(National Competency Standards, NCS)을 기반으로 공공기관부터 변화에 앞장서도록 하겠다”고 말했다. 이에 따라 정부는 2015년 한해동안 130개 공공기관과 NCS 기반 능력중심 채용MOU를 체결하고 2017년 내년부터 전체 공공기관으로 확대해 나갈 예정이다. 또한 NCS 학습모듈개발, 산학일체형 도제학교 운영, 일학습병행제 지원, 글로벌 인재양성 K-Move 사업 등을 통해 정부 국정과제 ‘능력중심사회 만들기’에 집중하고 있다.

국제성인역량조사(PIAAC) 결과, 학벌중심 닫힌 노동시장 구조 여실히 드러나

최근 경제개발협력기구(OECD)가 24개 회원국을 대상으로 16세 이상 65세 이하 성인 약 16만명(우리나라는 6천700여명 참여)에 대해 언어능력, 수리력, 컴퓨터기반 문제해결력을 비교평가한 국제성인역량조사(PIAAC) 결과가 발표됐다.

PIAAC의 한국 측 조사담당기관인 한국직업능력개발원의 분석에 따르면, 우리나라 대졸자 역량은 OECD 평균에 비해 낮은 것으로 조사됐다. 특히, 우리나라 성인 역량은 20대 초반에 정점에 이른 후 급격히 감소하는 것으로 나타났다. 고등학교 졸업자의 70% 이상이 대학에 진학하는 학벌중심 사회에서 대학졸업 여부, 출신 대학에 따라 초기 노동시장에서의 위치가 정해지고, 일단 진입한 이후에는 조직 내에서의 내부 경쟁을 통해 성장하기 때문에 일반적으로 통용되는 역랑 개발에 큰 노력을 할 필요가 없는 폐쇄된 우리나라 노동시장의 특성을 반영한 결과다.

OECD 평균에 비해 우리나라 성인들은 직장에서 쓰기 활동을 많이 하지만 문제해결, 직장 내 학습, 협동 활동은 하지 않는 것으로 집계됐다. 특히 협동과 직장 내 학습은 PIAAC 참여국 중 최하위권이다. 우리나라 평생학습 참여율은 OECD 평균보다 7.8%p 낮은 32.4%(2011년 기준)을 반영한 조사 결과이다. OECD에 따르면 스웨덴이 73.4%로 평생학습 참여율이 제일 높다.

쓰기 활동은 많이 하나 문제해결 및 협동 활동은 취약하다는 조사결과는 보고 위주의 상명하복식 우리의 조직문화를 반영한다. 노동시장에서 하는 일에서 요구되는 스킬(skill)과 학력이 일치하는 경우는 50%를 약간 넘었으며, 하는 일에 비해 학력이 과잉인 성인은 27%였다. 학력이 과잉인 조사 대상 중 12%만이 요구되는 이상의 스킬을 보유하고 있었다. PIACC 결과는 학력과잉으로 노동시장의 미스매치(mismatch)가 상대적으로 보다 심각한 우리나라 노동시장의 현실을 반영하고 있다. 다른 국제비교조사인 2006년 CHEERS 조사 결과에 따르면 우리나라의 경우 교육분야(study field)와 업무영역(work area)의 연관성이 76%인데, 조사대상 국가의 평균은 91%이고 스웨덴이나 노르웨이는 100%에 근접한다.

많은 훈련과 교육, 그리고 숙련형성은 학교교육 밖에서 일어나고 있으며, 성인의 학습참여율이 높을 때 연령과 더불어 역량도 쌓이게 되는데, PIAAC 조사결과는 학벌중심의 닫힌 노동시장을 가진 우리나라에서는 그와 같은 기대를 할 수 없는 현실을 잘 반영하고 있다. 능력 중심사회가 조속히 구축돼 역량 수준이 높아진 우리 젊은이들의 역량을 더욱 높이고, 경제활동에 참여하지 않고 있는 높은 역량 보유자들을 노동시장에 끌어들여야 하는 문제가 시급하다.

20대 후반 30대 초반 첫 직장이 생애 경력 좌우하는 기형적 현실

닫히고 분절된 노동시장에서는 대학을 나와 어느 직장에서 출발하느냐가 개인의 경력에 매우 중요하다. 대기업, 공무원, 공공기관 등은 대규모 공채에 의해 필요한 인력을 선발하고, 일단 채용된 인력은 내부노동시장 관리를 통해 육성·활용된다. 근속이나 연령이 중요한 연공급 임금체계하에서 역량이나 성과보다는 근속이나 조직에 대한 충성도에 의해 개개인이 평가되기 때문에 내부 결속력은 강하지만 상명하복의 조직문화가 형성되고 창의성이나 개개인의 역량보다는 집단적 노력이 조직의 성과를 결정한다.

일단 내부 경쟁에서 탈락해 조직에서 퇴출되면 비슷한 처우를 받을 수 있는 다른 조직으로 이동하는 것이 상당히 어렵고, 외부에서 성장·발전한 인력이 중도에 대기업이나 공공기관의 내부 노동시장으로 편입되는 것 또한 거의 불가능하다. 이 때문에 개인이 20대 후반 또는 30대 초반에 결정한 노동시장의 진입이 생애의 경력을 좌우한다. 이는 좋은 직장에 가기 위해 대학을 4년에 졸업하지 않고 그 이상을 다니고, 졸업을 해도 취업 재수, 삼수를 하도록 만드는 이유다.

최근 몇 년간 그 추세가 완화되었지만 우리나라 대학(전문대학교 포함) 진학률은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최고 수준이다. 고등학교 졸업자 10명 중 7명이 대학에 간다. 한국직업능력개발원의 분석에 의하면 10대 대학을 나와야만 특성화 고등학교 졸업자보다 생애임금이 더 높고, 대학을 졸업해도 취업이 어려운 현실이지만 누구나 대학에, 그것도 좋은 대학에 진학하고자 한다. 취업전쟁에서 승리하기 위해 대부분의 대학생들은 스펙(SPEC) 쌓기에 안간힘이다. 아르바이트로 돈을 모아 해외연수를 다녀오고, 영어 시험 점수를 높이기 위해 밤 새워 공부를 하고, 봉사활동도 한다. 그러나 어느 스펙보다 학벌이 채용을 결정하는 데 중요한 기준이 되며, 학벌 이외의 다른 스펙은 보조수단일 뿐이다. 최근 심층 면접, 연수를 통한 채용 등 채용 방법이 다양해지고 있지만 아직 대부분의 기업들이 학벌이 가장 안전하고 효율적인 채용의 기준이라고 생각한다.

단절된 노동시장과 노동자 권익 취약성, 학벌중심 폐쇄적 노동시장구조에서 기인

정규직, 비정규직으로 구분되는 노동시장의 단절이 고착화된 것은 닫힌 노동시장에서 연유한다. 정규직이 비정규직이 되는 것은 어렵지 않으나 비정규직이 정규직으로 상승하는 것은 어렵기 때문에 비정규직의 숫자가 많아지기도 한다. 이처럼 정규직, 비정규직으로 단절된 노동시장을 어떻게 해결하느냐가 심각한 사회 현안이다. 국가는 노동조합 설립과 활동을 법적으로 보장하여 상대적으로 약자인 근로자들이 사용자와 대등하게 집단으로 그들의 근로조건을 결정할 수 있도록 지원해 준다. 그러나 우리나라의 현실을 보면 근로자 중에서 상대적으로 처우가 좋은 대기업이나 공공기관 종사자, 정규직이 노조의 보호를 받고 비정규직의 노조 조직률은 미미하다. 상급노조들은 비정규직의 권리 신장과 보호를 위해 노력하고 있지만, 많은 현장에서는 상당수 정규직 노조원들이 비정규직의 처우 개선을 외면하는 것 또한 현실이다.

한편, 2년 후 60세 정년 연장이 법적으로 강제되겠지만 현재 50대는 고사하고 40대에 직장에서 퇴출되고 있는 현실이 어느 정도 개선될 지는 회의적이다. 연공급 임금체계하에서는 생산성과는 무관하게 급여가 올라가기 때문에 조직은 치열한 시장경쟁에서 살아남기 위해 보상체계의 근본적인 변화가 전제되지 않으면 고령 근로자를 퇴출시키기 위해 가능한 모든 방법을 동원하려고 할 것이다. 글로벌 경쟁시대에서 온정주의에 기대 기여수준보다 높은 보상을 받는 중고령 근로자를 끌어안고 갈 수만은 없다. 이는 학벌 위주의 닫힌 노동시장의 폐해 중의 하나이다.

여성의 사회 진출이 활발해지면서 고학력 여성도 많아지고, 젊은 세대들은 가정생활과 사회생활을 병행하고자 하지만 아직도 많은 여성들이 출산과 함께 일을 그만둔다. 육아 부담에서 어느 정도 벗어난 후 노동시장에 다시 진입할 때, 근속에 의해 평가받는 노동시장에서 경력 단절 여성이 할 수 있는 일은 주로 비정규직 일자리이다.

[기사 전문은 웹진을 통해 읽을 수 있습니다.]

₩3,000

2016-02-03 관리자

[ SPECIAL REPORT, PART 4] 글로벌 수위에서의 HRD 접근 방안

1. HRD 패러다임과 트렌드